Pour citer l'article

|

Résumé

|

Sommaire

|

Texte intégral

|

Notes

|

Mots-clés

|

Auteur(s) - Autrice(s)

|

Bibliographie

|

Pour citer l'article

|

Résumé

|

Sommaire

|

Texte intégral

|

Notes

|

Mots-clés

|

Auteur(s) - Autrice(s)

|

Bibliographie

|

Pour citer l'article

« Qu’est-ce qui arrive ? What’s happening ? ». Retour sur le malentendu entre Ornette Coleman et Jacques Derrida

What’s happening ? Overview of the misunderstanding between Ornette Coleman and Jacques Derrida

Pierre Sauvanet

Résumé

Le musicien Ornette Coleman (1930-2015) et le philosophe Jacques Derrida (1930-2004) partagent la même date de naissance. Au-delà de la simple coïncidence, faut-il esquisser un parallèle possible entre l’inventeur du free jazz et le père de la « déconstruction » ? Ils ont en tout cas également un moment historique en commun, même si cette histoire ne s’est pas révélée finalement à la hauteur des attentes de chacun. Ce moment s’est déroulé sur une petite huitaine de jours à Paris, entre le 23 juin 1997, date de leur premier entretien, et le 1er juillet suivant, date du concert qui scella le sort de leur rencontre. Le présent article entend revenir sur les enjeux de cette trop brève période, à travers les deux textes qui lui sont liés (« La langue de l’autre », dialogue co-signé Derrida et Coleman, et « Joue — le prénom », monologue signé Derrida partiellement lu par lui-même lors du concert), mais également les divers témoignages des proches et des critiques, ainsi que les multiples interprétations qui ont déjà été données de cet « événement », après coup.

Musician Ornette Coleman (1930-2015) and philosopher Jacques Derrida (1930-2004) share the same date of birth. Beyond mere coincidence, should a parallel be drawn between the creator of free jazz and the father of « déconstruction » ? Anyway, they also have an historical moment in common, even if this history did not eventually meet their expectations. This moment took place during eight days in Paris, between June 23, 1997, the date of their first interview, and July 1, the date of the concert which sealed their fate. The purpose of the present paper is to come back to the issues of this too short period, through the two relevant texts (« The Other’s Language », a dialog co-signed by Derrida and Coleman, and « Play — The First Name », a monolog signed by Derrida and partially read by himself during the concert), but also the various testimonies from friends and critics, not forgetting the multiple interpretations which have already been provided of such an « event », après coup.

Texte intégral

Le musicien Ornette Coleman (1930-2015) et le philosophe Jacques Derrida (1930-2004) partagent la même date de naissance. Au-delà de la simple coïncidence, faut-il esquisser un parallèle possible entre l’inventeur du free jazz et le père de la « déconstruction » ? Ils ont en tout cas également un moment historique en commun, même si cette histoire ne s’est pas révélée finalement à la hauteur des attentes de chacun. Ce moment s’est déroulé sur une petite huitaine de jours à Paris, entre le 23 juin 1997, date de leur premier entretien, et le 1er juillet suivant, date du concert qui scella le sort de leur rencontre. Le présent article entend revenir sur les enjeux de cette trop brève période, à travers les deux textes qui lui sont liés (« La langue de l’autre », dialogue co-signé Derrida et Coleman, et « Joue — le prénom », monologue signé Derrida partiellement lu par lui-même lors du concert [1]), mais également les divers témoignages des proches et des critiques, ainsi que les multiples interprétations qui ont déjà été données de cet « événement ». Le mot figure entre guillemets, car d’une part, la qualification d’événement peut toujours être discutée (mais l’hypothèse veut que le relatif échec de la rencontre en soit bien un), et d’autre part, le terme choisi fait lui-même partie des concepts émergents de la philosophie derridienne. L’événement, donc, dans son échec même (ce qui reste à montrer), repose sur un « malentendu ». Il faudrait même dire que l’événement échoue parce qu’il repose sur un « mal entendu ». Le mot figure à son tour entre guillemets, montrant par là qu’il est le contraire exact d’un « bien entendu », d’une transparence supposée entre deux langues, entre deux mondes, et que c’est précisément à la philosophie d’essayer de comprendre ce qui échappe ainsi à la « bonne entente » entre un philosophe et un musicien. Il reste que cet échec est évidemment « relatif », puisqu’en une vingtaine d’années il a déjà donné lieu à de nombreuses interprétations, et qu’à travers lui peut se construire une meilleure compréhension de l’événement en question, voire des relations plus générales entre jazz et philosophie. L’événement est donc aussi, et peut-être surtout, après coup.

Tout en gardant à l’esprit le célèbre mot de Nietzsche (« il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations [2] »), et en interprétant le perspectivisme nietzschéen comme le grand ancêtre de la déconstruction derridienne, la méthode consistera bien malgré tout ici à distinguer autant que possible entre d’une part les faits, d’autre part les interprétations. La compréhension des enjeux en présence est à ce prix — quitte à réinterpréter ensuite, bien entendu, le présent article.

Les faits

Pour établir les faits, plusieurs sources sont à notre disposition. L’auteur de ces lignes n’était malheureusement pas en personne à la Cité de la Musique, à la Villette, à Paris, le soir du 1er juillet 1997. Mais il se souvient fort bien d’avoir lu, à l’époque, les articles de journaux parus le surlendemain. Et il a tenté, depuis, de lire tout ce qui avait pu être publié sur « l’affaire ». Il a en outre rencontré plusieurs personnes présentes ce soir-là, ainsi que d’autres proches du philosophe, et pu obtenir un long entretien téléphonique avec l’agent artistique d’Ornette Coleman (et de Joachim Kühn), responsable de la rencontre avec Jacques Derrida. Ayant choisi de nous concentrer dans cette section sur « l’événement [3] » du concert du 1er juillet au soir, la chronologie des faits s’organise naturellement en trois temps : avant, pendant, après.

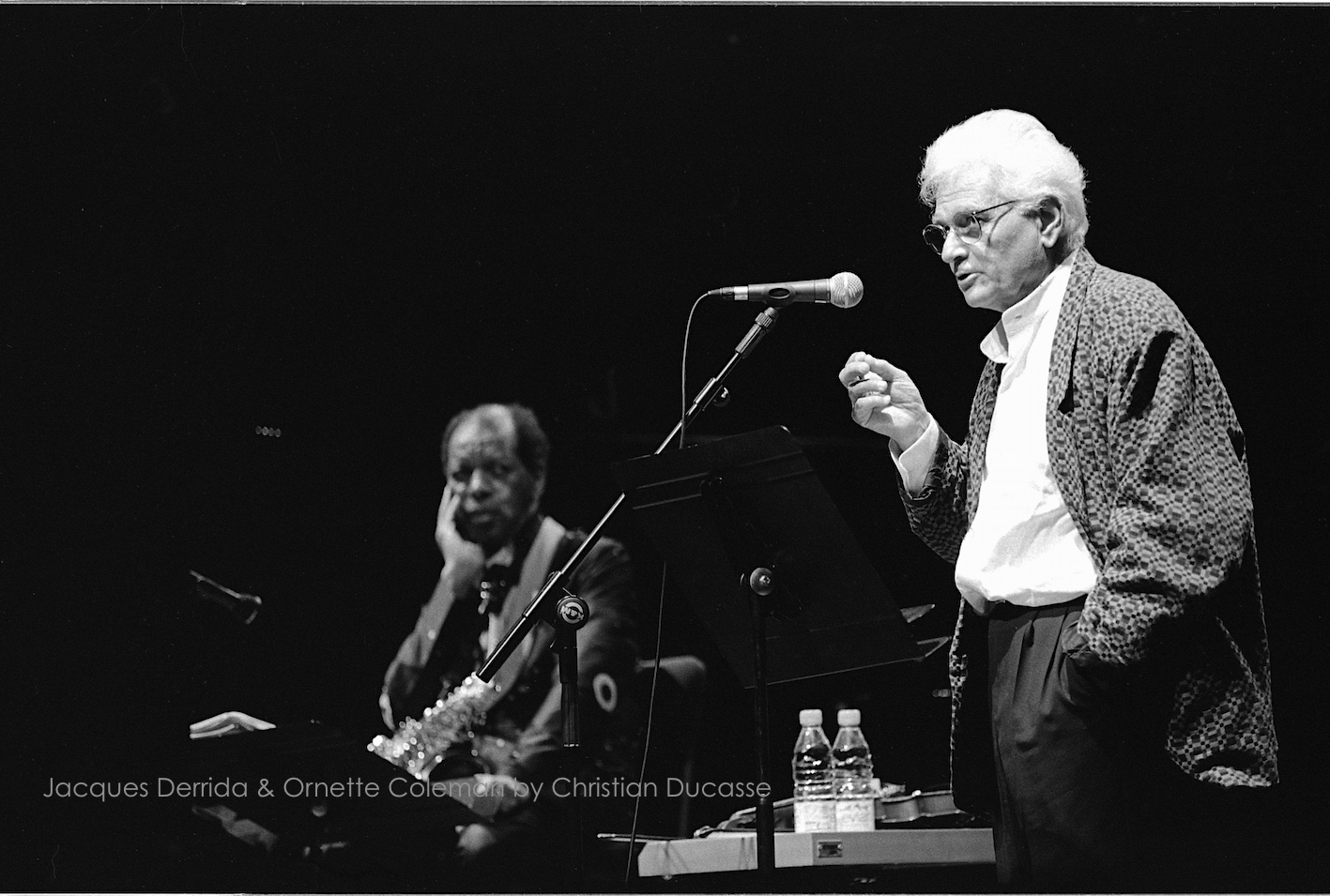

- Ornette Coleman et Jacques Derrida. © Christian Ducasse

Avant

Si l’on en croit son biographe Benoît Peeters,

« Jacques Derrida, si vigilant sur le terrain médiatique, tombe parfois dans d’autres pièges. Passionné de philosophie, le grand jazzman américain Ornette Coleman rêve depuis longtemps de rencontrer le père de la déconstruction. Lors de sa venue à Paris, à la fin du mois de juin 1997, une rencontre est organisée et enregistrée par le magazine Les Inrockuptibles. La conversation est si cordiale qu’Ornette Coleman invite Derrida à prendre la parole pendant le concert qu’il doit donner quelques jours plus tard au festival de jazz de la Villette. Séduit et touché par la proposition, Derrida marque immédiatement son accord. Au fil des ans, il a pris goût à la scène. Malgré les conseils de prudence de Marguerite, il ne sent pas à quel point le contexte est différent de tous ceux dont il a l’habitude [4]. »

Mais si la fin de cette histoire paraît tout à fait juste, d’autres sources ne coïncident que très partiellement avec la première partie de cette version « officielle », qui provient vraisemblablement de la lecture de l’article de Libération : « Ornette, on le sait, est un passionné de philosophie. Il ne rêvait que d’une chose : rencontrer Jacques Derrida, superstar aux États-Unis. Son vœu s’est réalisé il y a quelques jours, et les deux hommes se sont parfaitement compris [5] » (sic).

Il faut ici revenir quelques instants sur notre propre enquête. Lors d’un colloque sur l’Histoire du jazz en France [6], au cours duquel j’avais commencé à évoquer cette histoire « entre jazz et philosophie », Daniel Richard (fameux disquaire parisien à la culture encyclopédique, puis responsable du label jazz chez Universal, et notamment de la collection « Jazz in Paris ») me confia qu’il était bien présent ce soir-là, et qu’il avait été effectivement marqué par l’événement, mais qu’il ne pouvait guère m’en dire davantage. Il me suggéra alors amicalement de contacter de sa part la personne qui serait le plus à même d’être à la source des informations, à savoir Geneviève Peyrègne [7]. Jusqu’en 2016 avec sa société Accords Productions, elle a été l’agent artistique de très nombreux artistes de jazz, notamment américains (parmi les plus récents et les plus connus : Brad Mehldau, Joshua Redman, Dianne Reeves, etc.). En 1997, elle représentait logiquement Ornette Coleman (et Joachim Kühn) pour les concerts parisiens, mais elle avait aussi tissé avec le musicien des liens d’amitié. Détail non négligeable : avant de devenir agent, elle avait suivi des études de philosophie, et était également devenue proche de Jacques Derrida, qui figurait en bonne place dans son carnet d’adresses. Ainsi, lorsqu’Ornette lui dit qu’il désirait rencontrer un philosophe français lors de sa tournée, elle songea aussitôt à Derrida, tout en se demandant bien quelle pouvait être l’issue de la rencontre. Cette rencontre, longuement préparée, aurait d’ailleurs dû avoir lieu dès 1995, mais le philosophe français était alors à New York, tandis que le musicien américain était à Paris. Il faut en tout cas insister sur ce point : d’après Geneviève Peyrègne elle-même, le saxophoniste n’avait pas demandé explicitement à rencontrer Jacques Derrida en particulier, mais un philosophe français connu et reconnu, quel qu’il soit, afin de pouvoir échanger librement avec lui. Il se trouve que Derrida était certainement (est toujours, d’ailleurs) le philosophe français le plus connu aux États-Unis, et que la notion même de « déconstruction » pouvait entrer en résonance avec la pratique d’Ornette Coleman, d’où sa réaction très positive a priori ; mais dans la genèse chronologique de l’événement, il faut se souvenir que le choix même du philosophe appartient manifestement plus à l’agent qu’au musicien lui-même.

De son côté, Derrida, s’il aime parfois écouter du Stan Getz [8], n’a jamais été un grand connaisseur de jazz, ni a fortiori de free jazz, lui qui confesse même en toute honnêteté lors de l’entretien : « Je ne suis pas un “expert en Ornette Coleman [9]” », et qui revendique à nouveau cette supposée ignorance lors du concert : « Je ne sais pas parler de Coleman, I’m not a Coleman scholar [10] ». Il aurait donc tout aussi bien pu refuser l’invitation qui lui était faite par son agent de rencontrer un certain « Ornette »… (étant donné qu’il était question au début d’un simple entretien, à l’issue duquel le projet de concert a pris forme ; il est clair dans l’histoire que l’invitation à monter sur scène n’est venue que très tardivement). De fait, par ouverture d’esprit, par désir de rencontre, pour toutes les raisons philosophiques et non philosophiques que l’on peut imaginer, Derrida a accepté de rencontrer le prénommé Ornette. Or il faut souligner ici un point très important. Outre Geneviève Peyrègne et Thierry Jousse (dans cet ordre), deux personnes ont indirectement pesé sur cette décision (et par ricochet sur la décision de participer au concert) : il s’agit précisément des deux amis français dont les noms sont cités dans le texte « Joue — le prénom » :

« Je ne sais pas parler de Coleman, I’m not a Coleman scholar, je ne peux pas parler de lui, seulement tenter de lui parler, à lui, seulement l’écouter jouer ou parler, lui, comme j’écoute depuis longtemps me parler de lui, et si bien, certains amis experts, eux, de Coleman et du free jazz, et qui ne sont donc pas mes amis par hasard, Jean-Pierre Moussaron ou Rodolphe Burger [11] ».

Jean-Pierre Moussaron (décédé en 2012) était notamment l’auteur de Feu le free ? [12], que Derrida avait sûrement lu, puisqu’il était régulièrement invité au séminaire « Art et représentation » que notre collègue organisait alors, en tant que professeur à l’Université Bordeaux-3 et directeur de programme au Collège international de philosophie entre 1989 et 1995. Dans l’ouvrage Feu le free ?, précisément articulé en trois parties aux titres colemaniens (« Something Else », « Ramblin’ », « Tomorrow is the question »), Ornette Coleman est le personnage central du dernier texte, qui fait ponctuellement écho à la notion de « dissémination [13] », tandis que Joachim Kühn est celui de l’avant-dernier, consacré au « lyrisme en piano jazz », et tout entier écrit « pour Jacques Derrida [14] ». La voie spirituelle était donc toute tracée pour une rencontre matérielle. Quant à Rodolphe Burger, bien connu des amateurs de rock indépendant avec son groupe historique Kat Onoma, on sait qu’il fut aussi professeur de philosophie, et que son parcours musical est toujours aussi foisonnant (on pense à son duo avec Olivier Cadiot, notamment) ; mais à l’époque, il est surtout l’auteur d’un beau texte très dense sur Ornette Coleman [15], paru dans l’avant-dernier numéro de la revue Détail, co-dirigée par Pierre Alféri, fils aîné de Jacques Derrida. On peut donc être certain que le philosophe connaissait également ce texte consacré au musicien, qu’il cite d’ailleurs à la fin de son dialogue avec Ornette. Chacun en son genre, les textes de Moussaron et Burger (puisque tout passe par le texte chez Derrida, beaucoup plus que par la musique) étaient donc les garants de la confiance en Coleman et Kühn.

Ainsi, toutes les conditions semblaient réunies pour une rencontre « au sommet ». Et la rencontre eut effectivement lieu le lundi 23 juin 1997 à Paris (en anglais), en présence de Geneviève Peyrègne et Thierry Jousse, alors journaliste aux Inrockuptibles, revue qui publia ensuite l’entretien (en français) dans son numéro de fin août-début septembre 1997, précédé de l’avertissement suivant :

« Un croisement provoqué et impromptu, entre un saxophoniste qui est aussi un des très grands compositeurs de cette fin de siècle et un philosophe qui n’a cessé de chercher et de déplacer son champ d’investigation, n’avait pourtant rien d’une idée de journaliste. À l’initiative d’Ornette, très préoccupé de philosophie, l’amateur de musique qu’est Derrida est venu et s’est trouvé dans une position, fort inhabituelle pour lui, d’accompagnateur ou d’accoucheur de la parole. Entre ces deux hommes s’est joué quelque chose de chantant, un duo dont la partition n’était pas vraiment écrite mais dont la trame nous est finalement apparue d’une totale transparence [16]. »

Laissant au critique la responsabilité de cette dernière formule (« les deux hommes se sont parfaitement compris », disait également Serge Loupien), une lecture attentive du dialogue entre les deux hommes tendrait au contraire à montrer une certaine opacité. Un seul exemple suffira ici à le suggérer : à la longue question de Derrida qui n’en est pas une (« Je ne suis pas un “expert en Ornette Coleman”, mais si je traduis ce que vous faites dans un domaine que je connais mieux, celui de la langue écrite, l’événement unique, qui ne se produit qu’une fois, est néanmoins répété dans sa structure même. Il y a donc une répétition, dans le travail, intrinsèque à la création initiale — ce qui compromet ou complique le concept d’improvisation. La répétition est déjà dans l’improvisation : donc quand les gens veulent vous piéger entre l’improvisation et le préécrit, ils ont tort »), Coleman répond abruptement et mystérieusement, en une seule phrase : « La répétition est aussi naturelle que le fait que la terre tourne [17] ».

La « langue de l’autre », donc, mais en quel sens ? La publication originale dans Les Inrockuptibles pourrait induire en erreur ici : elle est précédée d’une illustration signée Stéphane Godard, sur laquelle Ornette lit un livre en fumant la pipe et Derrida joue du saxophone alto. Aussi amusant ce chiasme visuel soit-il, la langue de l’autre ne signifie pourtant pas l’échange des « langages » (car la musique, au sens strict, n’en est pas un), mais la présence en nous de la langue que nous ignorons, celle qui parle à travers nous, sur le modèle de la ventriloquie (nos ancêtres, notre passé, notre culture)… N’oublions pas enfin que ce titre fait suite à un ouvrage signé précédemment par Derrida, intitulé Le Monolinguisme de l’autre [18], publié justement l’année précédente, et dans lequel, au sens strict, « la langue de l’autre », c’est l’arabe pour le colon ou le pied-noir, et le français pour l’algérien ou le marocain. En d’autres termes, c’est déjà l’histoire d’une nécessaire incompréhension.

Pendant

Le soir même du 1er juillet 1997, tous les voyants semblaient au vert, du moins « sur le papier ». Cette année-là, Ornette Coleman était la tête d’affiche du La Villette Jazz Festival, où il donna pas moins de trois concerts en une semaine : d’abord en quartet acoustique le 28 juin pour le concert d’ouverture, puis en duo avec le pianiste allemand Joachim Kühn (le 1er juillet, donc), enfin avec sa formation électrique Prime Time (le 4 juillet). Le premier concert s’était parfaitement déroulé, avec notamment la présence de Geri Allen au piano ; les deux concerts suivants étaient donc vivement attendus, et affichaient complets (pour une salle d’une jauge d’environ mille personnes). La suite du programme, de retour aux États-Unis, s’annonçait tout aussi brillante : invité par le Lincoln Center for the Performing Arts, Ornette devait jouer le 8 juillet avec le New York Philharmonic dirigé par Kurt Masur, puis le 10 juillet en sextet (c’est à ce programme intitulé Civilization que Derrida fait référence au début de l’entretien). De son côté, lui qui allait avoir également soixante-sept ans le 15 juillet, Jacques Derrida était tout autant célébré : il s’apprêtait à rejoindre le château du Centre Culturel International de Cerisy, où devait être donnée à partir du 11 juillet la troisième décade en son honneur, sous la forme du colloque intitulé L’Animal autobiographique [19]. À La Villette, les organisateurs du festival, mis dans la confidence, étaient par avance ravis de la rencontre hors programme. Apparemment, les deux seules personnes au monde qui redoutaient confusément « quelque chose » étaient bien Marguerite, l’épouse du philosophe, et Geneviève, l’agent du musicien.

Il faut d’abord rectifier une erreur, qui traîne encore aujourd’hui dans quelques articles, comme celui de Michel Contat, pourtant d’habitude critique avisé : « J’ai le (mauvais) souvenir d’un concert au festival de jazz de la Villette, en 1997, où quelqu’un avait eu l’idée faramineuse de faire se rencontrer sur scène Ornette Coleman et Jacques Derrida, alors au comble de sa notoriété [20] ». En l’occurrence, ce n’est pas « quelqu’un » d’extérieur qui a eu cette « idée faramineuse », mais bien Ornette Coleman lui-même. Ce point est vérifié par tous, journalistes (« l’idée d’Ornette Coleman était peut-être artificielle — c’était la sienne, pas un truc de producteur ou de programmateur [21] ») comme protagonistes, que ce soit Geneviève Peyrègne ou Thierry Jousse, ou surtout Derrida lui-même : « C’est au terme de ces deux heures [d’entretien] qu’il m’a proposé de venir sur la scène : “Vous direz ce que vous voudrez, vous pouvez lire un texte de vous, dire n’importe quoi, et je vous répondrai en musique. Vous avez carte blanche, et vous intervenez quand vous voulez…” J’ai dit d’accord — très inquiet, et en même temps je sentais qu’il fallait le faire [22] ». Il est suffisamment rare d’entendre Derrida parler de nécessité intérieure pour souligner la formule. Cette inquiétude eut d’ailleurs tendance à se réfréner d’elle-même, puisque le philosophe, qui écoutait le concert depuis les coulisses, jugeait le public « calme, religieux, comme des gens qui viendraient assister à un concert classique [23] ». Il faut alors se replonger dans l’atmosphère du concert, qui a déjà bien commencé avant l’arrivée du philosophe, si l’on en croit Francis Marmande (mais d’autres sources fiables parlent plutôt d’une demi-heure) :

« Le 1er juillet, au bout d’une heure de l’un des exercices les plus souverains, les plus contrôlés, soufflants, qu’on ait jamais entendus — Joachim Kühn et Ornette Coleman en duo — d’un pas décidé, sans annonce ni précaution, Jacques Derrida a fait son entrée en scène. Kühn se lève avec un sourire difficile. Ornette, assis dans le golfe du piano, baisse la tête et écoute de tout son cœur, impassible [24]. »

Ou bien, dans l’autre version du même journal : « À la fin d’un morceau, Ornette se tourne vers la coulisse. En sort un homme à cheveux blancs — dans la salle, certains reconnaissent Jacques Derrida. Il se dirige vers le devant de la scène où semblent l’attendre un micro et un pupitre [25] ». Dans son texte de présentation, avec plus d’un mois de recul, Thierry Jousse ajoute : « Sans qu’Ornette ne le présente un seul instant, Derrida fit irruption sur scène et entama la lecture jazzée d’un texte qu’il avait écrit pour l’occasion. L’accueil fut plus qu’houleux et les quolibets, voire les insultes, fusèrent très vite, sans laisser au philosophe la possibilité de déployer ses propres mots sur la musique [26] ». De son côté, dès le surlendemain de l’événement, Sylvain Siclier était encore plus précis :

« Coupable d’être venu s’intercaler dans la musique du duo, la présence de Jacques Derrida, donc, a dérangé une petite partie du public, vingt, trente personnes sur mille. “Y’en a marre !”, “Barre-toi !”, auxquelles répondent d’autres invectives — “Public de merde” — et des encouragements. Que lisait Jacques Derrida ? Il tourne d’abord autour des paradoxes de l’improvisation, surtout il parle de son amour pour Ornette Coleman, il parle de Forth Worth (Texas), lieu de naissance du saxophoniste, de la voix de la mère d’Ornette Coleman, du racisme… Les intonations du philosophe sont naturellement musicales, les mots aussi. Le saxophoniste se joint à cette parole. C’est beau [27]. »

Comme le souligne à son tour Benoît Peeters dans sa biographie, « le journaliste du Monde est conquis […]. Mais le texte de Derrida est long, comme à son habitude. Et le chahut ne tarde pas à s’installer [28] ». D’après Peggy Kamuf, une des principales traductrices en anglais des livres de Derrida, présente au concert selon l’article de David Willis [29], Derrida put rester sur scène seulement une quinzaine de minutes, le temps de lire environ la moitié de son texte, peut-être un peu plus, en accélérant progressivement, en abrégeant — avant de disparaître sous les huées.

Que disait donc ce long texte, tel que Derrida l’a lu au micro ? Il commençait tout d’abord, on le sait aujourd’hui, par la plus extraordinaire des mises en abyme, qui s’apparenterait plutôt en l’occurrence à une prophétie auto-réalisatrice, mais sur un mode paradoxalement négatif. Faute de pouvoir citer l’intégralité de ce très beau texte, son début doit être au moins rappelé, car « voilà une grande leçon », en effet, sur laquelle on reviendra aussi plus loin :

« Qu’est-ce qui arrive ? What’s happening ? What’s going to happen, Ornette, now, right now ?

Qu’est-ce qui m’arrive, ici, maintenant, avec Ornette Coleman ? With you ? Qui ?

Il faut bien improviser, il faut bien improviser. Je savais qu’Ornette allait m’appeler auprès de lui, ce soir, il me l’avait dit quand nous nous sommes rencontrés pour parler tout un après-midi la semaine dernière. Cette chance me fait peur, je ne sais rien de ce qui va arriver. […]

Vous voyez, vous, j’ai là une sorte de partition écrite, vous croyez que je ne l’improvise pas, eh bien vous vous trompez. Je fais semblant de ne pas improviser, I just pretend, je joue à lire, mais en improvisant. À propos de Prime Time, Ornette a dit un jour que les parties écrites sont aussi improvisées que les improvisations elles-mêmes. Voilà une grande leçon, your lesson, sur ce qui arrive — quand ça arrive : à l’improviste, imprévisiblement, sans qu’on le voie venir, unpredictably [30]. »

C’est le moins qu’on puisse dire : le chahut, personne ne l’a vu venir. L’adresse de ce texte est d’ailleurs particulièrement complexe (comme on est en droit de s’y attendre avec Derrida), tant la déconstruction se joue dans sa propre démultiplication. Il y a à la fois — et au moins — deux médiums, et deux récepteurs, soit quatre adresses possibles : par ordre croissant d’importance, l’orateur philosophe s’adresse tantôt au public en français (« Qu’est-ce qui arrive ? »), tantôt à Ornette en anglais (« With you ? », « your lesson »), mais aussi, tantôt au public en anglais (« I just pretend »), tantôt à Ornette en français (« a dit un jour »), et même sur plusieurs registres à la fois, le tout étant apparemment lié par la notion d’improvisation, elle-même sujette à caution dans un tel contexte de lecture magistrale ex cathedra — mais nous voilà déjà dans les interprétations.

Après

Il ne s’agit pas ici de faire le relevé des interprétations de l’événement sur le long terme, qui fera l’objet de la prochaine section. Il s’agit simplement de restituer, le plus fidèlement possible en fonction des différents témoignages, les réactions qui suivirent directement l’« événement ». En tout cas, on l’aura compris : la rencontre au sommet s’est soldée par une descente aux enfers. Le dialogue tant attendu a tourné au dialogue de sourds. L’entente de l’entretien privé s’est transformée en malentendu public. Bref, on trouvera toutes les formules que l’on voudra, il paraît difficile de sauver quoi que ce soit de cette soirée-là (si ce n’est, selon les témoignages concordants, la prestation exceptionnelle des deux musiciens). La faute à qui ?, demandera-t-on. Au public sans doute, en premier lieu, ou du moins à une certaine fraction du public, d’une étonnante étroitesse d’esprit. C’est Francis Marmande, dans le numéro suivant de Jazz Magazine, qui rapporte ces propos d’Ornette dans un autre contexte : « Les gens n’aiment que ce qu’ils connaissent déjà. C’est le plus triste de ce que m’a appris la vie. Les gens ont horreur de découvrir ce qu’ils ignorent. Il y a chez eux cette peur-là jusqu’au bout. C’est une peur que j’ai endurée toute ma vie de musicien [31] ». Ce que confirme personnellement Marc Chemillier : « J’étais présent à ce concert, et je garde le souvenir amer de l’esprit obtus exprimé dans le public par une poignée d’“hétéro-beaufs”, comme les a appelés Francis Marmande. Pas un scandale, ni même un chahut, seulement “un malentendu dans le ton de l’époque [32]” ».

Cependant, en parlant de « malentendu », la responsabilité est peut-être aussi partagée par l’ensemble des protagonistes. Après tout, on ne fait pas un concert comme on fait une conférence, et réciproquement. Du côté de Derrida, on ne pense pas l’événement sans penser que tout peut toujours arriver, par définition — y compris lorsqu’on a fait « des centaines, voire des milliers de conférences, parfois de trois heures, devant des publics au moins aussi nombreux et — j’ose à peine le dire — on y entendait une mouche voler [33] ». Du côté de Coleman, on n’improvise pas sans un minimum de préparation (voire de simple présentation, en l’occurrence) — même si l’on sait que les deux hommes s’étaient retrouvés sur scène une heure avant le concert, pour une sorte de « répétition » qui ne dura même pas cinq minutes [34]. C’est d’ailleurs ce que soulignaient parallèlement deux journalistes : « Il a manqué quoi ? Que le saxophoniste présente le philosophe, une phrase d’explication. Le public n’aime pas l’inconnu [35] ». « On a reproché ensuite à Ornette de n’avoir point présenté son invité. Mais est-ce sa faute, s’il s’imagine que Derrida est, en France (pays dont il envie la “richesse culturelle”), plus connu que Johnny Hallyday ? [36] »… Certes, ce ne sont pas quelques spectateurs à la fois frileux, incultes et malpolis qui doivent faire la loi ; mais ces spectateurs-là nous disent malgré tout quelque chose de « ce qui va » ou « ce qui ne va pas » dans une rencontre, qui plus est en direct, et sur scène. En un mot, le chahut fait aussi symptôme.

Une chose, surtout, montre l’étendue des dégâts : après tout, pourquoi Ornette Coleman, voyant Derrida sortir de scène sous les huées, ne s’est-il pas arrêté pour prendre spontanément sa défense ? Pourquoi a-t-il aussitôt repris le cours du concert, comme si de rien n’était ? Ce n’est pas faire injure à la mémoire du grand musicien que de poser cette question ; l’apparente complicité de l’entretien précédent autorise à être pour le moins surpris de sa réaction. Après coup, Derrida lui-même a insisté sur ce point : « Pendant que ça se passait, je regardais Ornette — lui aurait pu dire ou faire quelque chose, il est resté impassible [37] ». Une première réponse est simple : le musicien est réputé pour ne jamais prendre la parole sur scène. Une deuxième hypothèse serait ensuite de considérer que la loi du spectacle devait reprendre ses droits (« the show must go on », n’est-ce pas) ; c’est souvent une marque des grands artistes que de jouer jusqu’au bout, coûte que coûte, contre vents et marées. Ornette Coleman aurait ainsi montré son désir inaliénable de sauver ce qui pouvait être sauvé, de « récupérer » le concert qui, après tout, était d’abord et avant tout le sien. Mais il y a également une autre raison, et c’est son agent qui nous en a donné la primeur lors de notre entretien de 2011. À l’issue du concert, et alors que Derrida était déjà loin, Ornette Coleman aurait dit à Geneviève Peyrègne, en pensant à tout ce qu’il a subi durant sa vie : « Now, he knows what it’s like… », qu’on pourrait traduire par « maintenant, il sait ce que c’est », ou mieux peut-être, « il sait ce que ça fait ». Si elle est vraie, et elle a toutes les raisons de l’être, cette phrase est terrible. Terriblement vraie. Ce que ça fait d’être hué, sifflé, critiqué, rejeté, détesté… tout grand philosophe qu’on est (faut-il ajouter blanc et juif ?). À ceci près, bien entendu, que Derrida n’a jamais réellement cherché ce genre de confrontation publique ; de même, bien entendu, que Coleman n’a jamais consciemment tendu un piège à son ami philosophe.

On retrouverait d’ailleurs cette hypothèse dans plusieurs articles parus après le concert, à condition de savoir lire entre les lignes. Dans la version de Thierry Jousse : « Sans doute la haine qu’Ornette Coleman reçut en plein visage une grande partie de sa vie s’était-elle instinctivement reportée sur Derrida, qui ne s’y attendait guère [38] ». Dans la version de Serge Loupien : « Contrairement au philosophe visiblement blessé (il a juré qu’on ne l’y reprendrait plus), le musicien (auteur, avec Kühn, d’une prestation de qualité exceptionnelle) n’a pas paru le moins du monde affecté par l’incident. Normal. Pour une fois que ce n’était pas lui qui se faisait rembarrer [39] »… Il faut ajouter ici que l’entretien ensuite accordé par Ornette Coleman à Jazz Magazine ne montre aucune animosité, ni même aucun regret par rapport à ce qui s’est passé, comme si cela devait de toute façon arriver, de toute éternité. Il envisage même déjà une future collaboration : « J’ai songé que je pourrais lui demander des textes pour un CD. Je vais lui demander de travailler avec moi [40] ». À la sortie, il aurait même dit laconiquement : « It was good [41] » — ce qui se passe de commentaire.

De son côté, comment Derrida lui-même a-t-il vécu l’événement ? Là encore, les versions des faits divergent sensiblement. Selon Geneviève Peyrègne, qui a accueilli le philosophe en coulisses à sa sortie de scène, celui-ci semblait évidemment abattu par les circonstances, et n’a pas tardé à disparaître du lieu du festival, sans attendre la fin du concert. Mais elle suggère en même temps que, même si les deux hommes ne se sont jamais revus, Jacques Derrida n’aurait apparemment pas gardé rancune de l’événement. Inversement, Serge Loupien sous-entend une rancune tenace, mais sans qu’on connaisse les sources exactes de l’article. Mieux vaut donc se fier directement à l’entretien que Jacques Derrida a lui-même accordé à Philippe Carles, parallèlement à celui d’Ornette Coleman avec Christian Gauffre dont il a été question plus haut (on aura noté au passage l’évidente séparation). Il en ressort une certaine amertume, dirigée parfois vers Ornette Coleman, mais surtout vers le public, ou du moins une certaine frange énervée de celui-ci, à qui Derrida reproche son anti-intellectualisme de principe :

« J’ai reçu, entre autres réactions, une longue lettre d’un musicien qui s’excusait, se disait honteux, mais qui en même temps disait que depuis 68 il ne pouvait pas supporter l’université. Donc c’était un chahut d’étudiants soixante-huitards, contre un prof venu faire un discours, une réaction anti-intellectualiste, anti-théoriciste, une manière de dire que le jazz doit être une expérience non contaminée par le discours… Là-dessus, je serai très sévère, même du point de vue du jazz et de ce qu’il pense du jazz [42]. »

Ce témoignage est très important, car il montre bien comment Derrida a vécu ce « chahut » de l’intérieur, et surtout, il ouvre la porte, en retour, à une plus saine rencontre entre le jazz et la philosophie — qui reste encore à venir.

Quoi qu’il en soit, il est certain que le philosophe a été vivement, voire violemment touché par cette expérience, mais peut-être pas au point d’en vouloir sa vie durant à son collègue musicien. Comme il le dit lui-même : « Sur le moment, ç’a été extrêmement blessant. J’étais très triste, et en colère, me disant qu’on ne m’y reprendrait plus — j’avais l’impression d’avoir été piégé par la machinerie, d’avoir été “exposé” de manière un peu légère et insuffisamment préparée [43] ». C’est pourquoi la blessure narcissique (à deux semaines exactement de son anniversaire) aura mis autant de temps à cicatriser. Près de trois mois après l’événement, Jacques Derrida écrit à Catherine Malabou (leur livre en commun, La Contre-allée, en conserve heureusement la trace). Il est alors à Villanova, près de Philadelphie, le 26 septembre 1997. L’ouvrage faisant partie d’une collection consacrée au voyage, dont le mécène n’est autre que la marque de luxe Louis Vuitton, le philosophe médite dans cette lettre sur ce « voyage absolu » qu’est « le passage irréversible de ce qui va devoir se passer en se passant de moi [44] ». C’est précisément ce qui arrive, ce qui (se) passe, quand le réel soudain vous échappe. D’où la note de bas de page correspondante :

« À la réflexion, je crois que l’exemple le plus récent en aura été, au début de juillet, cette année même, mon expérience de La Villette avec Ornette Coleman. C’était à Paris mais jamais aucun voyage ne m’aura attiré aussi loin, moi-même et mon corps et mes mots, sur une scène inconnue, sans répétition possible. La musique voyage toujours “plus loin plus près” que les mots. La brève “répétition” qui avait précédé l’improvisation, celle de Coleman ou la mienne, ne ressemblait en rien à celle qui eut lieu en public, dans les conditions que vous savez. Vous connaissez la suite, l’événement vint, comme toujours, après coup [45]. »

On voit ici le rôle que prend ce passage décisif, d’autant qu’il s’agit de la seule trace écrite signée Derrida portant sur l’événement. Il faudra s’en souvenir plus loin.

Un autre témoignage inédit [46] tendrait encore à complexifier la réaction du philosophe, tout en renforçant parallèlement l’écart entre les deux hommes. Christian Ducasse était l’un des rares photographes présents le soir du concert ; malgré les restrictions, il put prendre cette photographie (voir ill. 1) au téléobjectif dans des conditions délicates (ainsi que quelques autres où l’on voit Joachim Kühn à gauche à l’arrière-plan). Son récit est particulièrement intéressant : Derrida l’appela après le concert pour lui acheter un tirage photographique, comme s’il souhaitait malgré tout garder une trace visuelle de l’événement, pourtant douloureux. En échange, le photographe demanda au philosophe de pouvoir réaliser son portrait, ce qu’il accepta volontiers ; ils se rencontrèrent donc à son domicile même, à Ris-Orangis dans la banlieue sud de Paris. Derrida lui aurait alors clairement dit qu’il désirait une suite de sa collaboration avec Ornette Coleman, dont il attendait au moins un geste — qui ne vint jamais… Il ne faudrait donc pas non plus imaginer que Derrida gardait un si mauvais souvenir que cela de l’événement en lui-même : les choses sont toujours plus nuancées, une fois que l’événement est devenu « après coup ». Malheureusement (ou heureusement ?), le rendez-vous fut donc manqué une seconde fois.

C’est ce que confirme enfin, à sa manière, le journaliste américain Joël Stein, qui raconte comment Derrida s’est confié à lui en 2002, à propos de ce qui s’était passé sur scène avec Ornette Coleman quelque cinq années auparavant : « Ses fans étaient si malheureux qu’ils commencèrent à siffler. Ce fut un événement très triste. Ce fut une expérience très douloureuse. Mais c’était dans les journaux le lendemain, alors tout est bien qui finit bien [47] ». Il est intéressant de constater ici comment, apparemment (si l’on en croit le journaliste), la publicité faite autour de l’événement (et, d’une certaine façon, le fait que Derrida soit dès lors perçu comme la victime, voire le héros malheureux de la soirée) permit au philosophe de faire preuve de résilience. Comme si ce qui comptait vraiment, après tout, n’était pas l’événement lui-même, mais la trace qu’il aura laissée. Mais il ne s’agit pas en réalité de publicité : ce qui compte, au-delà des articles du surlendemain, c’est la double publication du texte et de l’entretien. Car alors, chacun pourra se faire son idée de la valeur de la « chose ». Et surtout, la chose immaîtrisable redevient ce que Derrida aime par-dessus tout : l’événement redevient texte — toujours déjà interprétable, toujours encore à interpréter. Or précisément : il se pourrait bien que, dans cette « affaire » entre jazz et philosophie, tout ne soit pas (seulement) affaire de texte, mais aussi d’affect, de réel, de musique — de vie, en somme.

Les interprétations

Quelle ne fut pas notre surprise, en préparant cet article après celui de 2013, de constater que plus d’une quinzaine d’articles ou chapitres d’ouvrages scientifiques avaient déjà pris la rencontre entre Coleman et Derrida comme sujet de réflexion à part entière (et non comme simple prétexte ou allusion), notamment à partir de la traduction anglaise de l’entretien intitulé The Other’s Language [48]. Il est donc temps de (re)faire le point. Ces textes (liste complète en bibliographie) se répartissent pour l’essentiel dans le monde anglo-saxon, entre les États-Unis et le Royaume-Uni (Dayan, 2006 ; Ramshaw, 2006, 2013 ; Wills, 2006 ; Adleman, 2010 ; Cason, 2010 ; Landgraf, 2011 ; Lane, 2013 ; Griffin, Humphreys, Learmonth, 2014 ; Gallope, 2016 ; Mitchell, 2018), et dans une moindre mesure dans le reste de l’Europe (Chemillier, 2009 ; Sauvanet, 2013 ; Borgards, 2014 ; Paradiso, 2017 ; Petlevski, 2017). Les premiers parus sont souvent les plus intéressants ; le meilleur article, en tout cas le plus documenté, reste celui de Wills, qui fut aussi le traducteur de Derrida (et notamment du livre co-signé avec Catherine Malabou, La Contre-allée, qui contient la seule et unique trace autobiographique du concert, comme on l’a vu plus haut). Sa problématique rejoint alors la nôtre, en passant du présent ou du futur proche au passé composé : non plus « Qu’est-ce qui arrive ? Qu’est-ce qui va arriver ? », mais « Qu’est-ce qui est arrivé ? Qu’est-ce qui, en arrivant, est arrivé autrement ou a échoué à arriver ? Comment pourrions-nous, comme un résultat de cette expérience, mieux comprendre ce qui pour Derrida constitue l’événement, et ce qu’il pourrait avoir à faire avec la musique en général et le jazz en particulier ? [49] ». Au vu des circonstances rappelées précédemment, il paraît en tout cas difficile de soutenir, comme le font beaucoup d’autres articles qui ignorent manifestement le contexte (c’est-à-dire qui s’en tiennent aux textes parus sans les confronter à l’événement), que l’intervention de Derrida constituerait une tentative décisive pour repenser volontairement, dans la lignée de la déconstruction, les conditions de l’impossible improvisation dans le jazz.

Événement et philosophie

Voici tout d’abord ce que dit Derrida lui-même dans le précieux entretien avec Philippe Carles qui suivit le concert : « Ma première phrase était “Qu’est-ce qui va arriver ?”, mon thème, c’était l’événement. Ce que je ne prévoyais pas, c’était le non-événement, qu’une partie du public se crispe, se braque, pour que ça n’arrive pas, sans même attendre ni entendre quelques phrases [50] ». Et encore : « Ce non-événement, ce ratage, signifie quelque chose qui reste à interpréter [51] ». Alors interprétons.

Avant toute chose, il est permis de ne pas être d’accord ici avec Derrida pour qualifier d’emblée ce qui s’est passé le soir du 1er juillet 1997 de « non-événement ». Si l’on saisit bien sa phrase, l’événement aurait été le succès rencontré par la performance, le non-événement est son apparent ratage. On comprend que, pour des raisons personnelles, Derrida ait le désir de minimiser la chose, et même de la rayer d’un trait de plume, en la transformant en « non-événement », ou bien en estimant que l’« événement » véritable surgit toujours après coup, précisément après le « non-événement ». En ce sens, le non-événement une fois interprété deviendrait événement — ce qui, en l’occurrence, reviendrait au même. Car la réalité est parfois plus violente que la littérature ou la philosophie, et ne se laisse pas détruire ni oublier ainsi. Si l’on relit bien ce début de phrase : « Ce que je ne prévoyais pas, c’était le non-événement… », le paradoxe, volontaire ou non, est tout simplement extraordinaire. L’événement pouvant précisément se définir comme l’imprévisible par excellence, ce que l’on ne saurait prévoir absolument, Derrida affirme au contraire que ce qu’il n’a pu prévoir, c’est le non-événement — en fait, le « ratage ». Mais un échec de cette sorte est-il réellement un non-événement ? Ou bien n’est-il pas plutôt l’événement par excellence, d’autant plus qu’on ne pouvait le prévoir ? La théorie derridienne de l’événement, en réalité, ne dit pas autre chose.

On sait en effet que l’événement est un des mots-clés du philosophe. Les quelques citations qui suivent datent d’un entretien réalisé en 1993 ; elles entrent étrangement en résonance avec les faits de 1997. L’événement « est un autre nom pour ce que, dans ce qui arrive, on n’arrive ni à réduire ni à dénier (ou seulement à dénier). C’est un autre nom pour l’expérience même qui est toujours expérience de l’autre. L’événement ne se laisse subsumer sous aucun autre concept, pas même celui d’être [52] ». Le principe même de l’événement est donc d’être rigoureusement « inanticipable » : « S’il y avait horizon d’attente, anticipation, programmation, il n’y aurait ni événement ni histoire [53] ». C’est pourquoi « un événement qui reste événement, c’est une arrivée, une arrivance : elle surprend et résiste après coup à l’analyse [54] ». Certes, comme l’indique suffisamment ce mot d’« histoire », Derrida conceptualise ici un événement de type « messianique » beaucoup plus important que celui qui toucha sa propre personne le soir du concert en question. Il n’en reste pas moins qu’une certaine « histoire » s’est aussi écrite ce soir-là, non pas seulement celle d’une simple anecdote touchant un philosophe, un musicien et leur public, mais bel et bien celle d’un événement à part entière impliquant une vision des relations entre jazz et philosophie. Quelque chose est mort, ce soir-là, de leurs rapports possibles. À la limite, l’événement selon Derrida n’est pas seulement imprévisible, incalculable, il « doit s’annoncer comme im-possible [55] ». Et à nouveau, dans un entretien : « Ce qui m’intéresse dans l’événement, c’est sa singularité. Cela a lieu une fois, chaque fois une fois. Un événement est unique donc, et imprévisible, c’est à dire sans horizon [56] ». Et Derrida de donner aussitôt après l’exemple de la mort, comme événement par excellence. L’événement en tant que tel constitue donc une certaine expérience de l’impossible. Et il était impossible qu’un philosophe de la stature de Derrida puisse un jour se faire huer. Ce qui n’a pas échappé à un commentateur : « À La Villette, on pourrait dire (théâtralement parlant) que Derrida est mort sur scène. Et peut-être il s’est rappelé, ou s’est fait rappeler, la nécessité de mourir [57] ». Il se trouve en tout cas que Derrida emploie très exactement les mêmes termes dans les entretiens de 1993 et dans le texte de 1997, dont voici à nouveau un extrait significatif. La question, en effet, n’est pas seulement de savoir quoi (« qu’est-ce qui arrive ? »), mais encore qui :

« Qui doit être l’arrivant pour que ça arrive, et à quelles conditions, pour que quelqu’un, messie ou pas, nous arrive, nous arrive en musique, pour que quelqu’un nouvel événement musical vienne sur nous ?

Qu’est-ce qui arrive ? Qui est-ce qui arrive ? Qu’est-ce que ça veut dire, et qu’est-ce que ça fait, arriver ?

Alors ce que je répondrai, avec mes mots, mais en m’inspirant de ce que m’a peut-être dit, il y a plus d’un demi-siècle, la mère d’Ornette, c’est ceci : “Un événement — qui arrive — n’a pas de prix.” “An event has no price.” What does that mean ?

Ça n’a pas de prix, ça veut dire : c’est infiniment précieux mais d’abord parce que ça ne se vend pas, ça ne s’achète pas, ça ne se calcule pas, c’est étranger au marché et au marketing. It’s beyond calculation : incalculable, unpredictable [58]. »

Il faut alors insister sur cette notion paradoxale de « sans prix », qui revient sans cesse dans l’entretien comme dans le monologue. Les deux hommes se retrouvent ici dans leur lutte politique contre le capitalisme mondialisé. Le contexte est celui de la musique réputée exigeante, « non commerciale » d’Ornette Coleman, telle qu’il s’est convaincu d’en produire, après la remarque de sa mère sur ce qui doit sortir de son « âme » (soul [59]). En même temps, on sait très bien qu’à l’époque (grâce aussi à l’action managériale de son fils Denardo, également cité dans les deux textes), Ornette se faisait relativement rare en concert, parce qu’il était très cher, l’un des jazzmen les plus chers en tournée. Ce n’est pas un paradoxe : le public peut finir par payer cher pour voir un artiste réputé « non commercial », précisément pour la valeur symbolique qu’il représente. En revanche, ce même public qui a payé sa place (qui n’est donc pas exactement « sans prix ») peut réagir s’il estime son attente déçue. C’est d’ailleurs exactement ce qui est arrivé au critique américain Bruce King, qui avoue avoir été « un membre de ce public qui a sifflé Derrida pour qu’il se taise », parce que « Derrida n’était pas sur le programme, n’avait pas été annoncé », et qu’il avait « payé pour entendre Coleman [60] ». On ne l’avait jamais aussi clairement dit jusqu’ici, mais on peut en effet considérer que la réaction (certes éminemment critiquable) du public d’Ornette ce soir-là est bêtement économique. Le public est venu pour la musique, celle du duo Coleman-Kühn, et il veut en avoir, comme on dit, « pour son argent ». Autrement dit : il ne veut pas de l’intelligence, quelle qu’elle soit, il veut d’abord du divertissement. En lieu et place de cela, il entend un invité qu’il ne connaît pas, qui se révèle être de son point de vue un mauvais orateur incompréhensible, et qui déblatère longuement en arrêtant la musique et en vantant interminablement les mérites du « sans prix » ! Tout bien pesé, la réaction indigne du public tient sans doute à nouveau dans ce « malentendu » : comment en effet, dans ces circonstances, entendre vraiment ce que Derrida a à dire ? C’est somme toute un problème de réception esthétique, c’est-à-dire d’horizon d’attente et de codes sociaux. Pour le coup, il y avait bien un horizon, mais l’événement impossible du ratage est devenu malheureusement possible en changeant d’horizon. Dans un concert privé, gratuit sur invitations, dans l’entre-soi du petit monde intellectuel, le duo Coleman-Derrida serait resté dans l’histoire comme un coup de deux maîtres, un coup de double génie. Dans l’arène publique de ce soir-là, le fiasco ne pouvait être que total, y compris pour des raisons économiques : qu’on le veuille ou non, il faut tout de même prendre au sérieux la réaction plus ou moins prévisible du « public moyen » — ce qui ne veut pas dire qu’on la défend, loin s’en faut. En tout cas, ce n’est pas, cela ne peut pas être, un « non-événement ».

C’est ici qu’il faut s’arrêter sur les conditions même de la représentation (au double sens du spectaculaire et de son apparaître). On n’a pas suffisamment insisté sur un fait pourtant assez évident : quand le premier entretien, dans un cadre privé dont la publication laisse une trace écrite différée, faisait état d’un dialogue (« La langue de l’autre »), ou du moins d’une recherche de dialogue, la seconde rencontre, en public et en direct, face à un public non préparé, constitue à strictement parler un monologue sans filet, qui a pu paraître comme asséné au public, venu d’en haut, et sans aucun rapport avec la musique telle qu’elle était légitimement attendue. Thierry Jousse précise bien que « ce texte fut d’abord destiné à “accompagner”, une seule fois, et sans autre forme de publication, une improvisation de Coleman, le 1er juillet, à la Cité de la musique de La Villette. Composé à l’invitation du musicien, il devait parfois s’entrelacer avec l’improvisation au saxophone et s’adresser tantôt à Ornette Coleman lui-même, en anglais ou en français, tantôt au public [61] ». Quand bien même Derrida aurait truffé son texte d’incises en anglais, et donc d’appels vers son interlocuteur qui ce soir-là n’en était pas vraiment un (d’autant que celui-ci ne l’avait même pas présenté), le mono-logue restait nécessairement enfermé dans sa sphère philosophante et jargonnante (du moins pour le public, récepteur non réceptif, et destinataire sans destinée).

La principale photographie (voir ill. 1) restante du concert le montre bien : lors de la lecture par Derrida de son propre texte, les musiciens ne jouent pas (du moins au début) ; Ornette Coleman, le saxophone en bandoulière, regarde d’un air pensif son compère d’un soir se lancer dans sa grande improvisation qui n’en est pas une. N’oublions pas d’ailleurs que Coleman ne parle pas français (l’entretien précédent, publié en français, avait pourtant eu lieu en anglais) : que pouvait-il réellement comprendre, sur scène, du texte de Derrida ? Après tout, on aurait pu imaginer une autre mise en scène (s’il est vrai qu’Ornette a joué un bref instant, à la fin, derrière Derrida, espérant ainsi couvrir les huées) : Ornette brodant dès le début quelques notes de saxophone rieur autour de la voix grave de Jacques, ou Jacques, tout en lisant, se rapprochant ensuite physiquement d’Ornette, voire de Joachim, etc. Pourquoi pas ? Autant de tentatives de rapprochement qui auraient lancé au public le signal d’une vraie complicité, d’une « politique de l’amitié [62] » plus visible, et qui auraient vraisemblablement permis au discours de se prolonger, une fois les présentations faites. Il ne s’agit pas de regretter quoi que ce soit, ni de refaire l’histoire au conditionnel. Il s’agit simplement de constater le rendez-vous manqué, et de tenter de comprendre précisément ce qui a manqué. Au lieu de cette complicité, le public a semblé subir un double phénomène exhibé et imposé comme tel : d’un côté, le jazz (un certain jazz) qu’on attend, de l’autre, la philosophie (une certaine philosophie) qu’on n’attendait pas, la seconde empêchant finalement d’écouter le premier. La voix professorale est venue recouvrir le jazz vivant. Le logocentrisme et le phonocentrisme, que pourtant Derrida combat, se sont subitement retournés contre lui. Imaginons la scène (au double sens de l’épisode en cours et de la scène vue de la salle) : le discours philosophique a pu paraître pédant, voire hautain, en tout cas incompréhensible sur le moment (« non pas le mot ou la chose “improvisation” mais le concept, sa mise en œuvre idéologique ou métaphysique [63] », dit ainsi Derrida dès la première minute) ; il a même pu être vécu comme une provocation par un public matérialiste qui avait payé sa place (« un événement — qui arrive — n’a pas de prix ») ; il était surtout trop long par rapport aux circonstances, puisqu’il empêchait la musique d’arriver, contrairement à ce qu’il proclamait (« pour que quelqu’un, messie ou pas, nous arrive, nous arrive en musique, pour que quelqu’un nouvel événement musical vienne sur nous ? ») ; le texte a donc été pris au mot par le public, qui a fait arriver l’événement qui ne devait pas arriver. Aussi bête le public fût-il ce soir-là, il a fait advenir quelque chose d’absolument réel, que la philosophie doit aussi penser.

Une analyse plus fine des conditions de l’avant- et de l’après-concert est donc désormais nécessaire. Tel qu’on peut lire aujourd’hui le premier entretien, avec le recul, il apparaît déjà que les deux hommes ne sont pas sur le même plan : c’est bien d’abord Derrida qui interviewe Coleman, non l’inverse, et c’est bien Coleman qui est au centre de la discussion. « Si nous étions ici pour parler de moi, ce qui n’est pas le cas [64]… », glisse ainsi Derrida, plus ou moins malicieusement. À la limite, Derrida en est réduit à jouer le rôle du « journaliste » vis-à-vis de l’« artiste ». Quant au texte écrit pour la scène, on connaît pour Derrida l’importance de l’« envoi » : son intention n’est pas d’écrire un texte sur Coleman, mais bien un texte à, ou pour Coleman. Là non plus, nulle réciprocité : on aurait pu imaginer par exemple que, le soir du jour J, Ornette soit arrivé avec un thème surprise, composé spécialement pour Jacques Derrida — pourquoi pas, après tout ? (un chanteur de pop, Green Gartside, avait bien intitulé « Jacques Derrida » une chanson de son album de 1982 Songs To Remember, sous le nom de groupe Scritti Politti, faisant rimer dès le premier distique « bossa nova » avec « Casanova »). D’ailleurs, Derrida n’hésitera pas à dire plus tard de Coleman, dans son entretien d’après-concert avec Philippe Carles : « Il était gentil, timide, et un peu “enfermé” — comme quand il joue : tellement convoqué par sa musique que l’attention qu’il prête au reste du monde et à un interlocuteur non familier semble très économe [65] ». En bon rhétoricien, on ne saurait mieux manier l’euphémisme, mais personne n’est dupe (sauf ceux qui tiennent à tout prix à voir dans cet entretien miraculeux la transparence absolue de la rencontre au sommet entre jazz et philosophie).

C’est pourquoi le philosophe reste très lucide sur l’intérêt que lui porte, ou lui portait, le musicien : « Je me suis dit alors que je devais être pour lui une espèce de silhouette — je ne crois pas qu’il m’ait jamais lu — se dessinant à partir de choses américaines dans un espace américain [66] ». Autrement dit, Derrida était un fantasme pour Coleman, mais après tout, Coleman était aussi un fantasme pour Derrida. Celui-ci ajoute : « D’une certaine manière, nous n’avons rien en commun, nous n’appartenons à des espaces de cultures différentes. Néanmoins, je crois à la vérité d’une certaine nécessité de cette rencontre, qui, d’un côté, est purement artificielle, aléatoire, et d’un autre, pas totalement insignifiante. […] C’étaient en quelque sorte deux marginaux de races très différentes qui se rencontraient [67] ». La question raciale a d’ailleurs peut-être été sous-estimée entre les deux hommes. Lors de l’entretien, Jacques Derrida révèle ainsi — on n’a vu cette mention nulle part ailleurs — que la première question qu’Ornette lui a posée était : « Pourquoi n’applique-t-on jamais le mot “primitif” à des Blancs ? ». Curieusement, cette phrase (et sa réponse) a disparu de l’entretien tel qu’il a été publié : il se pourrait alors qu’on retrouve un jour l’intégralité des deux heures de dialogue, telles qu’elles ont été filmées par Denardo Coleman. Autre détail souvent négligé : dans la suite de l’entretien, Derrida confie également à Philippe Carles avoir été frappé par le côté « mystique », voire délirant, du musicien qui, à l’aide de champagne servi dans les loges avant le concert, tente de le convaincre que leur duo est de toute façon réglé « sur quelque chose qui venait du ciel… Bizarre… [68] ».

Alors, tout compte fait, pour comprendre ce qui s’est passé ce soir-là, mieux vaut finir par accepter ce point : sans doute chacun avait-il quelque chose à gagner symboliquement de sa rencontre avec l’autre, mais Coleman ne connaissait pas vraiment Derrida, et Derrida ne connaissait pas vraiment Coleman. Leur premier entretien s’était apparemment bien déroulé, et c’est à peu près tout. On peut être quasiment certain que Coleman n’a jamais lu Derrida, mais qu’il en a entendu parler [69], et on peut supposer que Derrida n’a guère écouté Coleman, mais qu’il a lu des textes parlant de lui [70]. On conviendra que c’est bien peu, pour des hommes de cette envergure. Tout repose de part et d’autre sur ce que Spinoza appellerait une connaissance du premier genre, « par ouï-dire ». Le musicien a entendu parler du philosophe qu’il n’a jamais directement lu, le philosophe a lu sur le musicien qu’il n’a jamais directement écouté : en clair, et en exagérant à peine, toutes les conditions étaient réunies pour un dialogue de sourds.

Musique et déconstruction

Interrogé en 1990 lors d’un entretien sur son rapport à la musique, Derrida répond ceci — d’assez troublant, à n’en pas douter : « La musique est l’objet de mon désir le plus fort et pourtant, en même temps, elle m’est totalement interdite. Je n’en ai pas la compétence, je n’ai pas de culture musicale vraiment présentable. Ainsi, mon désir reste complètement paralysé [71] ». Le mot est fort, et sonne comme un aveu. Rétrospectivement, il résonne aussi comme un constat : sur scène, pour la première fois, Derrida ressent à la fois un violent désir de se mêler à la musique de Coleman, et reste paralysé par cet interdit en proposant une lecture en solo, qui va entraîner une paralysie totale du désir, jusqu’à l’horreur et l’infamie de l’humiliation publique.

On serait bien en peine, en effet, de citer un seul texte de Derrida portant directement sur la musique, quelle qu’elle soit. Le seul texte faisant apparemment mention explicite du musical dans son titre (« Ce qui reste à force de musique [72] ») porte en réalité sur un ouvrage de Roger Laporte, et se termine sur une analogie avec la dimension rythmique. Dans le même recueil, le texte-hommage consacré à Roland Barthes fait jouer musicalement les deux concepts de studium et de punctum dans La Chambre claire, mais c’est, là encore, pour mieux entrelacer musique et texte [73]. Plusieurs commentateurs ont d’ailleurs logiquement fait de cette absence le nœud de leur propre recherche, mais toujours pour transposer le manque de musique dans l’écriture elle-même, comme si les deux modes d’expression étaient des vases communicants. Nombreux sont ainsi les articles qui développent l’hypothèse d’une écriture plus ou moins « musicale » de Derrida, mais sans jamais affronter le problème qu’ils semblent vouloir ainsi contourner. Dans son article évoquant « la force de la musique dans l’écriture de Derrida [74] », la thèse de Peter Dayan est par exemple que, si Derrida n’a jamais rien écrit directement au sujet de la musique, en revanche celle-ci informe secrètement l’ensemble de son écriture, notamment en termes de rythme. De même, Marie-Louise Mallet (qui organisa les décades de Cerisy en son honneur) a développé dans quelques articles la thématique de l’écriture fuguée, voire polyphonique, de Derrida. Mais dans ces textes, l’hypothèse reste purement métaphorique, et il n’est jamais question du rapport possible à Ornette Coleman [75]. Pourtant, si l’on considère que les lignes de « Joue — le prénom » adressées à Ornette portent bien sur la musique (ce qui est au moins partiellement le cas), on voit alors ce qui, par cette singularité même, en fait tout le « prix ». Dans la partie du texte qu’il n’a pas eu le temps de lire sur la scène, Derrida s’auto-cite d’ailleurs à trois reprises, en trois extraits successifs de « Tympan », de « Ce qui reste à force de musique » et de « Circonfession », comme s’il voulait rassembler d’anciens passages évoquant même lointainement la musique, à l’occasion de cette prestation si nouvelle pour lui.

De son côté, on sait que Ornette Coleman a toujours été avare de définitions précises de sa propre musique, qui relève moins d’une théorie que d’une « vision du monde [76] ». Pour comprendre ladite « harmolodie », mieux vaut imaginer la perte volontaire de tout repère harmonique (tonalité, accords, grille, passages), au profit de plusieurs mélodies qui se croisent et s’enchevêtrent, produisant une sorte de réseau harmonique spontané, une polymodalité toujours dynamique et mouvante. L’har-mo-lodie, c’est l’har-monie singulière en mo-uvement créée par la pluralité de mé-lodies. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Ornette a presque toujours joué, au début du moins, sans instrument harmonique dans le groupe (en quartet avec Don Cherry, ou en trio basse-batterie, dans tous les cas sans piano ni guitare), laissant ainsi le champ libre aux croisements possibles des différents instruments mélodiques. Dans Skies of America en 1972, dont les notes de pochette comprennent la première occurrence du terme « harmolodie », il fait jouer au London Symphony Orchestra la même mélodie simultanément à différentes hauteurs et dans différentes tonalités. C’est également ce qui fait par contraste toute l’importance de la rencontre avec Joachim Kühn, qui est sans aucun doute le pianiste idéal pour Ornette, prêt à suivre à tout instant les circonvolutions du saxophone alto (et dans une moindre mesure de la trompette ou du violon), en créant d’autres lignes mélodiques, et surtout des harmonies insoupçonnées (le duo Colors, enregistré en concert à Leipzig l’été d’avant, est en ce sens un très beau disque, et constitue manifestement la version la plus proche du concert de La Villette [77]). Mais, par ricochet, et certes en un autre genre, la pression est d’autant plus grande pour Derrida, arrivant au beau milieu d’un magnifique duo très « soudé » musicalement, dont il vient en quelque sorte perturber le cours en s’intercalant avec ses propres mots (encore une fois, du point de vue d’un certain public). Dans ce contexte, la voix de Derrida n’est pas apparue comme une nouvelle ligne mélodique créant une harmonie harmolodique. Elle ne le pouvait pas de toute façon, car tel n’était pas son statut (linguistique et non musical). Au fond, le duo n’est pas devenu trio ; il a laissé la place à un solo — et quel solo !

L’événement pathétique apparaît alors dans toute sa violence paradoxale : si le propre de la musique vivante, et plus encore de la musique improvisée sur scène, est de s’auto-effacer, de disparaître progressivement dans le temps même où elle est jouée, en laissant normalement peu de traces, alors cette soirée-là aura au contraire laissé beaucoup trop de traces, qui ne sont pas prêtes de s’effacer. Il aurait pu rester de cette soirée un beau concert à deux ou à trois, une ou deux photographies, un disque en duo, un texte en solo ; il reste tout cela, plus une double ou triple incompréhension, une bêtise ambiante, un malaise diffus, une blessure personnelle, une douleur sourde, et mille interprétations à venir. De même, l’événement en musique est normalement intérieur à elle : la musique se développe dans le temps, et nous qui sommes dans le temps de la musique, nous recevons successivement chacun de ses instants comme autant d’événements sonores, surprenants ou non. Or ici, l’événement est devenu extérieur à la musique, extérieur aussi au texte tel qu’il a été lu (c’est en ce sens que Derrida parle de non-événement). Mais l’événement extérieur a bien produit une trace, là encore, qu’il est impossible aujourd’hui d’effacer.

On sait que la pensée de la déconstruction récuse toute « présence » comme telle, la présence étant toujours déjà — formule récurrente chez Derrida, et encore plus chez les derridiens — différée dans sa réalisation même. Et si, pourtant, l’événement avait frappé Derrida comme un retour du réel, comme une soudaine présence, précisément ? Non plus le « toujours déjà », mais le « jamais encore » ? Un récent article l’exprime assez bien, image à l’appui : « La négation théorique du concept de présence dans la pratique de la performance s’est littéralement retournée sur le philosophe, comme un retour de flamme [78] ». Certes, l’événement sera à son tour commenté, analysé, différé dix fois, cent fois, mille fois (la preuve), et la présence, alors, ne sera plus que « différance », au sens où le texte publié n’en sera plus que le « supplément ». Mais les huées du 1er juillet 1997, aussi bêtes soient-elles, ou plus exactement parce qu’elles étaient bêtes (bruyantes, spontanées, immédiates, non réfléchies), ce soir-là précisément, à cet instant, étaient parfaitement réelles, et bien présentes aux oreilles du philosophe. Elles n’étaient alors ni différantes, ni supplémentaires, ni philosophiques, ni quoi que ce soit d’autre. Elles étaient, voilà tout. Comme un feu qui brûle. Dans les sons qu’il a entendus, et qui l’ont blessé, deux types sont d’ailleurs à distinguer : il y avait les sons articulés signifiants (le syntagme « Ta gueule ! » est relativement clair), et les sons non-articulés mais tout aussi signifiants (les huées, les sifflets). Ces derniers sons sont intéressants pour l’analyse dans la mesure où, comme la musique qui aurait dû advenir, ils ne sont pas articulés comme des mots, mais, à la différence de la musique, ils signifient pourtant directement quelque chose. Les sifflets sonores ne sont pas musicaux, mais sont très clairs. Et jamais la voix du maître au microphone n’a été recouverte par ce genre de bruits plus forts que lui. Ce qui est arrivé ce soir-là constitue donc aussi une forme de violence sonore, et c’est même sans doute par cette dimension-là qu’elle demeure dans les esprits, qu’on l’ait vécue ou qu’on l’imagine seulement. Là où il devait y avoir deux sons (la musique saxophone-piano, la voix du philosophe), il y en eut trois (avec les sifflets et les insultes du public). L’un était manifestement en trop. Il n’en resta donc qu’un. Plus les applaudissements à la fin, mais qui, pour une fois, ne furent pas pour Derrida.

En somme, le malentendu entre les deux hommes apparaît comme (au moins) double : à la fois entre improvisation et écriture, et entre musique et texte. Les deux se complètent, certes, mais ne se recoupent pas. Dans le premier cas, on pourra tourner et retourner le paradoxe dans tous les sens (Derrida a beau dire « j’ai là une sorte de partition écrite, vous croyez que je ne l’improvise pas, eh bien vous vous trompez. Je fais semblant de ne pas improviser »), la lecture par Derrida de son propre texte n’est pas une improvisation. Dans un entretien de juin 2006, dans le cadre du film qui lui est consacré (Derrida the movie), le philosophe avance ceci : « Je crois en l’improvisation et je me bats pour elle. Mais toujours avec la conviction que c’est impossible [79] ». L’hypothèse déconstructionniste selon laquelle toute improvisation pure est ontologiquement impossible (parce que « toujours déjà » prise dans le réseau des codes et des réflexes) n’est pas une raison suffisante pour confondre lecture orale d’un texte écrit et parole partiellement improvisée. Ce n’est pas parce que l’improvisation totale est réputée impossible que d’autres formes d’improvisation partielle n’existent pas, à partir d’une trame de quelques notes ou de quelques mots, que ce soit en musique ou en philosophie — et d’ailleurs Derrida le sait bien, puisqu’il la pratique lui aussi lors de ses propres séminaires. Simplement, ne sachant pas comment les choses allaient se dérouler, et n’imaginant pas interagir avec les musiciens sur scène, il avait choisi ce soir-là de lire le texte qu’il avait au préalable écrit. De son côté, dans son entretien avec Christian Gauffre, Ornette Coleman insiste également sur la nécessaire dimension de la « surprise » : « Il n’y a pas eu de “préparation” à proprement parler. Quoi que Derrida m’ait proposé, je l’aurai accepté. Je ne voulais pas courir le risque de “pré-digérer” ce qu’il voulait faire, je ne voulais pas transformer en “séquence” préparée ce qui devait être avant tout une surprise : pour lui, pour le public, pour moi [80] ». En fait de surprise, on connaît le résultat.

Quant au rapport entre texte et musique, si la déconstruction joue toujours sur des effets de sens, alors cela veut dire que la déconstruction en musique connaît de sérieuses limites. Bien sûr, on peut toujours « déconstruire » la grille harmonique, la mélodie, le rythme — et c’est en somme ce qu’a fait le free jazz, depuis 1960, à des degrés divers. On peut donc toujours dire que Coleman est, à sa manière, un « déconstructionniste ». Mais cela reste superficiel, voire faux. Car on ne peut pas déconstruire la musique elle-même, puisqu’elle n’a pas de sens intrinsèque. On peut toujours déconstruire le discours musicologique, ou les mots dans la chanson, on ne peut pas vraiment déconstruire la musique. Vous pouvez faire dire ce que vous voulez au langage. À la limite, vous pouvez faire parler le tableau : il y a une application possible de la déconstruction à certains arts non-discursifs, « parce qu’il y a toujours un peu de discours quelque part dans les arts visuels [81] ». Mais vous ne pouvez pas faire dire ce que vous voulez à la musique, parce qu’à proprement parler elle ne dit rien, ou bien alors elle dit tout (l’ineffable). Souvenons-nous ici que l’ensemble du texte « Joue — le prénom » est aussi, et peut-être d’abord, une adresse à Coleman, à qui Derrida demande le prénom de sa mère… Au fait : Derrida savait-il que le prénom de la mère de Coleman est Rosa ? Si oui, comment jouer Rosa ? (à moins de le décliner, en faire une déclinaison, avec amor, ou bien de le relier en imagination à Rosa Parks, la mère du mouvement des droits civiques aux États-Unis). Mais alors, comment fonctionne la « saxotéléphonie [82] » ? Comment peut-on prononcer un prénom en musique ? (sachant en outre que le prénom de la mère de Derrida était Georgette Sultana Esther [83]). Tout repose finalement, dans ce texte, sur l’écart incommensurable (faut-il dire la différance ?) entre la musique qui dit tout sans parler et la voix qui parle sans rien dire : c’est évidemment le sens même du tiret cadratin qui sépare « Joue » et « le prénom ». Inversement, la déconstruction elle-même (au sens philosophique du terme) ne saurait vraiment parler de la musique, qui lui échappe par essence, ou par existence, en tout cas toujours par son absence de sens même. Le non-sémantique et le non-visuel troublent la philosophie. Que dire de quelque chose qui ne dit rien, qui ne montre rien ? Ce pourquoi, sans doute, Derrida n’a jamais vraiment écrit sur la musique, ni même autour d’elle. On se souvient ici de cette lettre à Catherine Malabou, trois mois après le concert : « La musique voyage toujours “plus loin plus près” que les mots [84] ».

D’un ouvrage épistolaire à l’autre, il faut enfin souligner ce passage hautement révélateur dans La Carte postale, une vingtaine d’années auparavant. Le 26 septembre 1978, l’expéditeur « narrateur » (si l’on peut dire) écrit ceci à sa destinataire bien-aimée : « Comme l’an dernier je t’envoie une cassette, avec quelques cheveux, j’y ai enregistré un fragment de Monteverdi — encore le Combattimento, je le lis dans toutes les langues [85] ». Suivent des fragments de citation, successivement en italien, en allemand et en anglais. Relisons bien le texte : Derrida dit qu’il lit le livret, il ne dit pas qu’il écoute la musique. Nous avions déjà rencontré cela, dès le début de notre analyse, dans le texte « Joue — le prénom » : « comme j’écoute depuis longtemps me parler de lui [86] ». Peut-être que tout est là, finalement : comme pour Monteverdi, il a bien lu sur Coleman (Moussaron, Burger), il a bien lu les titres de Coleman (il en cite même une dizaine : « Lonely Woman », « Free Jazz », « Eventually », « In All Languages », « Cloning », « Tone Dialing », « Three Ways to One », « Faxing », « Cyber Cyber ») — il n’a pas su, ou pas pu, l’écouter. Exactement comme Coleman n’a pas pu, ou pas su, le lire. Les grands hommes sont comme des parallèles qui ne se croisent vraiment jamais.

Faut-il enfin conclure ? Le concept d’événement est-il propice pour penser le jazz ? Et le dialogue entre jazz et philosophie est-il condamné à être un dialogue de sourds ? De fait, malgré tous ses efforts, la rencontre avec le jazz de Coleman fut pour Derrida l’expérience soudaine d’un extraordinaire effet de réel. Le texte du philosophe, soigneusement écrit et lu comme tel, théorisait entre autres la notion d’événement ; mais « ce qui arrive », « ce qui va arriver », « now, right now… », est soudain sorti du texte, et a fini par arriver autrement, en se retournant contre son auteur, et en devenant on ne peut plus réel — incontrôlable. Comme l’a dit Derrida lui-même après le concert : « L’étonnant, de la part de ce public familier du jazz, reste le refus de la surprise [87] » — à ceci près que c’est bien lui qui a été surpris. Avec le jazz, on aura compris qu’il y va, au fond, du rapport de la philosophie avec la vie. On pense ici, pour finir, au livre de la baronne Pannonica de Koenigswarter, Les Musiciens de jazz et leurs trois vœux, et à la réponse de Buddy Catlett : « Je ne sais pas si je vais réussir à bien l’exprimer… Devenir un être humain complet ! C’est à peu près tout… Ça répond aux trois vœux [88] ». Et cela répond aussi, d’une certaine manière, à l’enjeu de notre question. Car chacun va chercher chez l’autre, dont il essaie de parler la langue, ce qu’il ne possède pas lui-même : Coleman est en manque de « philosophie » (il voulait rencontrer « un philosophe français » avait-il dit à son agent, tout en ignorant tout ou presque de Derrida, à part la notion de déconstruction, mais en quel sens ?), Derrida est en manque de « musique » (et il pensait la trouver avec un jazzman, tout en redoutant la rencontre, non sans raison, puisqu’il ignorait tout ou presque de Coleman, à part la notion d’improvisation, mais en quel sens ?). En clair, le rendez-vous est manqué d’abord parce qu’il repose à la fois sur un désir et sur une ignorance réciproques — sans parler d’une impréparation manifeste. Mais, avec le recul, on comprend ensuite que, fort heureusement, ni le jazzman ni le philosophe ne sont des êtres humains complets, puisque précisément, ils se complètent — quand bien même ce serait sur un malentendu, lui-même « sans prix » (priceless, selon les mots de Derrida adressés à Coleman). Le rendez-vous est manqué, mais le malentendu est réussi. Le problème ultime demeure l’écart tragique entre le surpris (l’événement qui se retourne comme un gant) et le sans prix (la rencontre fantasmée entre jazz et philosophie).

Notes

[1] Les deux textes ont été publiés dans le même numéro des Inrockuptibles (n° 115, 20 août–2 septembre 1997, p. 37-43), à l’initiative de Thierry Jousse. On en trouve également aujourd’hui de nombreuses versions en ligne.

[2] Souvent citée, sous cette forme ou d’autres, cette formule possède en réalité une double source. Dans Par-delà bien et mal (1886, § 108), le contexte est celui d’une réflexion sur la morale : « il n’y a pas de faits moraux, mais seulement une interprétation morale de phénomènes » ; dans les Fragments posthumes (fin 1886-printemps 1887, 7 [60]), le contexte correspondant est celui du positivisme scientifique : « il n’y a précisément pas de faits, mais que des interprétations ».

[3] À noter que, dans sa remarquable Chronologie du jazz (Paris, Outre Mesure, 2005), Philippe Baudoin ne mentionne curieusement pas cet événement.

[4] Peeters, 2010, p. 590.

[5] Loupien, 1997.

[6] Ce colloque s’est tenu à Dijon en mars 2011, sous la direction de Vincent Cotro, Laurent Cugny et Philippe Gumplowicz, et a été publié en 2013 aux éditions Outre Mesure sous le titre La Catastrophe apprivoisée. Regards sur le jazz en France. C’est dans ce volume qu’apparaît la première version du présent texte, sous une forme encore embryonnaire.

[7] L’entretien téléphonique, volontairement non enregistré, eut lieu le 31 mars 2011. Que Geneviève Peyrègne soit ici chaleureusement remerciée de sa franchise et de sa disponibilité, ainsi que, à des moments divers, tous les « grands témoins » dont les noms suivent : Rodolphe Burger, Philippe Carles, Marc Chemillier, Christian Ducasse, Catherine Malabou, Jean-Pierre Moussaron, Daniel Richard, Bernard Stiegler — et, last but not least, Daniel Soutif, qui a également joué un rôle dans le choix de Derrida pour Ornette.

[8] Selon Wills, 2006, note 1.

[9] Coleman, Derrida, 1997a, p. 38.

[10] Derrida, 1997, p. 42.

[11] Derrida, 1997, p. 42. On aura noté que, dans cette phrase, Derrida esquisse une analogie entre « l’écouter jouer » et « écouter me parler de lui », comme si l’information discursive sur un musicien était sur le même plan que la musique elle-même. Il faudra s’en souvenir au moment d’interpréter l’événement.

[12] Moussaron, 1990. Dans l’ouvrage suivant, le même auteur rendra d’ailleurs hommage à son maître, en rappelant précisément l’événement, pour mieux souligner chez lui « la double expérience d’un accueil sans réserve de l’autre — grâce à quoi l’on constate combien, chez Derrida, la pensée et l’œuvre façonnent la vie. Rencontre avec Ornette Coleman, l’un des premiers jazzmen d’avant-garde, en juin-juillet 1997 » (Moussaron, 1999, p. 13).

[13] Moussaron, 2010, p. 232 : « Ce dire musical n’est pas, non plus, très éloigné de l’effet de “dissémination” textuelle tel que l’a pensé J. Derrida, dans l’ouvrage du même nom, Seuil, Paris, 1972 ».

[14] Moussaron, 2010, p. 185.

[15] Burger, 1991. En voici un extrait significatif : « Que faut-il entendre par “ça phrase”, s’agissant d’un énoncé musical ? “Ça parle” ou “ça chante” sont de mauvais équivalents. Ils en disent trop (ça parle mais ça ne dit rien, ce n’est en aucune façon une parole) ; ça chante mais ce n’est pas simplement un énoncé mélodique… » (p. 52). N.D.L.R. : L’article intégral est republié dans ce numéro d’Epistrophy.

[16] Jousse, présentation de Coleman, Derrida, 1997a, p. 37.

[17] Coleman, Derrida, 1997a, p. 38.

[18] Derrida, 1996.

[19] Mallet, 1999. J’eus personnellement la chance d’être présent, comme jeune étudiant, au précédent colloque de Cerisy consacré à Derrida, le deuxième donc, intitulé Le Passage des frontières. Mais c’était en juillet 1992, et il va de soi qu’il ne fut pas question alors de jazz, même si je me souviens d’un bref échange avec le philosophe sur des questions de rythme.

[20] Contat, 2015.

[21] Siclier, 1997.

[22] Coleman, Derrida, 1997b, p. 28.

[23] Coleman, Derrida, 1997b, p. 28.

[24] Marmande, 1997, p. 19.

[25] Coleman, Derrida, 1997b, p. 26.

[26] Jousse, présentation de Coleman, Derrida, 1997a, p. 37.

[27] Siclier, 1997.

[28] Peeters, 2010, p. 590.

[29] Willis, 2006, p. 27.

[30] Derrida, 1997, p. 41.

[31] Coleman, cité par Marmande, 1997.

[32] Chemillier, 2009.

[33] Coleman, Derrida, 1997b, p. 28.

[34] Coleman, Derrida, 1997b, p. 28.