Pour citer l'article

|

Résumé

|

Sommaire

|

Texte intégral

|

Notes

|

Mots-clés

|

Auteur(s) - Autrice(s)

|

Bibliographie

|

Pour citer l'article

|

Résumé

|

Sommaire

|

Texte intégral

|

Notes

|

Mots-clés

|

Auteur(s) - Autrice(s)

|

Bibliographie

|

Pour citer l'article

Michel Leiris ou du jazz dans la peinture de Francis Bacon : d’une modernité à une autre

Michel Leiris or jazz in Francis Bacon’s painting : a modernity to another

Camille Talpin

Résumé

Cet article cherche à appréhender deux champs épistémologiques donnés : la musique, représentée par le jazz, et l’histoire de l’art, singularisée par l’œuvre de Francis Bacon, tous deux croisés dans la pensée de l’écrivain et ethnologue Michel Leiris, passionné par ces deux formes d’expression artistique. Cet article se propose de démontrer en quoi, dans la pensée leirisienne, le jazz incarne, dès les années 1920-1930, le paradigme d’une modernité qui s’exprime quelques décennies plus tard dans la peinture de Bacon. Cette modernité résidant dans un retour à l’essence de l’art, qui consiste elle-même en l’expression de l’essence de l’homme et de sa condition propre, il s’agit d’observer les procédés picturaux et plastiques employés par Bacon pour parvenir à la modernité jazzistique. Il associe à une tradition picturale une touche novatrice où une large place est laissée à la spontanéité et à l’accidentel. Participant d’un contraste analogue entre le jazz hot et le jazz cool, son œuvre est alors porteuse d’une dissonance par le registre de la distorsion qui perturbe les sens. Elle inquiète davantage lorsqu’elle fait jaillir dans l’œuvre, et chez le spectateur, l’autre « je », celui que la civilisation enfouit sous la morale et le bon goût.

This article tries to move the epistemological field of the music, represented by the jazz music, near to the epistemological field of the history of art, drawn by Francis Bacon’s work, both crossed into the thought of the writer and the ethnologist Michel Leiris, passionate by these two forms of artistic expression. This article wishes to show how, in Leiris’s work, jazz embodies the paradigm of modernity from as soon as the 1920’s-1930’s, which expresses itself a few decades later in the painting of Bacon. This modernity living in a return in the essence of the art, which consists itself of the expression of the essence of mankind and condition, this work analyses the pictorial and plastic processes used by Bacon to reach jazz modernity. Bacon associates with a pictorial tradition an innovative touch in which a wide space is left to the spontaneity and accidental. Taking part of a similar contrast between hot and cool jazz, his painting thus brings a dissonance through the register of distorsion that disrupts and worries the senses. It worries more when it makes the other self rise in the work of art and in the spectator’s mind, that Other civilization buries under morality and good taste.

Texte intégral

« Brassées dans les violentes bouffées d’air chaud issues des tropiques, il passait dans le jazz assez de relents de civilisation finie, d’humanité se soumettant aveuglément à la machine, pour exprimer aussi totalement qu’il est possible l’état d’esprit d’au moins quelques-uns d’entre nous : démoralisation plus ou moins consciente née de la guerre, ébahissement naïf devant le confort et les derniers cris du progrès, goût du décor contemporain […], abandon à la joie animale de subir l’influence du rythme moderne, aspiration sous-jacente à une vie neuve où une place plus large serait faite à toutes les candeurs sauvages dont le désir, […], nous ravageait. [1] »

C’est ainsi que Michel Leiris – poète, écrivain autobiographe, ethnologue et écrivain sur l’art de son temps – résume dans L’Âge d’homme ce qu’évoque le jazz au moment de sa découverte, soit « une année environ avant la fin de la guerre [2] », en 1917 donc, et peut-être plus précisément lorsqu’il entend la musique jouée par le groupe The Seven Spades au Théâtre Caumartin [3]. Porteur d’exotisme, de primitivisme, de sensualité, en même temps que puissant révélateur du progrès technique qui gagne progressivement la civilisation occidentale au détriment de l’expression de l’humanité la plus essentielle, le jazz devient une passion pour Leiris qui se qualifie lui-même moins comme un « connaisseur [4] » que comme un « amateur [5] », avant de devenir un « consommateur de jazz [6] ». Il convient en effet d’observer que le poète est l’exact contemporain des premières manifestations du jazz en France [7], puisqu’il fréquente par exemple au début des années 1920 Le Bœuf sur le toit, où se jouent des « ragtimes américains [8] » et où se produit parfois une de ses connaissances, Georges-Henri Rivière, ou encore le Grand Duc où il est ébloui par la prestation de Bricktop, surnom donné à la chanteuse et entrepreneuse Ada Smith [9]. Puis, au cours de ses années d’adhésion au surréalisme [10], en dépit du peu d’intérêt qu’André Breton manifeste à l’égard de la musique en général et du jazz en particulier [11], Leiris se rend quant à lui à plusieurs représentations de revues. Dès 1925, il découvre la Revue nègre qui se produit au Théâtre des Champs-Élysées autour de la personnalité de Joséphine Baker [12], accompagnée au son du jazz hot [13] joué par l’orchestre de Claude Hopkins. À partir de 1929, il assiste à plusieurs représentations de la revue des Black Birds [14] dans laquelle chante Adelaïde Hall. Puis, toute sa vie durant, Leiris ne cesse de s’inscrire dans l’actualité du jazz ; en 1934, il découvre Cab Calloway, l’année suivante, il entend Coleman Hawkins, il note également en 1948 dans son Journal que le be-bop de Dizzy Gillepsie doit essentiellement « se recommander par son extrémisme [15] » ou bien en 1969, il assiste, à Alger, à une représentation d’Archie Shepp [16]. Si cette passion a été une porte d’entrée vers l’Afrique puis vers l’ethnographie, le jazz a, en outre, été pour Leiris un véritable objet de réflexion, parmi tant d’autres certes, mais non pas moins singulier. C’est précisément en 1929, lorsque Leiris participe à la revue d’avant-garde Documents, née de la dissidence surréaliste autour de Georges Bataille, qu’il ajoute à sa personnalité d’ « amateur » et de « consommateur », celle de « penseur de jazz [17] ». Débute en effet au sein de la revue, à l’instar d’autres collaborateurs [18], une réflexion sur le jazz comme paradigme d’une modernité moins envisagée comme « période de l’histoire [19] » que comme « attitude [20] » ou « manière de penser et de sentir [21] », pour reprendre les termes de Michel Foucault. Dans les articles et chroniques proposés par les différents auteurs de Documents, parmi lesquels Leiris est un des plus actifs, il est en effet donné à voir ce que le jazz peut représenter selon eux et apporter comme solutions à leur rejet de la civilisation occidentale, de son système de valeurs et par conséquent de ses productions, en l’occurrence artistiques. Le jazz apparaît comme une « façon d’être qui s’articule sur une vision du monde [22] ». La modernité du jazz réside cependant moins dans l’exotisme ou dans la sensualité que cette musique peut procurer, bien que Leiris, comme tant de ses contemporains, ait été sensible à cette dimension procurée par les nombreuses revues [23], que dans sa référence à « notre ancestralité sauvage [24] », à l’essence même de l’homme, à une forme d’authenticité et, in fine, selon la pensée défendue par Documents et Bataille, à nos instincts les plus crus [25], même les moins nobles. Lorsque, dans sa définition du terme « Civilisation », Leiris s’insurge contre le trop-plein de « politesse », de « goût » et de « morale [26] » qui caractérise les spectacles occidentaux, dont il se dit par ailleurs « las [27] », il convoque en exemple à suivre les revues de jazz qui peuvent éveiller toute la spontanéité de nos émotions, pouvant aller jusqu’à des « débauches extravagantes [28] » de la part du spectateur. Leiris aperçoit par conséquent dans le jazz la possibilité d’exprimer ce que la civilisation occidentale voile et enveloppe au nom du bien-pensant et de la bienséance ; ainsi, une possibilité de réveiller l’Autre qui est en moi, cet Autre essentiel que la civilisation laisse endormi. Le jazz procure donc un « effet de modernité » :

effet de modernité en ce sens que, comme l’a souligné Éric Hobsbawm, le jazz non seulement provenait d’une puissance industrielle en pointe – […] – mais renvoyait en même temps à son envers : à une sorte de contre-culture, un monde interlope et littéralement débridé qui allait séduire aussi bien des individus et groupes se réclamant d’avant-gardes artistiques et littéraires en rupture de ban. [29]

Alors que la pensée leirisienne se caractérise, entre autres nombreuses singularités, par une fusion, une conjugaison, un apport et un éclairage mutuels des disciplines et carrières que Leiris a embrassées, il est envisageable d’analyser la manière dont sa réflexion sur le jazz, comme lieu d’une modernité, a pu éclairer sa vision singulière sur l’art de son temps, la manière dont il a convoqué, dans le champ de l’histoire de l’art, des réflexions organisées dans le champ épistémologique de la musique. Conduit par des affinités électives vers les plus grands artistes de son temps – André Masson, Joan Miró, Pablo Picasso ou Alberto Giacometti – qui ont suscité chez lui l’écriture de nombreux commentaires, ceux dédiés à Francis Bacon peuvent se révéler pertinents pour l’approche envisagée. Les textes dédiés au peintre rencontré en 1966 à Londres lors d’une rétrospective consacrée à Alberto Giacometti à la Tate Modern, permettent en effet d’interroger le sens de la modernité selon Leiris et d’appréhender certains éléments de sa définition par le processus métaphorique relatif à la musique de jazz. Certes, une certaine méfiance, voire une « méprise [30] », pourrait être énoncée au sujet de la métaphore, car cette dernière se définit notamment en termes « d’écarts [31] » entre deux domaines, mais ce fait de langage n’est pas totalement dépourvu de ce que Paul Ricœur nomme l’« essence discursive [32] ». Au sein même de l’écriture leirisienne, la métaphore est étroitement associée à la poésie et sans doute est-ce aussi dans cette perspective presque lyrique que la métaphore jazzistique se laisse entrevoir plus ou moins explicitement dans son écriture sur l’art. Toutefois, à propos du jazz, Jean Jamin l’affirme : « c’est en poète que Leiris s’y intéressa, non point en musicologue ou historien de la musique, et en amateur qu’il s’y référa, y puisant toutes sortes de métaphores pour penser des phénomènes sociaux ou des arts qui n’étaient pas du jazz [33] ». Essayons par conséquent d’analyser la manière dont l’écrivain a puisé dans la métaphore jazzistique certains fondements de sa modernité picturale, la manière dont son amour pour la musique de jazz, ce qu’il a ressenti à son écoute et ce à quoi il a été sensible dans celle-ci, ont pu être des modèles pour une définition ou des précisions de la modernité de la peinture qu’il a aimée, en l’occurrence celle de Bacon. L’écart entre ces deux champs peut être surprenant mais, selon Leiris, qui a par ailleurs consacré une chronique à la notion de métaphore, précise que « la connaissance procède toujours par comparaison, de sorte que tous les objets connus sont liés les uns aux autres [34] » et que toute la « vie intellectuelle […] repose sur un jeu de transpositions [35] », que la métaphore assure.

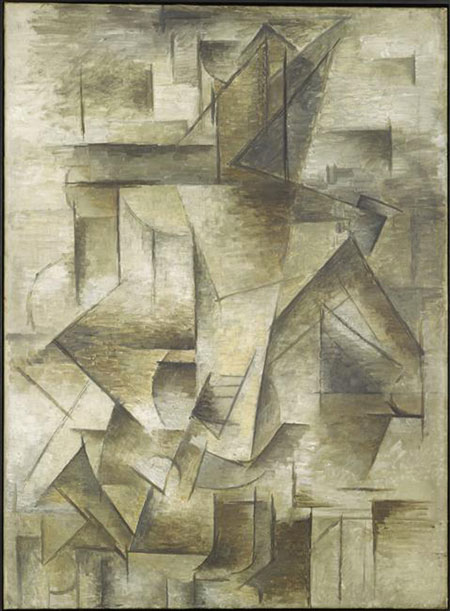

Il pourrait être opposé à cette entreprise d’analyse que les univers respectivement convoqués – le jazz, d’une part, et la peinture de Bacon, d’autre part – sont diamétralement opposés, tant d’un point de vue temporel – des effets de retard, que nous exposerons, ont pu être enregistrés entre la peinture baconienne et les styles de jazz convoqués – que d’un point de vue des sonorités, pour employer une métaphore musicale, que chacun d’entre eux éveille. Nous justifions cependant la démarche envisagée par plusieurs arguments. Au sein de Documents, une des premières thèses importantes que Leiris pose au sujet du jazz consiste à observer que cette musique est moins à envisager comme de l’Art que comme l’« en deçà de l’art [36] ». Yannick Séité analyse cependant que Leiris ne souhaite pas véritablement, dans cette expression, affirmer l’absence de toute qualité artistique dans le jazz, mais plutôt signifier à l’Occident ce que doit être l’art ; le jazz étant en quelque sorte l’exemple. Diane Turquety poursuit, en ce sens, que le jazz constitue au sein de la pensée leirisienne « un « retour […] aux fondements de toute expression artistique [37] » et, peut-être pourrions-nous dire, un retour aux fondamentaux de ce que doit être une œuvre d’art, tout du moins ce que doivent être les œuvres auxquelles Leiris est sensible. À bien des égards, la peinture de Bacon semble répondre à ce retour aux fondements, en se faisant l’écho, soit dans ses aspects formels, soit discursifs, de nombreuses qualités du jazz auxquelles Leiris a été particulièrement sensible. Cet écho que nous évoquons peut être renforcé par le constat établi par Gilles Mouëllic : « le jazz ne s’est pas contenté de marquer de son empreinte la musique de son siècle. Il s’est imposé dans des domaines aussi divers que la danse, la peinture, la littérature, mais aussi la publicité ou les vêtements [38] ». D’ailleurs, lorsque Leiris évoque rétrospectivement dans le troisième volume de La Règle du jeu son souvenir des premières œuvres authentiques du cubisme, découvertes à la Galerie Simon dans la première moitié des années 1920, il recourt précisément à la métaphore jazzistique. Afin de qualifier les œuvres du cubisme analytique de Picasso (Fig. 1), l’écrivain décrit des « toiles cubistes en échafaudages gris et beiges syncopés comme des ragtimes pour troupes de girls anglaises [39] ».

- Fig 1 : Pablo Picasso ; Le guitariste, 1910, huile sur toile, 100x73 cm ©Succession Picasso 2015

À partir du dernier commentaire de Leiris dédié à Francis Bacon publié en 1983, « Francis Bacon, face et profil [40] », il s’agira d’étudier en quoi cette modernité d’un retour à l’essence de l’art identifiée dans le jazz durant les années 1920-1930 se trouve incarnée quelques décennies plus tard dans la peinture de Francis Bacon. Comment cette modernité se traduit-elle d’un point de vue plastique ? Quels sont les procédés convoqués par Bacon que Leiris semble connecter au jazz et à sa propre modernité ? Quelle est l’importance de la métaphore jazzistique, en dépit des décalages opérés entre le jazz convoqué – celui des années 1920-1930 – et la peinture étudiée, dans la définition de la modernité picturale selon Leiris ? Dans un premier temps sera analysée la structure générale des œuvres de Francis Bacon telle qu’elle se manifeste dans les réflexions de Leiris et qui laisse apparaître des analogies frappantes avec la modernité du jazz envisagée. Puis, les objets du bruit sonore et visuel et de la dissonance seront appréhendés comme les critères majeurs de la modernité du jazz et de la peinture, avant d’identifier la manière dont ces éléments engagent une certaine inquiétude pour le spectateur, qui se voit, par leur concours, révéler son autre « je ».

Construction jazzique des œuvres de Bacon

À l’image du jazz qui relève à la fois de la civilisation industrielle américaine et de l’Afrique, soit d’une modernité – entendue ici comme synonyme de progrès, telle que Leiris l’envisage dans la décennie 1920 lorsqu’il adhère à l’esthétique de L’Esprit Nouveau [41] – et d’une certaine forme de tradition, Leiris identifie un dualisme similaire dans la peinture de Francis Bacon. L’art noir américain, dans lequel Leiris situe le jazz, est cependant bien plus qu’un simple dualisme, envisagé ici comme une confrontation ; il est un mélange, un métissage ou plutôt un « point d’intersection de deux courants si divers : d’un côté, l’ancestralité magique et primitive, […], de l’autre, le perfectionnement technique [42] » qu’incarne la civilisation industrielle. Dans une note manuscrite fournie à Jean Jamin en 1982, Leiris qualifie ce point d’intersection de « clash du “primitivisme” et de la civilisation industrielle [43] », témoignant par conséquent d’une certaine tension entre ce qui est communément appelé tradition, et la modernité – entendue comme progrès – de l’époque contemporaine. Les œuvres réalisées dès la fin des années 1950 par Francis Bacon représentent ce dualisme et ce mélange qui caractérisent le jazz, que Leiris qualifie alors de « traditionalisme perturbé [44] ». Dans la pensée leirisienne, cette perturbation, qu’introduit autant le jazz que la peinture de Bacon, correspond à un élément gauche qui vient dévier le droit, que symbolisent la règle et l’ordre. Au cœur de la civilisation industrielle qui voit naître le jazz et de la tradition picturale qui rythme malgré tout les œuvres de Bacon, car une touche proche de celle d’un Rembrandt ou d’un Constable peut y être perceptible [45], fait donc irruption un « élément gauche, sinistre, situé du côté du malheur, de l’accident, du péché [46] » que seraient, pour le jazz et la peinture de Bacon, respectivement l’« ancestralité magique et primitive » et le répertoire formel de la distorsion. C’est cependant par un effet de décalage que Leiris définit la modernité picturale de Bacon en puisant dans le jazz la caractéristique de « l’élément gauche » faisant irruption dans un élément droit. Il commente l’œuvre de Bacon à partir des années 1960, soit lorsqu’apparaît le free jazz, nom donné d’après l’album éponyme d’Ornette Coleman [47], en la rapprochant du jazz des décennies 1920-1930 de musiciens tels que Louis Armstrong, Sidney Bechet ou encore Duke Ellington. Ces derniers ont en effet produit, selon Jean Jamin, un jazz qui allie le droit et le gauche à partir de la conjugaison des gospel songs et du blues [48].

C’est par la présence de l’« accident » dans la peinture de Bacon que se trouve renforcée l’impression jazzistique des compositions. Celui-ci vient rompre un équilibre construit de manière rationnelle et selon des règles de composition ou d’écriture strictes. Alors que pendant les années 1920 Leiris adhère pleinement à la critique de la rationalisation de la civilisation occidentale menée par le surréalisme [49], une remise en cause, d’un autre ordre certes et conduite selon d’autres procédés, du rationnel peut être identifié dans le champ du jazz. Apparaît en effet pendant les mêmes années [50], avec Louis Armstrong et les Hot Five, le jazz hot, qui désigne un « phrasé libre, inspiré, expressif [51] » et au sein duquel l’improvisation gagne une place de choix. Lorsque intervient le temps de l’improvisation dans un morceau de jazz, certes une grille harmonique peut être proposée au musicien, mais comme le passage n’est pas écrit dans son intégralité, cela laisse la possibilité à l’instrumentiste d’exprimer son imagination et sa créativité dans toute sa spontanéité. Ainsi, cette part improvisée dans le jazz, vivement condamnée par Theodor Adorno puisque désormais « l’invention dans une œuvre surgi[t] de manière imprévisible [52] », a, au contraire, dû plaire à Leiris, car le jazz se révèle être un « art de l’accidentel [53] », ce même art qu’il n’a de cesse d’identifier et de louer dans ses commentaires dédiés à l’œuvre de Bacon. En effet, là où Adorno n’observe que « fausse modernité [54] » et construction d’une illusion, Leiris découvre dans l’accident la réelle possibilité de se détacher d’une œuvre qui ne serait qu’illustrative, créée selon une démarche presque photographique et dans laquelle le vraisemblable deviendrait le seul critère à observer. Improviser dans le jazz et dans la peinture induit alors presque nécessairement que le hasard prenne place au sein de l’œuvre, un hasard qui peut certes être suscité ou manipulé [55], mais qui n’est pas sans procurer un effet de spontanéité à l’acte créateur. Faisant de l’accident et du hasard surgissant de l’instantanéité, indépendant de tout cadre ou de tout système, l’élément déterminant de la modernité picturale de Bacon, Leiris ignore cependant l’exactitude et la précision dans lesquelles ce hasard éclot. Alors que ce même système d’exactitude est souvent voilé au sujet de l’improvisation en jazz par une sorte de crainte de faire s’écrouler le mythe séduisant et novateur d’une absence totale d’écriture [56], Leiris semble avoir érigé la modernité de la peinture baconienne dans le même mythe séduisant d’un processus créatif indépendant de toute recherche préparatoire telle que les dessins ou les esquisses. En effet, sans doute que le hasard pur présumé de l’improvisation jazzistique qui avait séduit Leiris dans le jazz des années 1930 duquel surgissait l’accident, cet « élément gauche [57] », l’a de nouveau séduit dans l’œuvre de Bacon. Ses commentaires n’ont de cesse de louer l’introduction d’« irrationnel [58] », octroyé par l’« accident [59] » et le « hasard [60] ». Ces accidents peuvent être « purs [61] » lorsque tout maniement du pinceau ou de la brosse demeure toujours incertain et peut ainsi créer des touches imprévues ; ou « suscités [62] » lorsque délibérément l’artiste projette de la peinture sur son motif ou le frotte en certains endroits à l’aide d’un chiffon, comme pour faire apparaître une nouvelle image. À aucun moment cependant Leiris ne connecte ces surgissements picturaux aux dessins préparatoires des œuvres que l’artiste lui-même concevait comme une « part secrète [63] » de son travail, mais qui étaient bien existants. Mais cet accident sur la toile du peintre autant que le hasard de l’improvisation dans le jazz ne jouent finalement « un rôle qu’à travers des structures […] bien établies [64] », autrement dit, le hasard ne peut s’introduire que dans une trame précisément construite en amont. Néanmoins, l’impression d’immédiateté et de spontanéité que dégage le hasard ne se trouve pas pour autant altérée et la modernité de l’œuvre demeure, malgré la conservation – certes peut-être perçue comme classique – d’un travail de composition très essentiel. Le visage qui se dévoile par exemple dans le camaïeu de bleus foncés qui domine la palette chromatique d’Étude pour un portrait peint de 1953 (Fig. 2) révèle ces accidents dus à un maniement du pinceau légèrement plus virulent sous l’œil gauche du personnage ou à des frottages effectués sur le visage. Participant d’un écart avec le visage réel du modèle, ces accidents purs ou suscités ne font cependant que renforcer la présence vivante du personnage figuré.

Fig. 2 : Francis Bacon, Etude pour un portrait , 1953, huile sur toile, 152,5x118 cm

C’est en se détournant de la « figuration trop directe [65] », en introduisant le hasard et la spontanéité dans la création, que la modernité de l’œuvre intervient car elle relève désormais d’une part d’irrationnel et d’indécis. Ces accidents ne sont pas moins les vecteurs d’une certaine tension au sein de la composition, en particulier dans le contraste saisissant avec les parties périphériques qui apparaissent plus calmes. C’est précisément cette tension de facture dans les œuvres de Francis Bacon qui conduit Michel Leiris à développer, plus explicitement désormais, la métaphore jazzistique.

En 1981, Leiris écrit d’abord dans son Journal :

« Pour F[rancis] B[acon] : la toile a ses parties brûlantes ou, peut-être, en langue de jazz ses parties hot opposées à un ensemble cool [66], celles où se lancent les dés par rapport au reste qui n’est que neutralité identique du gouffre (gouffre à vrai dire en modèle réduit et qui la plupart du temps n’est rien de plus qu’une chambre). Opposition, si l’on veut, de parties “sacrées” où règne une effervescence et de parties “profanes” – les plus étendues – où il ne se passe rien [67] ».

Puis, la réflexion est reprise en 1983 dans un texte publié, « Francis Bacon, face et profil », en des termes quelque peu modifiés :

« Chez Francis Bacon la toile a donc ses parties bouillantes, où règne une effervescence, en opposition avec ses parties neutres, où il ne se passe rien. Défis à la saine mesure, ces parties, que l’on pourrait comparer à ce que sont, dans la musique de jazz, des breaks se greffant sur la trame régulièrement cadencée – en termes plus classiques, parties fougueuses ou, si l’on veut, dionysiaques opposées à des parties calmes ou apolliniennes [68] ».

Dans ces deux citations, le recours au processus métaphorique est évident. Si l’on se réfère au schéma analysé par Paul Ricœur selon lequel la métaphore procède successivement par un « écart », un « emprunt » et une « substitution [69] », il existe dans ces deux cas un écart de la peinture vers le jazz, un emprunt, notamment de vocabulaire, à ce même jazz et par conséquent un mécanisme de substitution de la peinture à la musique. Cependant, plutôt que de voir dans ces métaphores un énoncé qui signifierait que la peinture de Bacon est du jazz, il conviendrait davantage de s’interroger sur ce que ces mêmes métaphores, jazzistiques, révèlent du sens que Leiris a de la modernité de la peinture de Bacon. In fine, que ressent-il dans le jazz qui l’intéresse assez pour que cela soit investi dans un autre domaine, celui de la peinture ? C’est l’effet de spontanéité comme « donnée majeure de la modernité [70] » qui interpelle l’écrivain car il crée une rupture dans l’œuvre, lui conférant ainsi un effet de « surprise [71] », indispensable à qui se veut moderne. En précisant qu’il existe soit des « parties brûlantes » qui émergent de la neutralité de l’arrière-plan de la toile, soit des « breaks » qui jaillissent d’une trame régulière, Leiris insiste surtout sur l’existence d’un élément qui tend à la rupture dans la composition. C’est de ce dernier que naît l’impression de spontanéité et de surprise.

Abordant l’usage que fait Leiris de la métaphore du jazz pour décrire la peinture de Bacon, Yannick Séité, dans Le Jazz à la lettre, qualifie cette musique de « médiateur [72] ». Il ne fait d’abord selon lui que se poser « en médiateur entre l’œuvre picturale et l’écriture poétique et critique qui s’efforce de l’atteindre [73] ». Le jazz ne serait alors qu’un outil – un « outil métaphorique [74] » – pour atteindre cet Autre qu’est la peinture et que le langage verbal ne peut saisir autrement que par le langage musical. Yannick Séité précise toutefois que certaines caractéristiques du comparant – le jazz – peuvent être identifiées dans le comparé [75] – la peinture de Bacon –, ainsi, il devient possible d’observer en quoi le jazz est bien plus qu’un médiateur entre ces deux formes de langage. Il est le modèle même de cette tension constitutive de la modernité leirisienne, qui trouve alors une incarnation dans les caractéristiques plastiques des œuvres de Bacon. Le modèle ici emprunté l’est toutefois au jazz joué durant les années 1920 et 1930 ; l’écriture leirisienne sur l’œuvre de Bacon accuse de nouveau cet effet de décalage entre la peinture commentée – contemporaine du free jazz – et le jazz pris comme modèle de modernité. C’est par exemple dans « West End Blues » (Ex. 1), de Louis Armstrong enregistré en 1928, qu’un break à la trompette introduit le morceau, créant de suite ce surgissement dans la composition.

Ex. 1

Davantage qu’une rupture ou une « trouée [76] », Leiris a recours à la métaphore du break pour insister sur l’irruption d’un élément dans la totalité de la peinture, usage qu’un des premiers grands pianistes de jazz, Jelly Roll Morton, fit par exemple au début des années 1920. Dans « Kansas City Stomp » (Ex. 2), le break qui intervient au début est employé « comme un point culminant dans [la] composition et non comme un simple “truc” sans relation avec ce qui précède ni ce qui suit [77] ».

Ex. 2

Dans l’Étude pour un portrait (Isabel Rawsthorne) peint en 1964 (Fig. 3), Bacon a recours selon Leiris à ce procédé de rupture, de « trouée », de break en somme, pour faire surgir son personnage. La composition présente en son centre Isabel Rawsthorne assise sur une chaise, légèrement orientée de trois quarts vers la droite, les jambes croisées et les mains jointes posées sur une de ses cuisses ou un genou. Vêtue d’un chemisier noir par-dessus lequel le modèle porte une veste blanche, et d’une jupe vert kaki, Isabel Rawsthorne prend en outre place dans un arrière-plan d’intérieur neutre, dont le sol se compose d’un revêtement rosé et dont les murs ne sont que de grands aplats noirs.

Fig. 3 : Francis Bacon, Étude pour un portrait (Isabel Rawsthorne), 1964, huile sur toile.

D’un point de vue plastique, il est possible d’identifier d’une part ce traitement du décor en aplats, que Leiris associe aux « parties neutres », à la « trame régulièrement cadencée [78] », in fine, à cet « ensemble cool [79] », opposé à des parties de « peinture peinturante [80] » correspondant alors aux « breaks [81] » et à ces « parties hot [82] », qui composent bien souvent les parties centrales des œuvres de Bacon où se situent les personnages. Ces derniers sont traités selon le répertoire formel de la distorsion, tel qu’il apparaît dans le traitement des membres inférieurs d’Isabel Rawsthorne, ou de la déformation, tel qu’il est possible de l’observer dans le traitement du visage du modèle, comme atteint dans ses chairs, sur lequel se détachent une touche virulente et des empâtements prononcés et sur lequel se produisent ces accidents observés précédemment. Ils sont ainsi les vecteurs d’un certain bouillonnement, de spontanéité, en même temps que d’un surgissement immédiat au sein de la toile. Inversement, la sobriété de l’arrière-plan, la touche peu apparente dans le traitement des murs et du sol en aplats et l’observation rigoureuse de la perspective linéaire, répondent à ces « orchestrations recherchées et “arrangées” [83] » des parties de jazz cool, qui ne sont pas sans évoquer selon Jean Jamin et Patrick Williams, la musique classique, que l’on pourrait associer à une certaine forme de tradition, de la même manière que Leiris identifie un fort respect de la perspective issue de l’art de la Renaissance dans les arrière-plans baconiens.

L’élément perturbateur et irrationnel parfois, car relevant de l’accident, mais pas totalement lié au hasard non plus, et créant donc une rupture dans l’ordre établi de la composition, est toutefois vecteur de dissonance, conduisant presque à l’assourdissement autant sonore que visuel et donc au sentiment d’être face à une production qui dérange les sens, en même temps qu’elle les inquiète.

Bruit et dissonance ou de l’élément moderne dans l’art

« La dissonance est le point de rupture momentané d’un équilibre harmonique. Elle introduit certes un ferment dynamique au cœur de la représentation de l’ordre classique, qu’il s’agisse d’une phrase musicale, d’un discours, d’un tableau ou du monde social. Mais elle est surtout, cela marque tout son imaginaire, source d’inquiétude sinon de dégoût […]. Elle est altération d’un système organisé, déviation à l’intérieur d’une chaîne sonore, d’une chaîne de sens [84] ».

L’élément dissonant brise la neutralité et la passivité du spectateur face à l’œuvre qu’il contemple ou qu’il écoute, car il vient bousculer l’ordre établi des choses et se transforme par conséquent en objet obsédant et inquiétant. Dans le domaine musical, il suffit, pour observer ce dérangement qu’a pu produire le jazz sur une partie du public, de parcourir les réponses apportées à André Shaeffner et André Cœuroy à leur « Enquête sur le jazz-band », menée en 1925 [85]. Citons en exemple le propos tenu par Camille Mauclair qui déclare « que le jazz-band n’est nullement pour moi autre chose qu’un vacarme trivial [86] ». Le jazz est donc parfois associé à une musique du bruit, du vacarme, voire tapageuse, qui vient indubitablement perturber le confort de l’ouïe [87]. Mais n’est-ce pas dans ce caractère perturbant qu’une œuvre, et par extension l’art, devient moderne selon Leiris ? Dans Le Ruban au cou d’Olympia, essayant de parvenir à des éléments de définition de la modernité, l’écrivain conclut que l’œuvre moderne est un « défi au bon sens, plaisanterie au goût détestable, voire attentat aux mœurs, c’est ainsi que l’œuvre authentiquement moderne apparaît, en raison de ce qu’elle a par définition de déroutant [88] ». La modernité résiderait alors selon Leiris dans la subversion, la transgression et l’« attitude » moderne appelle à rejeter l’idéalisme et à introduire ce qui est jusqu’ici rejeté et en quelque sorte frappé d’interdits par la morale et le bon goût. Dans les années 1930, selon Jean Jamin, c’est précisément le jazz qui apparaît comme le moyen le mieux adapté pour libérer les mœurs car il contient « pour ainsi dire par essence des ferments de subversion, des appels à l’émancipation, une volonté d’indépendance [89] », qui répondent aux attentes formulées par les acteurs de Documents dans les mêmes années. Michel Leiris, alors en rupture avec le surréalisme bretonnien aux côtés de Georges Bataille entre autres, est sensible à l’expression des valeurs non nobles, telles que la laideur ou la déformation, et à ce qui va à l’encontre de l’idéalisme. Cette subversion et cette transgression sonores que peuvent octroyer les morceaux d’improvisation dans la musique de jazz sont analogues à la déformation des visages des portraits de Bacon, porteurs d’une certaine laideur faciale et d’une expression du bruit à travers les sortes de cris que semblent pousser les modèles aux chairs lacérées.

Ce sentiment d’« inquiétante étrangeté » [90], qui peut être éprouvé à l’égard du jazz, semble être pleinement revendiqué par Leiris lorsqu’il livre son impression – non en musicologue, mais en amateur touché par cette musique – de l’écoute des nouveaux disques de Duke Ellington en 1930.

Ex. 3

Les airs d’un morceau tel que « The Mooche » (Ex. 3), enregistré en 1928, « confèrent un caractère d’horreur grandiose, inquiétant comme les larves qui grouillent obscurément en nous [91] », signifiant ainsi que la musique ne relève plus seulement du plaisir esthète, mais doit trouver son efficacité lorsqu’elle parvient à inquiéter, à bouleverser, à questionner et à laisser son empreinte, telle une emprise, sur l’auditeur. Les toiles de Francis Bacon sont l’accomplissement même de cette esthétique leirisienne de l’emprise, car au-delà du fait d’être des portraits de George Dyer, de Lucian Freud ou d’Isabel Rawsthorne, ce sont des compositions « qui exercent sur nous une emprise persistante [92] ».

Fig. 4 : Francis Bacon, Portrait de George Dyer regardant fixement un cordon, 1966, huile sur toile, 198 x 147,5 cm.

Fig. 5 : Francis Bacon, Double portrait de Lucian Freud et de Frank Auerbach , 1964, huile sur toile, 165 x 287 cm.

Ainsi, des toiles telles que le Portrait de George Dyer regardant fixement un cordon peint en 1966 (Fig. 4) ou le Double portrait de Lucian Freud et de Frank Auerbach réalisé en 1964 (Fig. 5), exercent sur le spectateur cette « modification positive et durable [93] » que Leiris éprouve quelques années plus tard lorsqu’il assiste à une représentation du saxophoniste Archie Shepp au théâtre de l’Atlas à Alger dans le cadre du Festival panafricain. Si une telle modification a pu se produire sur lui à l’écoute de « We Have Come Back » (Ex. 4), c’est bien en raison d’éléments inattendus qui conduisaient à la dissonance.

Ex. 4

« Ce fut une énorme improvisation collective, Ted Joans récitait un poème, il y avait des musiciens et des chanteurs de toutes les régions de l’Algérie, une sorte de happening fabuleux. Ils arrivaient à se combiner, – d’une façon malgré tout assez cacophonique, mais enfin maintenant, il faut bien le dire, on est assez accoutumé aux dissonances [94] ».

Lorsque très vite au sein du morceau, la voix de Ted Joans se joint aux percussions des musiciens algériens et touaregs invités par Archie Shepp, et lorsque quelques instants plus tard, le saxophone du musicien lui-même greffe quelques notes sur ce rythme établi, il y a en effet dissonance ou plutôt « harmonie dissonante [95] », qui marque l’ouïe de l’auditeur par le caractère obsédant de cette cacophonie. Leiris retient de cet événement musical auquel il assiste en 1969 un élément qui lui permettra de caractériser davantage encore la modernité picturale de Bacon en 1983 lorsqu’il s’interroge : « qu’est-ce, en effet, qu’une œuvre peinte qui ne possède pas la capacité d’obséder [96] » ? La perturbation visuelle induite par les distorsions auxquelles sont livrés les corps et les visages des modèles – cette dissonance à l’égard de l’équilibre anatomique réel – finit donc par obséder et inquiéter le spectateur. Toutefois, cette modernité qui confère à l’œuvre son caractère obsédant auprès du spectateur, n’existe, pour les jazzmen et les peintres, que dans cet élément dissonant, parfois situé aux frontières du rationnel, car les uns comme les autres « ignorent la beauté idéale et prônent l’apparent désordre, le recours à l’irrationnel et à la discontinuité [97] ». Parvenir à une œuvre d’art moderne selon Leiris revient par conséquent à contourner les canons du corps humain afin de traiter ce dernier selon ses difformités. Dans une toile telle qu’Étude de nu avec une figure dans un miroir (1969) (Fig. 6), le centre de la composition est habité par un nu féminin allongé, à droite duquel se reflète dans un miroir un personnage masculin assis et coiffé d’un chapeau. Le répertoire formel de la distorsion gagne le buste et les jambes de la femme, de même qu’une transgression des codes habituels de la vraisemblance intervient dans le traitement des visages.

Fig. 6 : Francis Bacon, Étude de nu avec une figure dans un miroir, 1969, huile sur toile, 198 x 147 cm.

En revanche, cette déformation est nécessaire à la composition car en l’absence de celle-ci, l’œuvre ne serait pas « cette chose vibrante de vie [98] », que sont la majorité des compositions baconiennes. Le désordre apporté par la dissonance devient alors créateur [99] et le devient d’autant plus chez Bacon que le déplacement vers le registre formel de la distorsion et de la déformation traduit cette présence humaine si vivante, cette « vérité criante [100] » de la vie et de l’homme, et peut-être pourrions-nous même dire, « la complexion de la chair vivante [101] » que Leiris éprouve durant les années 1930 à l’écoute du jazz, et que l’atteinte des chairs humaines par Bacon fait également ressentir.

Cependant, ce sentiment d’« inquiétante étrangeté [102] » que véhiculent la musique de jazz et la peinture de Bacon à travers le répertoire du bruit, de la dissonance et de la déformation est essentiellement ressenti et revêt ce caractère obsédant parce qu’il se double d’une capacité à réveiller l’autre « je », l’Autre qui est en moi. Si, à propos du jazz, Giorgio Rimondi précise qu’il « exhibe notre propre identité comme étrangère [103] », soit cet Autre qui sommeille en nous, la peinture de Bacon n’est, pour Leiris, rien d’autre que cette « roide mise au pied du mur où le spectateur se voit bousculé sans pitié [104] ». Ainsi perturbé, le spectateur se voit révéler des vérités parfois enfouies, mais qui ne sont que l’identité de son Autre endormi par la morale et la politesse de la civilisation. Les éléments bruyants, perturbants, spontanés, accidentels, dissonants et transgressifs du jazz et de la peinture réveillent en effet ces « pulsations tout à fait animales [105] » de l’homme que Leiris identifie dans le jazz joué par Duke Ellington.

Réveiller l’autre « je » : retour à l’en-deçà de l’homme

Leiris a, dès sa découverte, appréhendé le jazz « comme une chose qui venait d’ailleurs [106] », soit comme une forme d’expression musicale porteuse d’un Autre, envisagé comme lointain et étranger et incarné par l’homme de couleur. Ce rapport à l’altérité d’un ailleurs et de l’étranger qui émane du jazz relève précisément selon Denis-Constant Martin, d’une composante essentielle « dans le processus de modernisation qui transforme en profondeur la société française [107] » au début du XXe siècle. Il s’agit en effet désormais de s’interroger sur les modalités des rapports entretenus avec ces Autres que sont les étrangers et les populations noires – africaines, antillaises et noires américaines. En revanche, si Leiris évoque indéniablement cette dimension lointaine de l’Autre, la modernité du jazz, construite dans ce rapport à l’altérité, réside ailleurs et dans une proximité plus familière. L’Autre est étranger certes, mais étranger au moi, conférant ainsi ce que Jean Jamin analyse comme une forme d’« exotisme intime [108] ». Leiris explore en cela l’héritage de Diderot dont l’œuvre accorde une vive importance aux êtres marginaux – donc dissonants avec ce qui est considéré comme étant la norme sociale. Ces individus ne sont pas moins significatifs dans « l’exploration du fonctionnement social de la constitution de l’identité [109] », donc pour faire ce qu’Antoine Berman nomme « l’épreuve de l’étranger [110] », étranger qui n’est autre que le « je » chez Leiris. En effet, dans un entretien avec Michael Haggerty où il évoque son sentiment d’éprouver un Autre étranger et exotique dans le jazz [111], Leiris précise quelques phrases plus loin, qu’au fond, ce à quoi il a été le plus sensible dans le jazz, c’est « l’Autre qui n’est pas tout à fait autre, l’Autre qui apparaît chez vous [112] ». L’Autre peut apparaître dans le même et par conséquent dans le moi. Si le jazz peut réveiller cette altérité, Francis Bacon, par le truchement de ses toiles, semble lui aussi l’avoir révélée à Leiris qui, par une sorte de processus d’identification aux personnages figurés, se trouve confronté à cet Autre qui se situe indéniablement en chacun de nous. L’apport du jazz dans ce rapport d’une altérité du « je » n’est cependant pas singulier à la pensée leirisienne puisque dans les mêmes années durant lesquelles Leiris se passionne pour la peinture de Bacon, Jean-Paul Sartre signifie également que le jazz possède cette capacité à s’adresser à une autre part de nous-mêmes, en l’occurrence, à « la meilleure, à la plus sèche, à la plus libre, à celle qui ne veut ni mélodie ni ritournelle, mais l’éclat assourdissant de l’instant [113] ». C’est donc à cette forme d’authenticité de l’autre moi, évoqué sans idéalisme et dans le surgissement d’une présence immédiate, que Leiris semble avoir été sensible dans la peinture de Bacon, révélant ce que le jazz pouvait lui-même réveiller. Le commentaire de Leiris, « Francis Bacon, face et profil », se conclue sur cette problématique et sur la capacité du peintre à exprimer la réalité de l’homme, dans toute sa vérité, sans le voile de l’idéalisme, mais selon une conscience aiguë de révéler cet Autre enfoui sous les préceptes de la morale et du bon goût [114]. De nombreux portraits de Bacon, à l’instar du Portrait de George Dyer dans un miroir (Fig. 7), peint en 1968 et figurant George Dyer assis au milieu de la composition se contemplant dans un miroir, dévoilent l’usage de cet objet afin de renvoyer au personnage l’image spéculaire de son Autre – un Autre atteint dans ses chairs et décomposé, allant parfois jusqu’à la défiguration.

Fig. 7 : Francis Bacon, Portrait de George Dyer dans un miroir , 1968, huile sur toile, 198 x 147,5 cm.

Cette violence exercée à l’encontre du visage du modèle, par le simulacre de la peinture, apparaît comme la « métaphore picturale » de ce que le jazz est capable de produire selon Leiris : plonger « en nous des racines profondes et organiques [115] », faisant ainsi jaillir des profondeurs de la chair cet Autre qui sommeille en nous. C’est donc dans ce surgissement central, où la touche se fait plus virulente et où fait irruption la distorsion et le dissonant sur le visage de George Dyer, au milieu de la tranquillité et de la neutralité de l’arrière-plan, qu’affleure son Autre. Ce dernier, qui apparaît dans le miroir, n’a plus rien d’attirant et n’est pas dissimulé derrière le voile de l’idéalisme ou d’une apparence joyeuse, qui peut cependant être trompeuse. Bacon rompt ainsi avec le principe de la vraisemblance picturale réconfortante pour désormais peindre ce « dépossédé de tout paradis durable qu’est l’homme d’aujourd’hui, qui, yeux ouverts, sait se pencher lui-même [116] ». L’homme ose en effet regarder dans le miroir cet autre « je », que le jazz a quant à lui, par ses sonorités, ses morceaux d’improvisation plus agressifs, su en quelque sorte extirper à l’auditeur occidental.

Si le jazz a d’abord pu mener à l’Autre d’un ailleurs lointain, il a aussi montré sa capacité à conduire l’auditeur à un Autre plus paradoxal car familier mais tout aussi étranger au sujet car enfoui et refoulé par la civilisation. Leiris a immédiatement attribué cette force à la qualité sacrée du jazz, qui a en effet la possibilité d’amener le spectateur à la transe et à la possession. Celle-ci est une « façon de revêtir une autre personnalité [117] » et donc de faire intervenir son Autre. Par un principe analogue mais plus proche du processus d’identification avec les personnages figurés, la peinture de Bacon invite le spectateur à découvrir cet en-deçà de l’homme ou son « altérité essentielle et intime [118] ». Le peintre fait jaillir de la distorsion à laquelle il livre les corps et les visages de ses modèles, la part non noble de l’individu, cet Autre traversé par ses tourments. L’essence de l’homme réside précisément dans ce mariage entre le moi de l’apparence, le moi admis selon les normes de la morale de la civilisation, et son Autre frappé d’un interdit de s’éveiller et appréhendé comme un sujet sacré. Au sein de la sensibilité artistique de Leiris, Bacon a cependant su rendre compte de cette conjugaison entre le style classique de ses arrière-plans et le bouillonnement des parties centrales de ses toiles, si bien que son œuvre n’exprime pour Leiris rien d’autre que « ce qu’est au vrai notre condition propre [119] ».

L’ « en-deçà de l’art [120] » qu’incarne le jazz au début des années 1930, qui est alors envisagé comme le paradigme même de la modernité pour Leiris, revient à l’essence de l’art, qui consiste elle-même à exprimer l’essence de l’homme. Francis Bacon, dernier peintre aimé et admiré par l’écrivain, ponctue et accomplit pleinement cette quête de la double essence de l’art et de l’homme entreprise par Leiris dès sa découverte du jazz en ayant su trouver et convoquer des procédés plastiques novateurs qui trouvent un écho avec les éléments modernes de la musique de jazz. Afin de caractériser ce qu’il entend par modernité dans la peinture de Bacon, Leiris puise dans le jazz et ses métaphores les effets de rupture que confèrent des éléments picturaux dans les arrière-plans neutres ; les notions d’accident, de hasard et du côté « gauche » qui s’immisce dans l’ordre structuré de la composition ; de la dissonance qui, malgré son caractère déroutant et inquiétant, a une emprise durable sur le spectateur ; et l’exaltation d’un autre « je » – moins idéalisé, animé par ses instincts les plus crus et livrés à tous ses tourments –, jusqu’ici enfermé sous la morale de la civilisation. Bacon parvient alors à objectiver pour Leiris ce que symbolise la revue des Black Birds à la veille des années 1930 et qui n’a cessé d’être au « centre de [ses] préoccupations [121] » : l’essence de l’art et de l’homme. Les décalages ou les effets de retard observés entre le jazz pris comme modèle – celui des décennies 1920-1930 – et la peinture de Bacon – contemporaine du free jazz des années 1960 – se trouvent ainsi justifiés. Leiris n’a pas eu recours à la métaphore jazzistique pour signifier que la peinture de Bacon est du jazz, pour décrire une musicalité supposée dans cette peinture, mais afin d’y trouver des impressions, des ressentis et des sensibilités qu’il trouvait les plus justes pour définir une modernité artistique – ou plutôt sa propre modernité – à travers le prisme de la peinture du dernier peintre et ami élu. Le jazz a donc apporté à l’écrivain l’outil pour une approche anthropologique et essentialiste de l’art dont la meilleure transposition se situe paradoxalement dans l’œuvre la plus tardive à laquelle il a été sensible, le jazz ayant été le creuset le plus pertinent semble-t-il pour y puiser ses réflexions.

Notes

[1] Leiris, 1946, p. 160.

[2] Ibid., p. 159.

[3] Leiris, 1984, p. 34.

[4] Ibid., p. 35.

[5] Leiris, 1967, p. 27.

[6] Séité, 2010, p. 199.

[7] Nous avons conscience que d’un point de vue disciplinaire et strictement musicologique, l’emploi du terme général « jazz » pour qualifier les musiques d’orchestres de revues peut être imprécis car il s’agissait le plus souvent, à l’aube des années 1920, d’une musique pour danser plutôt qu’une musique jouée pour sa seule audition de la part du public, mais le propos que nous souhaiterions développer dans cet article nous semble pouvoir être écarté de ces débats terminologiques.

[8] Leiris, 1992a, p. 60.

[9] Ibid.

[10] Michel Leiris a adhéré au surréalisme de 1924 à février 1929.

[11] Boujut, 1994, p. 1140.

[12] Leiris, 1984, p. 35 ; Cooper, 2009, p. 157 ; Soutif, 2009, p. 55.

[13] Cooper, 2009, p. 157.

[14] Leiris, 1992b, pp. 195-196.

[15] Ibid., p. 463.

[16] Nous pouvons d’ailleurs préciser que Leiris est aussi le contemporain des premières publications dédiées au jazz. En 1926, André Schaeffner fait en effet paraître Le Jazz et en 1935, paraît le premier numéro de Jazz Hot, revue dirigée par Hugues Panassié.

[17] Séité, 2010, p. 217.

[18] Cf. Bataille, 1929, p. 215 ; Fray, 1929, p. 226 ; Fray, 1930, p. 370 ; Rivière, 1929, p. 226 ; Rivière, 1930, p. 309 ; Schaeffner, 1929, p. 223 ; Schaeffner, 1930, p. 372.

[19] Foucault, 1994, p. 568.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Béthune, 2008, p. 13.

[23] Leiris, 1984, p. 35.

[24] Leiris, 1929a, p. 221.

[25] Damisch, 2009, p. 23.

[26] Leiris, 1929a, p. 221.

[27] Ibid.

[28] Ibid., p. 222.

[29] Jamin et Williams, 2001a, p. 20.

[30] Ricœur, 1975, p. 34.

[31] Ibid., p. 30-31.

[32] Ibid., p. 34.

[33] Jamin, 2015, p. 85.

[34] Leiris, 1929b, p. 170.

[35] Ibid.

[36] Leiris, 1929a, p. 222.

[37] Turquety, 2012, p. [5].

[38] Mouëllic, 2000, p. 37.

[39] Leiris, 1966, p. 133.

[40] Leiris, 2011, pp. 519-543.

[41] Leiris, 1981a, pp. 226-227.

[42] Leiris, 1992c, p. 22.

[43] Leiris, 1996, p. 887.

[44] Leiris, 2011, p. 488.

[45] Ibid.

[46] Leiris, 1981b, p. 37.

[47] Jamin et Williams, 2001b, p. 314.

[48] Jamin, 2015, p. 84.

[49] Leiris, 1992d, p. 11.

[50] Cooper, 2009, p. 157.

[51] Jamin et Williams, 2001b, p. 318.

[52] Williams, 2005, p. 420.

[53] Mouëllic, 2000, p. 75.

[54] Williams, 2005, p. 420.

[55] Bacon, 2013, p. 66.

[56] Mouëllic, 2000, p. 41.

[57] Leiris, 1981b, p. 37.

[58] Leiris, 2011, p. 536.

[59] Ibid.

[60] Ibid.

[61] Leiris, 2011, p. 507.

[62] Ibid.

[63] Sylvester, 2006, p. 13.

[64] Mouëlic, 2000, p. 41.

[65] Ibid.

[66] Nous renvoyons ici à une note de Yannick Séité (Séité, 2010, p. 19) précisant l’inexactitude de l’emploi du terme « cool » à opposer à « hot ». En effet, le premier adjectif renvoie à un jazz qui naît à la fin des années 1940 (Jamin et Williams, 2001b, p. 311), alors qu’il faudrait employer l’adjectif « straight » pour s’opposer au jazz cool.

[67] Leiris, 1992b, p. 744.

[68] Leiris, 2011, p. 528.

[69] Ricœur, 1975, pp. 30-32.

[70] Mouëllic, 2000, p. 71.

[71] Leiris, 1981c, n. p.

[72] Séité, 2010, p. 19.

[73] Ibid.

[74] Séité, 1999, repris dans Jamin, 2006, p. 200.

[75] Séité, 2010, pp. 19-20.

[76] Jamin et Williams, 2001b, p. 307.

[77] Schuller, 1997, p. 156.

[78] Leiris, 2011, p. 528.

[79] Leiris, 1992b, p. 744.

[80] Leiris, 2011, p. 530.

[81] Leiris, 2011, p. 528.

[82] Leiris, 1992b, p. 744.

[83] Jamin et Williams, 2001b, p. 311.

[84] Jacot Grapa, 1997, p. 164.

[85] Schaeffner et Cœuroy, 8 mai-1er juillet 1925, repris partiellement dans Martin et Roueff, 2002, pp. 182-204.

[86] Mauclair, 1925, repris dans Martin et Roueff, 2002, p. 191.

[87] Béthune, 2008, p. 115 et p. 126.

[88] Leiris, 1981a, p. 242.

[89] Jamin, 2001, p. 286.

[90] Béthune, 2008, p. 127.

[91] Leiris, 1930, p. 48.

[92] Leiris, 2011, p. 522.

[93] Leiris, 1992b, pp. 636-637.

[94] Leiris, 1984, p. 36.

[95] Jacot Grapa, 1997, p. 105.

[96] Leiris, 2011, p. 521.

[97] Mouëllic, 2000, p. 73.

[98] Leiris, 2011, p. 537.

[99] Mouëllic, 2000, p. 59.

[100] Leiris, 1974.

[101] Leiris, 1992a, p. 60.

[102] Béthune, 2008, p. 127.

[103] Rimondi, 2006, p. 155, repris dans Béthune, 2008, p. 127.

[104] Leiris, 2011, p. 523.

[105] Leiris, 1930, p. 48.

[106] Leiris, 1984, p. 35.

[107] Martin et Roueff, 2002, p. 11.

[108] Jamin et Séité, 2006, p. 7.

[109] Jacot Grapa, 1997, p. 137.

[110] Berman, 1984, repris dans Jacot Grapa, 1997, p. 137.

[111] Leiris, 1984, p. 35.

[112] Ibid.

[113] Sartre, 1970, p. 681, repris dans Jamin et Séité, 2006, p. 7.

[114] Leiris, 2011, pp. 542-543.

[115] Leiris, 1929a, p. 222.

[116] Leiris, 2011, p. 543.

[117] Leiris, 1967, p. 27.

[118] Augé, 1992, p. 29.

[119] Leiris, 2011, p. 543.

[120] Leiris, 1929a, p. 222.

[121] Leiris, 1992b, p. 195.

Auteur(s) - Autrice(s)

Camille Talpin est actuellement doctorante contractuelle en Histoire de l’art contemporain à l’Université de Bourgogne (Dijon), rattachée au Centre Georges Chevrier UMR 7366. Sa thèse, dirigée par Bertrand Tillier et co-encadrée par Valérie Dupont, porte sur les rapports entretenus par Michel Leiris avec l’art et les artistes de son temps et s’interroge sur la singularité de la sensibilité artistique de cet écrivain. Camille Talpin est par ailleurs titulaire d’une Licence en Histoire de l’art et Archéologie et d’un Master Cultures et Sociétés, XVIe-XXIe siècles, obtenus à l’Université de Bourgogne.

Mémoires de recherche :

Musée, mémoire(s) et récit(s) : l’exemple du Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or), mémoire de Master 1 en Histoire de l’art contemporain, sous la direction de Valérie Dupont, Maître de conférences en histoire de l’art contemporain, Dijon, Université de Bourgogne, juin 2012.

Michel Leiris et l’art de son temps (1922-1990), mémoire de Master 2 Cultures et sociétés, XVIe-XXIe siècles – Histoire des arts, création et diffusion culturelle, sous la direction de Valérie Dupont, Maître de conférences en histoire de l’art contemporain, Dijon, Université de Bourgogne, juin 2013.

Publications :

« Michel Leiris et les artistes de son temps : de la magie dans l’art à la magie de l’art », in Le Désenchantement de l’art, Vol. 3, La Magie de l’art (à paraître).

« Michel Leiris et la figure de l’Autre dans l’œuvre d’art : du dissemblable au semblable », Histoire de l’art, n° 75, 2015, p. 123-136.

Communications :

« Michel Leiris et les artistes de son temps : de la magie dans l’art à la magie de l’art », Le Désenchantement de l’art, 3e cycle, La Magie de l’art, Journée d’études, Dijon, Université de Bourgogne, Centre Georges Chevrier UMR 7366, 23 mai 2014 <http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/13_14/14_05_23.html>.

« Michel Leiris en ses réseaux : une voie vers la singularisation de son écriture sur l’art ? », Colloque pluridisciplinaire et national de doctorants, Penser les réseaux en SHS, Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, MSHA, 15-16 avril 2015

http://www.asso-replic.fr/presentations-des-communications/

Bibliographie

Augé, Marc, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Éditions du Seuil, 1992.

Bacon, Francis (trad. Michel Leiris), Entretiens, entretiens avec David Sylvester, Paris, Flammarion, 2013.

Bataille, Georges, « Black Birds », Documents, n° 4, 1929, p. 215.

Béthune, Christian, Le Jazz et l’Occident, Paris, Klincksieck, 2008.

Boujut, Michel, « Surréalisme », in Philippe Carles, André Clergeat, Jean-Louis Comolli (dir.), Dictionnaire du jazz, Paris, Robert Laffont, 1994, p. 1140.

Cooper, Harry, « Quand les lignes se croisent : la peinture et le jazz entre 1925 et 1943 », in D. Soutif (dir.), Le Siècle du jazz. Art, cinéma, musique et photographie de Picasso à Basquiat, cat. exp., Rovereto, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, du 15 novembre 2008 au 15 février 2009 ; Paris, Musée du Quai Branly, du 17 mars au 28 juin 2009 ; Barcelone, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, du 21 juillet au 18 octobre 2009, Paris, Musée du Quai Branly, 2009, pp. 157-169.

Damisch, Hubert, « Le jazz, en noir et blanc et de toutes les couleurs », in D. Soutif (dir.), Le Siècle du jazz. Art, cinéma, musique et photographie de Picasso à Basquiat, cat. exp., Rovereto, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, du 15 novembre 2008 au 15 février 2009 ; Paris, Musée du Quai Branly, du 17 mars au 28 juin 2009 ; Barcelone, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, du 21 juillet au 18 octobre 2009, Paris, Musée du Quai Branly, 2009, pp. 21-29.

Foucault, Michel, « Qu’est-ce que les Lumières ? », in Michel Foucault, Daniel Defert, François Ewald (éd.), Dits et écrits, Tome IV, 1980-1988, Paris, Éditions Gallimard, 1994 [1984], pp. 562-578.

Fray, Jacques, « Rouleaux », Documents, n° 4, 1929, p. 226.

Fray, Jacques, « Duke Ellington », Documents, n° 6, 1930, pp. 370-371.

Jacot Grapa, Caroline, L’Homme dissonant au dix-huitième siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 1997.

Jamin, Jean, « Au-delà du Vieux Carré » [en ligne], L’Homme, n° 158-159, avril-septembre 2001, pp. 285-300, <http://lhomme.revues.org/114>, consulté le 17/12/2014.

Jamin Jean et Williams, Patrick, « Présentation » [en ligne], L’Homme, n° 158-159, avril-septembre 2001a, pp. 7-28, <http://lhomme.revues.org/135>, , consulté le 17/12/2014.

Jamin, Jean et Williams, Patrick, « Glossaire et index des musiciens de jazz » [en ligne], L’Homme, n° 158-159, avril-septembre 2001b, pp. 301-338, <http://lhomme.revues.org/115>, consulté le 17/12/2014.

Jamin, Jean (présenté par), « Hot music », lettre inédite de Michel Leiris à André Schaeffner (8 mars 1935), L’Homme, n° 1, 2006, pp. 199-205.

Jamin, Jean et Séité, Yannick, « Anthropologie d’un tube des Années folles » [en ligne], Gradhiva, n° 4, 2006, pp. 5-33, <http://gradhiva.revues.org/566>, consulté le 14/12/2014.

Jamin, Jean, « Jazz », in A. de La Beaumelle, M.-L. Bernadac, D. Hollier (dir.), Leiris & Co., cat. exp., Metz, Centre Pompidou-Metz, du 3 avril au 14 septembre 2015, Paris, Gallimard ; Metz, Centre Pompidou-Metz, 2015, pp. 84-85.

Leiris, Michel, « Civilisation », Documents, n° 4, 1929a, pp. 221-222.

Leiris, Michel, « Métaphore », Documents, n° 3, 1929b, p. 170.

Leiris, Michel, « Disques nouveaux », Documents, n° 1, 1930, p. 48.

Leiris, Michel, L’Âge d’homme, Paris, Éditions Gallimard, 1946 [1939].

Leiris, Michel, La Règle du jeu, Tome III, Fibrilles, Paris, Éditions Gallimard, 1966.

Leiris, Michel, « Les arts d’Afrique noire », entretien avec Pierre Daix, Les Lettres françaises, n° 1191, 12 juillet 1967, pp. 27-28.

Leiris, Michel, Francis Bacon ou la vérité crainte, Montpellier, Fata Morgana, 1974.

Leiris, Michel, Le Ruban au cou d’Olympia, Paris, Éditions Gallimard, 1981a.

Leiris, Michel, Miroir de la tauromachie, Montpellier, Fata Morgana, 1981b [1938].

Leiris, Michel, « Réalisme et modernité », manuscrit de travail pour Le Ruban au cou d’Olympia, 1 cahier manuscrit autographe, 46 ff., [1981c], Paris, Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Fonds Leiris, LRS Ms 103.

Leiris, Michel, « L’Autre qui apparaît chez vous », entretien avec Michael Haggerty, Jazz Magazine, n° 325, janvier 1984, pp. 34-36.

Leiris, Michel, « Paris-Minuit », Magazine littéraire, n° 302, septembre 1992a [1926], pp. 60-61.

Leiris, Michel, Journal. 1922-1989, Paris, Éditions Gallimard, 1992b.

Leiris, Michel, « Saints noirs », in Brisées, Paris, Éditions Gallimard, 1992c [1930], pp. 21-25.

Leiris, Michel, C’est-à-dire, entretien avec Jean Jamin et Sally Price, Paris, Éditions Jean-Michel Place, 1992d [1988].

Leiris, Michel, Miroir de l’Afrique, Paris, Éditions Gallimard, 1996.

Leiris, Michel, « Francis Bacon aujourd’hui », in Michel Leiris, Pierre Vilar, Écrits sur l’art, Paris, CNRS Éditions, 2011 [1971], pp. 488-499.

Leiris, Michel, « Le grand jeu de Francis Bacon », in Michel Leiris, Pierre Vilar, Écrits sur l’art, Paris, CNRS Éditions, 2011 [1977], pp. 506-510.

Leiris, Michel, « Francis Bacon, face et profil », in Michel Leiris, Pierre Vilar, Écrits sur l’art, Paris, CNRS Éditions, 2011 [1983], pp. 519-543.

Malson, Lucien et Bellest, Christian, Le Jazz, Paris, Presses Universitaires de France, 2007.

Marmande, Francis, « Pour Michel Leiris, « Le jazz fut un signe de ralliement, un étendard orgiaque" », Le Monde, n° 21 840, dimanche 5-lundi 6 avril 2015, p. 16.

Martin, Denis-Constant et Roueff, Olivier, La France du jazz. Musique, modernité et identité dans la première moitié du XXe siècle, Marseille, Éditions Parenthèses, 2002.

Mouëllic, Gilles, Le Jazz. Une esthétique du XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000.

Ricœur Paul, La Métaphore vive, Paris, Éditions du Seuil, 1975.

Rivière, Georges-Henri, « Disques », Documents, n° 4, 1929, p. 226.

Rivière, Georges-Henri, « Eddie South and his Albamians », Documents, n° 5, 1930, p. 309.

Schaeffner, André, « Les "Lew Leslie’s Black Birds" au Moulin Rouge », Documents, n° 4, 1929, p. 223.

Schaeffner, André, « Eddie South et ses chanteurs », Documents, n° 6, 1930, p. 372.

Schuller, Gunther (trad. Danièle Ouzilou), L’histoire du jazz. 1. Le premier jazz des origines à 1930, Marseille, Éditions Parenthèses ; Paris, Presses Universitaires de France, 1997 [1968].

Séité, Yannick, Le Jazz à la lettre, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.

Soutif, Daniel, « Harlem-Paris et retour. Le Jazz Age de l’Amérique à l’Europe », in D. Soutif (dir.), Le Siècle du jazz. Art, cinéma, musique et photographie de Picasso à Basquiat, cat. exp., Rovereto, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, du 15 novembre 2008 au 15 février 2009 ; Paris, Musée du Quai Branly, du 17 mars au 28 juin 2009 ; Barcelone, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, du 21 juillet au 18 octobre 2009, Paris, Musée du Quai Branly, 2009, pp. 53-78.

Sylverster, David (trad. Jean Frémon), Francis Bacon à nouveau, Marseille, André Dimanche éditeur, 2006.

Turquety, Diane, « Penser la musique, écouter les images. Lectures de Cahiers d’art, Jazz et Documents sur le jazz et le cinéma américains » [en ligne], Cahiers de l’École du Louvre, n° 1, septembre 2012, n. p. <http://www.ecoledulouvre.fr/cahiers-de-l-ecole-du-louvre/numero1septembre2012/Turquety.pdf>, consulté le 17/12/2014.

Turquety, Diane, « Le jazz, ferveur de toujours », Le Magazine littéraire, n° 554, avril 2015, pp. 88-89.

Williams, Patrick, « Le déni d’Adorno » [en ligne], L’Homme, n° 3, 2005, pp. 419-425 <http://lhomme.revues.org/2010>, consulté le 17/12/2014.

Camille Talpin : « Michel Leiris ou du jazz dans la peinture de Francis Bacon : d’une modernité à une autre » , in Epistrophy - Jazz et Modernité / Jazz and Modernity.01, 2015 - ISSN : 2431-1235 - URL : https://www.epistrophy.fr/michel-leiris-ou-du-jazz-dans-la.html // Mise en ligne le 20 juillet 2015 - Consulté le 16 avril 2024.