Pour citer l'article

|

Résumé

|

Sommaire

|

Texte intégral

|

Notes

|

Mots-clés

|

Auteur(s) - Autrice(s)

|

Bibliographie

|

Pour citer l'article

|

Résumé

|

Sommaire

|

Texte intégral

|

Notes

|

Mots-clés

|

Auteur(s) - Autrice(s)

|

Bibliographie

|

Pour citer l'article

Université Rennes 2, Équipe d’accueil Arts : pratiques et poétiques (EA 3208)

« Keeping right on with that nacheral sweet jazzing of life » Jazz et présence noire dans Banjo, roman de Claude McKay (1929)

« Keeping right on with that nacheral sweet jazzing of life » Jazz and black presence in Banjo, a Claude McKay’s novel (1929)

Emmanuel Parent

Résumé

Les sources écrites concernant les débuts de l’histoire du jazz en France documentent principalement une forme spectaculaire et commerciale, reçue par l’élite lettrée parisienne. Cette réception tend à s’imposer dans la France des années folles et à saturer les significations possibles du terme « jazz-band ». Banjo, roman de 1929 de Claude McKay, écrivain jamaïcain associé à la Renaissance de Harlem, propose une vision différente, basée sur le quotidien vécu de la population noire marginale de Marseille au milieu des années 1920. Retraçant la place de la musique dans le roman, cet article entend démontrer que le jazz est également à cette époque le véhicule d’une identité noire internationale et diasporique qui se construit en opposition consciente aux valeurs dominantes de la société occidentale, et non pas uniquement en faire-valoir de ses préjugés raciaux primitivistes.

Written sources on the early manifestations of jazz in France traditionally document it as a music-hall, commercial form, through the lens of the literate Parisian elite. During the roaring twenties, the French perception of jazz was informed by this primitivist reception. Banjo, a 1929 novel by Claude McKay, the Jamaican writer associated with the Harlem Renaissance, proposes a rather different vision of the meaning of jazz, based on the everyday life of the Marseille-based Black vagabond community in the mid-twenties. Tracking the importance of music in the economy of the novel, this paper aims to demonstrate that jazz was from its beginning a powerful tool to construct an international diasporic Black identity, consciously opposed to Western society’s mainstream values, and not only a foil to European primitivist racial stereotypes.

Texte intégral

« Dry land will nevah be my land.Gimme a wet wide open land for mine. »

Claude McKay, Banjo, 1929

En 1918, le jazz arrive en France dans le contexte de la Première Guerre mondiale, pour ne plus en repartir. Le jazz arrive, et il est l’expression d’une forme de mondialisation, particulièrement brutale et meurtrière. Non tant pas celle de la guerre mondiale qui a affrété les bateaux ayant effectivement amené à Brest, Saint-Nazaire et Nantes le 369e bataillon d’infanterie, les désormais fameux « Harlem Hellfighters » emmenés par James Reese Europe, mais une mondialisation plus ancienne : le point d’aboutissement du commerce triangulaire. Après être parties de ports des côtes atlantiques de l’Europe comme Bordeaux, Liverpool ou Nantes, les expéditions négrières ont traversé l’Atlantique pour déporter 12 millions d’Africains vers le Nouveau Monde [1]. Et en cette année 1918, le « jazz » résonnait sur les cours pavées des villes de France, comme une ultime étape des déplacements culturels et humains mis en œuvre par la conquête des Amériques par l’Europe et son expansion impérialiste. Mais quel jazz déferle alors aux oreilles des contemporains ? Le ragtime de James Reese Europe ? Le jazz symphonique de Paul Whiteman ? Les sons du charleston de La Revue Nègre ? En ces années folles, même si la présence noire est perçue par les oreilles européennes lettrées découvrant la « Novelty Music », le jazz n’est pas explicitement ou exclusivement associé à la culture des Noirs Américains. Comme l’ont montré les travaux d’Olivier Roueff, les années 1920 sont le théâtre d’une sédimentation progressive de la signification du terme « jazz-band » qui recouvre différentes acceptions, entre authenticité ethnoraciale noire et sublimation virtuose des orchestres blancs de music-hall. Le jazz vient en réalité renouveler une perception déjà existante chez le public français d’une esthétique américaine et noire apparue au début du siècle avec des spectacles de danse comme le cake-walk et « l’avènement du rythme (afro-)américain pulsé [2] ». Mais le contexte de la Première Guerre mondiale et l’avènement de la puissance américaine en complexifie la réception. Cette nouvelle musique suscite une ambivalence entre le modernisme de son format orchestral « avec son rythme citadin et son invasion par la machine » et une « primitivité africaine, avec ses anciens esclaves états-uniens retrouvant leurs racines africaines lorsqu’ils dansent et font de la musique [3] ».

Comme le suggère Olivier Roueff dans son important travail de restitution des prescriptions esthétiques des intermédiaires du jazz tout au long du XXe siècle, il est souvent « malaisé de restituer les formes d’expérience liées à des dispositifs d’appréciation du passé [4] ». Cela est d’autant plus vrai dans le cadre d’une culture populaire où l’accès à la production de traces écrites est particulièrement inégalitaire. Les sources qui nous parlent de la pratique du jazz en France dans les années 1920 sont principalement médiatisées par leur forme spectaculaire, commerciale d’une part, et sa réception lettrée d’autre part : comptes rendus de spectacles, débats intellectuels et académiques. Le « jazz » qu’il est possible de reconstruire 100 ans plus tard est un spectacle joué à Paris et commenté par des intellectuels blancs. En dépit de sa manière exemplaire de tisser le Même et l’Autre, le jazz n’a pas véritablement fait l’objet d’une véritable investigation ethnographique dans les premières années de son existence qui nous renseignerait sur la réalité vécue du jazz-band du point de vue de ses créateurs [5]. Même si des ethnographes professionnels s’y sont rapidement intéressés, l’école française d’ethnologie, celle de Leiris, Schaeffner, Métraux et Rivière, ne devait pas pousser plus loin l’étude d’une musique qui avait pourtant constitué pour la majorité d’entre eux l’occasion d’une première rencontre avec l’altérité :

« Que la découverte du jazz en France ait pu jouer le rôle d’un catalyseur dans la formation d’ethnologues de l’entre-deux-guerres, et, pour une part, inspirer leurs premières recherches de terrain, premiers écrits et réflexions muséologiques, cela donc, de l’avis même des intéressés et au regard des sensibilités qu’ils ont exprimées depuis, n’est pas douteux. Ce n’est pas, pour autant, qu’ils en firent un objet d’étude et décidèrent d’aller enquêter sur place, sur ses conditions de production et d’exécution [6]. »

Il faudra attendre 1963 et la parution de Blues People, le livre manifeste de LeRoi Jones, pour se faire une idée de ce que pourrait être un point de vue émique sur le jazz comme fait social total, comme outil de compréhension anthropologique de la culture noire américaine. Il est pourtant une source de premier plan qui n’a jusqu’à présent attiré que l’intérêt périphérique des jazz studies. À la fin de la décennie paraît à New York chez l’éditeur Harper un roman semi-autobiographique d’un auteur jamaïcain associé à la Renaissance de Harlem : Banjo, de Claude McKay [7]. Sous-titré de façon étrange « A Novel without a plot », ce roman sans intrigue est une succession de saynètes ethnographiques qui suit la vie d’une bande de vagabonds sur les quais de Marseille au milieu des années 1920. Banjo s’inscrit de fait dans une constellation d’ouvrages qui décrivent la vie pittoresque de la cité phocéenne de l’entre-deux guerres et son quartier réservé : la Fosse [8]. Mais sa particularité est sa focalisation sur une composante ethnique du grand port cosmopolite : la population noire.

Ethnographie marseillaise

Alors que la présence noire en France à cette époque est surtout documentée dans son aspect élitaire et parisien (l’élite new-yorkaise de la Renaissance de Harlem fréquentant salons et hauts lieux parisiens), le roman de McKay nous rappelle que le déplacement massif de populations issues des colonies et de l’Outre-Mer à l’occasion de la Grande Guerre a durablement installé une présence noire en France et pas uniquement dans la capitale [9]. Le port de Marseille, la « porte de service de l’Europe » comme l’appelle McKay, est le lieu d’une concentration de travailleurs noirs liés à la marine marchande : marins, cuisiniers, dockers… Comme l’affirme Sylvain Pattieu dans une étude historique sur le milieu des souteneurs noirs à Marseille au début des années 1920 :

« Cette population de navigateurs noirs est bien différente de la diaspora noire en exil à Paris, petit noyau d’intellectuels et d’employés européanisés en quête d’une identité politique et culturelle. Étudier les navigateurs noirs [de Marseille] présente donc l’intérêt d’aborder l’histoire des populations noires à partir des milieux populaires, moins analysés, qui en constituent pourtant, à partir de la Grande Guerre, la part la plus importante. […] Changer d’échelle et de focale, en étudiant Marseille et non Paris, des marins passés de la navigation au proxénétisme et non des étudiants, artistes ou intellectuels, c’est travailler sur une population que nous considérons comme noire, mais qui se situe dans un contexte social très différent. Ce faisant nous nous intéressons à un groupe social éloigné de la culture légitime, marginal par rapport à la norme sociale mais très intégré dans le milieu populaire localisé du port et des marins [10]. »

Le roman ethnographique de Claude McKay raconte donc les aventures oisives d’une joyeuse bande emmenée par le charismatique Lincoln Agrippa Daily dit Banjo. Il faut mentionner le caractère international de ce regroupement et la diversité de leurs profils socio-ethniques : Banjo est un Noir du Sud, né dans l’Alabama, Taloufa est Nigérian, Dengel est Sénégalais, Bugsy et Malty viennent tous deux des Antilles anglophones. Ray, l’intellectuel et écrivain, alter ego de McKay lui-même, est Haïtien. Quant à Goosey, il campe la figure du Noir éduqué du Nord des USA, à la peau plus claire que tous les autres. Tous ont à un moment fait profession de marin et sont parfois employés comme dockers sur le port lorsque toutes les autres options de subsistance se sont taries. Tous sont issus du brassage de population induit par la Première Guerre mondiale. Tous sont reliés pas une même condition raciale et par la pratique de l’anglais. Leur regroupement reflète une version prolétaire du panafricanisme alors en cours de constitution à l’époque à un niveau intellectuel (Du Bois) et politique (Garvey) [11]. Tous sont unis par une même philosophie bohémienne de la vie facile faite de mendicité, de combines et de solidarité raciale. Tous formulent et débattent d’idées politiques qui épousent un large spectre allant du mouvement du retour en Afrique porté par Marcus Garvey et l’UNIA, à une position assimilationniste de « progrès pour la race » telle que défendue par la presse noire américaine comme le Chicago Defender ou le Amsterdam News. Tous, enfin, suivent Banjo dans son désir de monter un orchestre de jazz afin de faire bouger le port (« Shake that thing ») au son de ce que nous appellerons provisoirement la musique noire.

Plusieurs travaux ont déjà été consacrés à ce roman singulier. Michel Fabre [12] et surtout Brent Hayes Edwards ont bien analysé l’originalité du positionnement de Claude McKay, qui tire parti d’un séjour prolongé à Marseille parmi les Noirs de la Fosse lors de l’été 1926 pour écrire son livre [13]. Une carte postale mettant en scène un groupe de dix hommes attablés devant un café en France, dont l’un tient une guitare, semble être le seul souvenir matériel du groupe ayant inspiré McKay [14]. Du point de vue de l’histoire de la littérature, la dimension nodale de cette œuvre dans le développement du mouvement de la Négritude n’est plus à démontrer. Ce livre va s’avérer, après The New Negro d’Alain Locke en 1925, le texte le plus déterminant dans la prise de conscience par Césaire, Senghor et Damas de l’existence d’une littérature noire autonome et d’une commune identité raciale, par-delà les barrières nationales [15]. Du point de vue de l’historiographie du jazz, deux types de données peuvent être extraites du livre : la reformulation d’idées publiquement accessibles à l’époque sur la signification culturelle du jazz-band par Claude McKay, intellectuel noir en diaspora ; et des informations de type ethnographique sur la pratique du jazz par la minorité noire de France issue des milieux populaires. Pour cette minorité, comme nous le révèle McKay, le jazz prend sens non comme valeur d’échange mais comme valeur d’usage, comme un rituel permettant d’affirmer une identité de groupe précaire mais en cours de formation et réactif à des événements historiques sur une échelle bien plus vaste que le vieux port de Marseille.

Un roman primitiviste ?

C’est dans le cinquième chapitre du roman que la dimension musicale de la vie des gars du port fait véritablement son apparition. Un Sénégalais ayant fait fortune en Amérique après la guerre est revenu s’installer à Marseille, où il a ouvert un « Café Africain » dont il est propriétaire. Le café est le lieu de débats politiques réguliers, car le patron a vu du pays, et connaît la domination occidentale sous différents aspects : règle coloniale et indigénat en Afrique de l’ouest, ségrégation aux USA et racisme du quotidien en France métropolitaine. Il distribue d’ailleurs dans son établissement la presse noire radicale en plein essor à l’époque, comme le journal francophone La Race Nègre ou celui de Marcus Garvey, anglophone, Negro World [16]. C’est là que se réunissent les gars du port lorsque l’occasion est donnée à Banjo de jouer avec un orchestre « pour apprendre à la Fosse comment on danse correctement » :

« Et voilà qu’un après-midi, il entra en plein dans son rêve. Un cargo était arrivé à quai, dont l’équipage de couleur savait jouer de la musique. Quatre gars – avec un banjo, un ukulele, une mandoline, une guitare et un cornet à piston. Ce soir-là, Banjo et Malty, fous d’enthousiasme, portèrent littéralement le petit orchestre jusqu’au vieux port. Ils jouèrent quelques airs entraînants à la mode mais les Sénégalais réclamèrent “Shake that thing” en criant à tue-tête. Banjo se mit donc à égrainer les notes de ce morceau et les gars du bateau les apprirent bien vite. Alors Banjo se lança et se mit à jouer à sa manière, folle et merveilleuse à la fois [17]. »

Le morceau « Shake that thing », véritable tube de l’année 1925 aux États-Unis, fut composé par le banjoïste Papa Charlie Jackson [18] et repris notamment dans une version lente et langoureuse par la chanteuse de blues Ethel Waters la même année. Si la version de Waters fait bien ressentir le double entendre grivois du texte blues (« I’m tired of telling the young folks how to shake that thing ! »), la version de Papa Charlie Jackson, qui s’accompagne seul au banjo, traduit une conception déjà survoltée du swing qui sera un élément central dans la définition musicologique du jazz hot à la fin de la décennie [19].

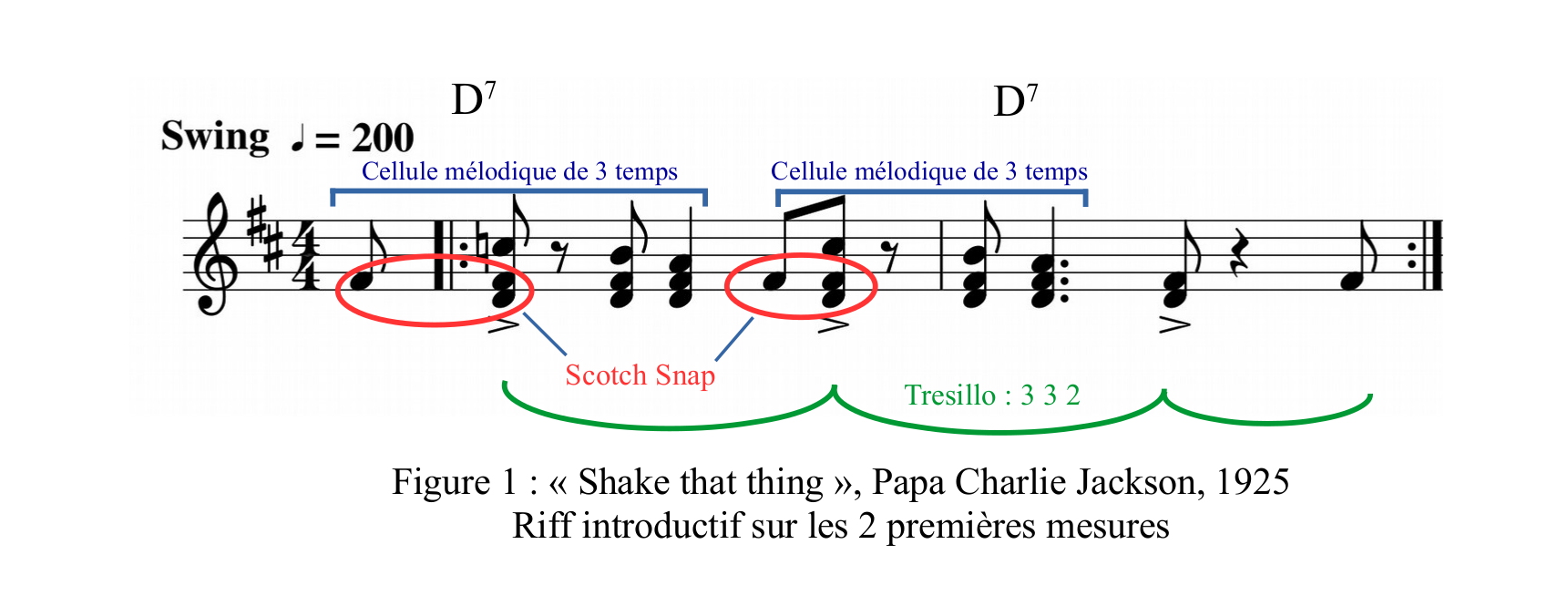

Le motif initial de ce blues en Ré Majeur repose sur la répétition d’un riff syncopé composé de 2 fois 2 attaques sur le modèle « brève-longue », ce qui n’est pas sans rappeler les analyses du musicologue Philip Tagg sur le « scotch snap [20] ». Ce motif de 4 notes dont une seule porte un accent rythmique, se déroule sur une durée de 6 croches (3 temps) et se répète deux fois sur une métrique à 4 temps. Mécaniquement, l’incommensurabilité de ce riff à 3 temps sur une mesure à 4 temps produit un décalage dans l’accentuation : sur le temps 1 (temps fort) et sur le temps 4 (temps faible [21]). Si on regarde maintenant les accentuations à l’échelle de la période de deux mesures, ils tombent sur les temps 1, 4 et 7, et dessinent la figure classique du tresillo (332), pattern asymétrique extrêmement répandu dans la Caraïbe et dans le jazz des origines [22], mais également la marque de fabrique des musiques de la Nouvelle-Orléans depuis au moins 150 ans, des chansons créoles du XIXe siècle au bounce rap du début XXIe (une ville dont est originaire Papa Charlie Jackson). Cette organisation rythmique produit, grâce à une grande économie de moyen, une contramétricité irrégulière génératrice d’un profond sentiment pulsé, qui porte la marque du génie rythmique africain-américain [23].

Le caractère entêtant de ce refrain agit comme un véritable leitmotiv tout au long du chapitre, capable de relancer la troupe au gré et malgré les incidents de la soirée, dont le meurtre d’une tenancière d’une maison close sous leurs yeux, témoin de la violence quotidienne de la Fosse dans les années 1920 [24]. L’association de la danse des corps noirs et du rythme est l’une des principales voies d’accès au jazz pour les commentateurs européens de l’époque, depuis les rythmes dit « épileptiques » du cake-walk qui avaient saisi les spectateurs parisiens dès les années 1900 [25]. McKay ne se prive pas d’épancher sa prose lyrique sur ces avenues primitivistes. Témoin la conclusion de ce cinquième chapitre, qui ne manque pas de heurter une sensibilité contemporaine anti-raciste :

« Secouez-moi ça, au rythme de la puissante musique de la vie, jouée pour la ronde primitive de la vie. Rythmes brusques de la chair sombre de la vie. Flux vigoureux des courants profonds que l’on force à entrer dans des canaux sans profondeur. Jouez-moi ça. L’un des mille mouvements de la vie qui coulent éternellement. Secouez-moi ça. Comme un défi lancé à l’ombre de la mort. […] Jazz de la jungle, ondulations de l’Orient, pas mesurés de la civilisation. Secouez-moi ça ! Douce danse de la joie primitive, plaisirs pervers, prostitution des manières, variations multicolores du rythme, sauvage, barbare, raffiné – rythme éternel du mystère, de la magie, de la splendeur – danse divine de la vie… Oh shake that thing ! [26] »

Dans la littérature académique spécialisée, le roman de Claude McKay est régulièrement cité lorsqu’il s’agit d’incriminer le primitivisme de la Renaissance de Harlem [27]. On a beaucoup dénoncé le cliché opposant la civilisation décadente de l’Occident à la pureté pré-moderne de l’Afrique éternelle, un cliché sur lequel McKay semble parfois fonder ses descriptions. L’un des points d’achoppement de la critique est le titre même du récit, « Banjo », qui renvoie immanquablement à l’esclavage et à la figure du bon Noir dépeint dans les spectacles de minstrel. Banjo ne renoncerait pas aux stéréotypes raciaux les plus crasses, rendant impossible toute prise de conscience libératrice des masses noires. À ce titre, McKay ne ferait que reformuler les idées publiquement disponibles à son époque, en France comme aux États-Unis. Il reconduirait à sa manière l’essentialisme idéologique soutenant la hiérarchie raciale.

Toutefois, une lecture attentive permet de se rendre compte que, plutôt que d’être victimes des stéréotypes, les personnages du roman se saisissent de l’image que la société française et occidentale d’après-guerre leur renvoie et la réfléchissent consciemment. Témoin cet échange éloquent sur la question de l’héritage raciste des spectacles des blackface minstrels entre Banjo et son ami Goosey, qui tient dans le roman la position du nationaliste noir progressiste :

« — Le banjo c’est l’esclavage. C’était l’instrument des négriers. Le banjo c’est Dixie. Le Dixie des plantations de coton, de “Maître” et “Maîtresse” et des nounous noires. Nous les gens de couleur, nous devons nous débarrasser de tout ça, à notre époque de progrès et d’instruction. […]

— Moi j’en ai rien à fiche de tout ça négro, répondit Banjo. Je joue de cet instrument parce que j’aime ça. Je joue pas les cantiques des bons Né-Nègres. […] Flûte pour les barbouillés, c’est du passé. Mais ce que t’appelles “jouer au Nègre”, c’est ce qui rapporte gros aujourd’hui [28]. »

L’intuition de la centralité de la valeur d’échange, au cœur même de l’acte de création musicale noire que trahissent ces propos, sera plus tard l’occasion d’une réflexion puissante chez d’autres écrivains noirs comme Ralph Ellison [29]. Mais à l’époque, bien peu de lecteurs sont à même de percevoir toute la subversion du discours de Banjo lorsque celui-ci affirme en riant : « The American darky is the performing fool of the world today [30]. » Tout au long de son roman, McKay rend ainsi hommage à ce lumpenprolétariat pris dans la machine à broyer de la « civilisation ». Le romancier jamaïcain propose, ce faisant, un tableau plus subtil que celui du simple pastoralisme. « Il est risqué, analyse Brent Edwards, d’accepter sans détour la dimension “primitiviste” du discours sans noter la façon avec laquelle McKay retourne les clichés. Le mot “primitif” est toujours utilisé avec sarcasme, comme un mot imposé [31]. » Témoin ce passage de Banjo où Ray médite sur les mérites de la civilisation : « Ray était bien conscient que sa situation de Noir observant en spectateur la société civilisée était exceptionnelle. Il en jubilait. Les Italiens contre les Français, les Français contre les Anglo-Saxons, les Anglais contre les Allemands… Oh, c’était vraiment là une grande civilisation, trop cocasse pour qu’un sauvage puisse jamais s’y ennuyer ! [32] »

McKay a acquis la certitude que l’écrivain noir doit parler de sa propre expérience après s’être familiarisé avec les grandes œuvres de la littérature moderne occidentale, ouvrant ainsi la voie à ses successeurs comme Richard Wright ou James Baldwin. Il doit retenir de cette dernière le sentiment moderne, une conscience du désenchantement du monde, une capacité à transformer la boue en or pour reprendre la métaphore baudelairienne :

« — Mais qu’est-ce que tu trouves dans la Fosse qui vaut la peine que tu écrives dessus ?

— Une foule de choses. Je suis ici et je veux mettre en pratique un dicton des Blancs : “Laissez descendre votre seau là où vous vous trouvez.”

— Tu risques de remonter de la boue de ton seau, dit Goosey en se bouchant le nez d’un air dédaigneux, provocant et drôle.

— On trouve dans la boue beaucoup de belles choses : de l’acier, de l’or, des perles, et toutes les pierres précieuses dont les dames de la haute société ont besoin pour être heureuse [33]. »

Aussi, il est possible de relire Banjo, non pas aux côtés de célébrations du primitivisme nègre comme The Nigger Heaven de Carl van Vechten [34], mais en le reliant à d’autres œuvres du courant surréaliste européen, comme la revue Documents ou d’autres écrits de Michel Leiris ou Georges Bataille :

« Bataille, un peu comme McKay, considère l’expression noire davantage comme une “excrétion” ou un déchet produit par la “machine à civiliser” occidentale que comme un atavisme sauvage […]. Voilà qui nous met sur la piste d’un chemin de traverse insoupçonné qui vient reconfigurer la carte apparemment connue et sans heurt du modernisme occidental [35]. »

Citons pour mémoire le commentaire de Bataille de la revue Black Birds, dans la quatrième livraison de Documents (septembre 1929) :

« Black Birds – Inutile de chercher plus longtemps une explication des Coloured girls brisant soudain avec une folie incongrue un absurde silence de bègues : nous pourrissions avec une neurasthénie sous nos toits, cimetière et fosse commune de tant de pathétiques fatras ; alors les Noirs qui se sont civilisés avec nous (en Amérique ou ailleurs) et qui, aujourd’hui, dansent et crient sont des émanations marécageuses de la décomposition qui se sont enflammées au-dessus de l’immense cimetière : dans une nuit nègre, vaguement lunaire, nous assistions à une démence grisante de feux follets louches et charmants, tordus et hurleurs comme des éclats de rire. Cette définition évitera toute discussion [36]. »

Pour Bataille comme pour McKay, la condition noire est irréductiblement liée au destin moderne de l’Occident. Si le vocabulaire racial utilisé n’a pas encore été déconstruit, si McKay reprend à son compte l’opposition noir/blanc, sauvage/civilisé, la sauvagerie dont il est question est aussi perçue comme un produit de l’Occident.

Les usages du jazz

Chacun dans la bande sait jouer d’un instrument : guitare, banjo, cornet à piston, et même une « flûte ». Cette mention (comme dans la version originale, « the flute-boy », chapitre 7), étonne quand on sait que cet instrument était absent du jazz et blues des années 1920. Il s’agit probablement d’un saxophone soprano ou d’une clarinette : « Il commanda du vin pour les musiciens et demanda à Banjo de jouer encore. On trinqua. Goosey secoua sa flûte, essuya l’anche et se mit à jouer [37]. » Leur répertoire est fait de morceaux à la mode comme « Yes Sir, that’s my baby » de Sara Martin (1925), « Then I’ll be happy » de l’orchestre de Fletcher Henderson (1925), de plus obscurs comme le « Garvey Blues » ou le déjà ancien « Jelly Roll Blues » de Jelly Roll Morton (1915). Ces titres témoignent d’une culture commune construite à partir de produits médiatiques transantlatiques qui circulent à la fois comme artefacts (les 78 tours, la radio) et comme culture orale (véhiculée par les marins du port). D’autres morceaux sont inventés ou transforment les paroles pour les besoins de la narration. « Stay Carolina stay » est ainsi une chanson de la côte du Nigeria chantée par Taloufa en anglais et qui repose sur une seule formule mise en boucle : « C’est pas grand-chose, dit Goosey, c’est tout simple et l’air est si léger. Une seule mesure qui se répète. / – Mais c’est magnifique, imbécile ! Y a plus de choses authentiques là-dedans que dans une revue de music-hall pleine de chansons américaines [38]. » Le jazz est né comme réinterprétation des musiques populaires de l’époque, souvent produites initialement par des compositeurs professionnels installés à New York et marquées par les formats euro-américains du music-hall avec ses formes en AABA suivant un parcours tonal. Mais la culture de l’ostinato sans harmonie fonctionnelle, si caractéristique du continuum des musiques noires américaines et des courants qui historiquement succèdent au jazz (rhythm ‘n’ blues, funk, hip hop, dancehall), est bien présente dans le répertoire des gars de la Fosse. La chanson « Stay Carolina stay », adresse nigériane aux côtes de la Caroline, semble faire le lien entre les deux rives de l’Atlantique.

Lorsque Banjo joue au Café Africain, ce sont les « Sénégalais [39] » qui lui demandent frénétiquement de reprendre des morceaux de blues pour effectuer leurs propres pas dansés. La musique est le lieu d’un bricolage qui fait peu à peu émerger des liens culturels entre Noirs d’Amérique et Noirs d’Afrique, des liens qui n’ont pourtant à l’époque rien d’évident. André Schaeffner se rappelle qu’en 1931, cinq ans après avoir décrit les liens entre le jazz et l’Afrique [40], il fut surpris et déçu de découvrir que les disques de jazz qu’il avait emportés avec lui en territoire dogon ne suscitaient pas le moindre intérêt chez les « boys » qui l’accompagnaient : « Nos auditeurs noirs, qu’ils fussent dogon ou non, ne prêtaient aucune attention aux disques de jazz : peut-être la mesure à 4 temps en est responsable [41]. » Les points communs entre les patrimoines musicaux africains et noirs américains – le fait qu’on puisse parler d’une musique noire – doivent davantage être compris comme le résultat d’un processus actif, ici les soirées dansées d’une communauté rassemblée par la discrimination raciale dans le Marseille des années 1920, que comme un héritage objectif et évident. La convergence de qualités musicales abstraites ne peut se faire que dans le contexte de la construction active d’une culture commune, fabriquée [42].

L’union et la convergence des musiques noires comme métaphore d’un panafricanisme recherché et inlassablement débattu tout au long du roman sont très clairement exposées par McKay. De même que la littérature orale est l’occasion de souligner les parentés entre les récits africains, antillais et américains, de frère lapin à l’araignée anansi (chapitre 10 : « Où l’on raconte des histoires »), la musique fait le lien entre les cultures diasporiques africaines :

« Pendant qu’ils prenaient leur dîner, un soldat marron au visage jovial joua de l’accordéon tandis qu’un guide maquereau, un Martiniquais capable de vous procurer n’importe quoi dans la Fosse, secouait un tube d’acier de la taille d’un rouleau à pâtisserie, contenant des graines ou du gravier. Ce curieux instrument rythmait avec bonheur le son de l’accordéon. Ils jouaient une biguine, qui n’est rien d’autres que l’équivalent du jelly-roll, du burru de la Jamaïque et du bombé sénégalais [43]. »

Il est fascinant de voir cette précision dans la description des styles musicaux qui s’échangeaient dans un port méditerranéen des années 1920 [44]. Cette association ne peut être du seul fait du militantisme panafricain de Claude McKay, qui insiste par ailleurs volontiers sur les distances sociales et culturelles entre les Noirs de la diaspora. Le mélange des influences diasporiques dans les bars de Marseille construit une culture commune, validée par la pratique de la danse.

De fait, dans le roman, la musique est entièrement dédiée à la danse, et la perspective d’en faire commerce toujours secondaire. Lorsque Banjo expose à ses amis son idée de monter un orchestre, l’incrédulité domine, chacun connaissant son manque d’inclination pour l’organisation et la persévérance, à même d’en faire une activité rentable. Son amie Latnah est obligée de faire la manche à sa place. Et si Banjo rêve parfois de music-hall, la tournée qu’on lui propose à la fin du récit sur la côte d’Azur sera un échec car il refuse de « faire des singeries », de se plier à la logique du travail rémunéré et ses contraintes : « C’était du bizness de sorcière en train de fricoter avec le diable de l’enfer et ça me bottait pas du tout [45]. » La musique, plus qu’un outil de promotion économique voire sociale comme cela avait pu l’être pour les grands orchestres noirs à Paris à la même époque [46], est davantage perçue comme un modèle de fluidité et de communion pour la vie vagabonde. Pour Banjo, le but suprême est de monter un orchestre pour pouvoir « prendre mes aises dans ce délicieux paradis sans m’en faire un brin [47] ». Le jazz n’est pas l’occasion de sortir de la misère des bas-quartiers, mais plutôt de prolonger leur vie collective et insouciante, le temps d’une improvisation. L’immoralité de la vie noire vagabonde vient ici heurter les normes tant bourgeoises que marxistes de la vie industrieuse. En 1857, Karl Marx signalait déjà que :

« Dans le Times de novembre 1857 un planteur des Indes Occidentales pousse un hurlement de rage des plus plaisants. Mu par une grande indignation morale, cet avocat expose – dans le cadre d’un plaidoyer pour le rétablissement de l’esclavage des Noirs – comment les Quashees (les nègres libres de la Jamaïque) se contentent de produire ce qui est strictement nécessaire à leur consommation et considèrent comme le véritable article de luxe, à côté de cette “valeur d’usage”, la fainéantise elle-même (laisser-aller et oisiveté) [48]. »

C’est cette oisiveté qui est célébrée dans Banjo et que le jazz vient rendre possible. En ce sens, cette culture du jazz est plus proche du slackness jamaïcain comme forme de résistance au capitalisme que de l’entertainment comme réification de la culture noire dans les circuits hédonistes élitaires de publics bourgeois et blancs consommant un exotisme nègre [49]… Le refus du travail, le rejet des opportunités légales ou réglementaires qui s’offrent aux personnages du roman, ne s’inscrivent non pas tant dans une logique de l’aliénation et de la pathologie noire, mais comme une attitude de résistance, de fuite vis-à-vis d’un système dont les Noirs, selon Banjo, ne posséderont jamais les clés.

Conclusion

Le livre de Claude McKay ne possède pas la force d’une enquête scientifique. Aucune donnée statistique, aucun talon sociologique ne vient appuyer les considérations littéraires d’un érudit jamaïcain en exil en Europe en ce milieu des années 1920. Néanmoins, par sa proximité avérée avec les milieux populaires qui forment le socle de son roman, Banjo constitue un témoignage capital sur la valeur d’usage du jazz pour la communauté noire en diaspora, et ce au tout début de son histoire enregistrée. Si le jazz prend un tour plus politisé après la Seconde Guerre mondiale et l’émancipation que constituent les prises de positions politiques et esthétiques des musiciens de bebop, nous mesurons qu’il était déjà dans les années 1920 le lieu d’une articulation des valeurs contre-culturelles d’une minorité racialement discriminée. Et cette contre-culture, qui fuit la terre ferme pour les opportunités de l’errance (« Dry land will nevah be my land » lance Malty à son ami Banjo [50]), est portée par les représentants les moins dotés en capitaux sociaux et culturels. La valeur contre-culturelle du jazz s’est donc aussi exportée en France au sortir de la Première Guerre mondiale, aux côtés de représentations primitivistes, machiniques et de la spectacularisation des corps noirs. Au moins pouvons-nous, au terme de cette lecture de la place du jazz dans Banjo, en formuler l’hypothèse. Il fallait en effet l’indépendance d’esprit d’un Claude McKay pour célébrer la vie peu reluisante du lumpenproletariat noir des quais de Marseille, là où la plupart des écrivains de la Renaissance de Harlem avaient les yeux tournés vers des réalisations artistiques plus prestigieuses, mondaines et légitimes. Le jazz restait à l’époque un divertissement, dont la signification publique était monopolisée par des commentateurs blancs et « autorisés », selon la formule consacrée, et la plupart du temps ignorée par l’élite noire. C’est pourquoi le livre ne reçut qu’un accueil mitigé par la critique noire américaine [51]. Il montrait les Noirs sous un aspect inhabituel depuis une perspective lettrée noire, rompant avec les valeurs de la société occidentale, refusant le travail et lui préférant la mendicité et l’insouciance d’une vie au jour le jour portée par le jazz, aux antipodes des aspirations pour un hypothétique « progrès pour la race ».

Notes

[1] Voir notamment la base de données constituée par Emory University : <www.slavevoyages.org/> [En ligne].

[2] Roueff, 2013, chapitre 1.

[3] Ibid., p. 82.

[4] Ibid., p. 101.

[5] L’enquête de Yannick Séité dans Le jazz, à la lettre (2010) sur les relations entre écrivains français et jazzmen américains a cependant renouvelé notre connaissance sur la présence musicienne noire à Paris dans les années 1920. Jean Cocteau, Philippe Soupault ou Michel Leiris ont côtoyé de près les musiciens et musiciennes de jazz comme Mazie Mullins, Vance Lowry ou Louis A. Mitchell… Mais son étude témoigne elle aussi de la prépondérance de Paris dans les sources écrites sur le jazz à cette époque (Séité, 2010, p. 31-72).

[6] Jamin & Williams, 2001, p. 18-19.

[7] McKay, Banjo, 1999. C’est cette édition à laquelle nous nous référons dans cet article.

[8] Voir la postface de Michel Fabre à l’édition française chez André Dimanche (1999), qui cite notamment Blaise Cendrars, L’Homme Foudroyé (1945), Albert Londres, Marseille, porte du Sud (1927), André Suarès, Marsiho (1931) ou encore Walter Benjamin et son essai « Haschish à Marseille » (1928). Cette édition de Banjo était accompagnée lors de sa sortie d’un CD compilé par Philippe Baudoin.

[9] Voir, pour une approche de synthèse, Ndiaye, 2008, chap. 3 ; pour plus de références, voir Edwards, 2003, p. 3, note 11 et Dewitte, 1985.

[10] Pattieu, 2009, p. 1363. On ne dispose pas de chiffre sur cette présence noire, mais on peut estimer à plusieurs centaines de personnes la communauté noire de Marseille, sur une population totale de 700 000 habitants à cette période.

[11] Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois sont les deux grandes figures rivales du panafricanisme dans les années 1920. Là où Garvey mise sur un mouvement de masse qu’il capte grâce à un discours populiste radical anti-blanc et qu’il fédère au sein de son organisation l’UNIA (Universal Negro Improvement Association), Du Bois organise un mouvement plus intellectuel et politiquement progressiste au travers de conférences internationales qui se tiennent régulièrement dans l’entre-deux guerres.

[12] Fabre, 1993.

[13] La biographie de McKay, narrée par lui-même dans Un sacré bout de chemin (2001), est assez fascinante. Né en 1891 à la Jamaïque, McKay émigre dans les années 1910 aux USA pour étudier, non sans avoir publié chez lui un recueil de poèmes en patois. Après s’être établi à Harlem, il ne cessera par la suite de voyager, de Londres en 1919 à Moscou jusqu’en 1922 (où il rencontre Trotski et Zinoviev), puis Berlin, Paris, Marseille, Barcelone, Tanger, pour revenir à New York en 1934 et finir sa vie dans le dénuement en 1948, après s’être converti tardivement au catholicisme. Récemment, un manuscrit inédit a été retrouvé dans la division des manuscrits de l’université de Columbia à New York, de façon fortuite, par Jean-Christophe Cloutier et Brent Edwards : Amiable with big Teeth, Penguin Books, 2017. Ce « dernier » roman de Claude McKay prend place à Harlem en 1936 sur fond historique de l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie mussolinienne.

[14] Retrouvée dans le fonds Claude McKay à la Beinecke Rare Book and Manuscript Library à l’université de Yale. Voir Edwards, 2003, p. 226.

[15] Césaire et Senghor lisent Banjo dans une traduction de Paul Vaillant-Couturier, alors membre du Parti communiste, en 1931 chez l’éditeur Rieder. Un extrait de Banjo avait été publié en 1935 dans le journal Légitime Défense (1, 1932), où Ray déniaise un étudiant martiniquais pétri de préjugés assimilationnistes. Sur l’importance du roman pour Aimé Césaire, voir Depestre, 1980, p. 38.

[16] Voir le chapitre 6, McKay, 1999, p. 88-90, et le commentaire de Edwards, 2003, p. 231-233.

[17] McKay, 1999, p. 57-58.

[18] Né à la Nouvelle-Orléans en 1887 et mort en 1938, la carrière de William Henry Jackson débute sur les circuits des Medecine et Minstrel shows, puis il enregistre à partir de 1924 plus d’une soixantaine de titres dans les genres du blues et de l’Hokum (tradition comique usant de bruits divers à dessein comique).

[19] On peut comparer le sens rythmique de ce musicien avec le jeu parfois balbutiant de Johnny Saint-Cyr sur les enregistrements quasi contemporains de Louis Armstrong et de son Hot Five et Hot Seven. On dit parfois de Louis Armstrong qu’il a inventé le swing lors de ces séances, devançant souvent ses partenaires dans la mise en place rythmique. Cette piste de Papa Charlie Jackson montre que l’histoire du jazz ne peut être simplifiée dans une vision unifiée, linéaire, qui se résumerait aux enregistrements de ses plus grandes figures.

[20] Tagg, 2008, p. 147-148. Dans une longue vidéo en ligne, Tagg revient en détail sur cette figure rythmique « brève-longue » qu’on trouve répandue dans les musiques traditionnelles écossaises et dans de nombreuses musiques noires américaines, depuis les minstrels jusqu’à James Brown (Get up !). La particularité du scotch snap est d’introduire une indécision sur la place du downbeat, et d’induire de ce fait des possibilités de polyrythmie/polymétrie qui seront, dans le cas du blues et du jazz, génératrices de swing.

[21] À noter que ce procédé bi-rythmique (3 contre 4) est récurrent dans le jazz, comme le remarque Philippe Baudoin à propos d’un solo de Lester Young dans « Swinging the blues » chez Count Basie. Cf. Baudouin, 1994, p. 116-117.

[22] Voir Giaume, 2014.

[23] Voir Chemillier et al., 2014, p. 105-137.

[24] Voir Pattieu, 2009.

[25] Roueff, 2013, chapitre 1.

[26] McKay, 1999, p. 69-70.

[27] Voir par exemple Bone, 1958, p. 69-71. Sur la critique noire du primitivisme de la Renaissance de Harlem, voir mon article « Nothing too old, or too new for his use. Anthropologie du lore noir chez Zora Neale Hurston » in Parent, 2014a, p. 52-71.

[28] McKay, 1999, p. 105.

[29] Voir Parent, 2015, p. 91-93 et 192-196.

[30] « Le négro américain est le clown dansant à la mode à notre époque ».

[31] Edwards, 2003, p. 222.

[32] McKay, 1999, p. 157-158.

[33] Ibid., p. 135.

[34] Dont McKay était malgré tout proche.

[35] Edwards, 2003, p. 224.

[36] Cité dans Roueff & Martin, 2002, p. 273.

[37] McKay, 1999, p. 113.

[38] Ibid., p. 111.

[39] Ce terme peut désigner des ressortissants du Sénégal, mais il est aussi à l’époque en France un terme générique pour les Africains francophones de l’Ouest.

[40] Schaeffner, 1988.

[41] Schaeffner, « Discours pour son départ à la retraite du Musée de l’Homme », cité dans Roueff & Martin, 2002, p. 312.

[42] Sur cette question, voir mon texte « Great Black Music, noire et universelle », introduction au catalogue de l’exposition Great Black Music, 2014b, p. 17-30.

[43] McKay, 1999, p. 122.

[44] À la même époque, André Suarès, natif de Marseille, décrit avec dégoût dans son ouvrage Marsiho (1931) les sons qui sortent des bars de la Fosse comme un tout indifférencié : « Chaque maison est une ruche à sexe, chaque couloir le tunnel d’un bouge. L’infernale musique noire rythme tous les bruits. Nul doute, le vacarme est la voix de l’enfer. Chaque étage abrite-t-il un orchestre nègre ? Les phonos sont des nègres aussi, omniprésents et invisibles. » Cité dans Michel Fabre, « Postface » à Banjo, McKay, 1999, p. 370. On pourrait également citer Walter Benjamin, qui à la même époque dans « Haschich à Marseille » mentionne brièvement « les baguettes de pailles du jazz » qui lui donne envie, n’était son éducation bourgeoise, « de marquer la mesure avec le pied » (Benjamin, 2003, p. 113). Mais, sous l’emprise de la drogue et sans contact avec le monde interlope de la Fosse, il n’ose entrer là où McKay a lui durablement séjourné.

[45] McKay, 1999, p. 252.

[46] Voir la « niche musicienne » qu’est Paris pour les musiciens noirs comme Noble Sissle, Jim Europe, Louis Mitchell, décrite par Roueff, 2013, p. 96-99.

[47] McKay, 1999, p. 22.

[48] Marx, 1980, p. 264-265.

[49] Sur la notion de Slackness dans la culture jamaïcaine comme refus du système capitaliste occidental, voir Cooper, 2017.

[50] McKay, 1999, p. 59.

[51] Par exemple, Dewey R. Jones, « Dirt », Chicago Defender (27 juillet 1929), cité dans Edwards, 2003, p. 200.

Auteur(s) - Autrice(s)

Emmanuel Parent est maître de conférences en musiques actuelles et ethnomusicologie à l’université Rennes 2. Ses recherches portent sur les musiques populaires et l’anthropologie des musiques africaines-américaines. Il a publié des articles sur Ralph Ellison, John Coltrane, Zora Neale Hurston, Walter Benjamin, Vybz Kartel ou encore Paul Gilroy. Auteur de Jazz power. Anthropologie de la condition noire chez Ralph Ellison (CNRS Editions, 2015), il a dirigé le catalogue de l’exposition, présentée à la Cité de la musique à Paris, Great Black Music. Les musiques noires dans le monde (Actes Sud, 2014). Il est également directeur de la publication de Volume ! La revue des musiques populaires.

Bibliographie

Baudoin, Philippe, Jazz, Mode d’emploi : petite encyclopédie des données techniques de base, vol. 2, Paris, Outre Mesure, 1994.

Benjamin, Walter, « Haschich à Marseille », in Écrits français, Paris, Gallimard, 2003.

Bone, Robert, The Negro Novel in America, New Haven, Yale University Press, 1958.

Chemillier, Marc, et al., « La contramétricité dans les musiques traditionnelles africaines et son rapport au jazz », Anthropologies et sociétés, vol. 38, n° 1, 2014, p. 105-137.

Cooper, Carolyn, « Incarner l’émancipation. Marronnages érotiques dans la culture dancehall jamaïcaine », Volume ! La revue des musiques populaires, n° 13-2, 2017, p. 117-127.

Depestre, René, « Entretien avec Aimé Césaire », in Bonjour et adieu à la négritude, Paris, Seghers, 1980.

Dewitte, Philippe, Les mouvements nègres en France, 1919-1939, Paris, L’Harmattan, 1985.

Edwards, Brent, The Practice of Diaspora. Literature, Translation and the Rise of Black Internationalism, Cambridge/London, Harvard University Press, 2003.

Fabre, Michel, From Harlem to Paris : Black American Writers in France, 1840-1980, Urbana/Chicago, University of Illinois Press, 1993.

Giaume, Yoann, La récurrence d’éléments rythmiques de clave dans la musique de jazz new orleans, mémoire de Master 2 musique et musicologie, sous la direction de Laurent Cugny, Université Paris-Sorbonne, 2014.

Jamin, Jean & Williams, Patrick, « Jazzanthropologie. Introduction », L’Homme, n° 158-159, avril/septembre 2001, p. 7-28.

Marx, Karl, Manuscrits de 1857-1858 (« Grundrisse »), t. 1, texte établi sous la resp. de Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Éditions sociales, 1980.

McKay, Claude, Banjo. A Novel without a Plot, New York, Harper, 1929.

McKay, Claude, Banjo. Une histoire sans intrigue, trad. et postface de Michel Fabre, Paris, André Dimanche, 1999 (réédition aux éditions de l’Olivier, 2015).

McKay, Claude, Un sacré bout de chemin, trad. de Michel Fabre, Paris, André Dimanche, 2001.

McKay, Claude, Amiable with big Teeth. A Novel of the Love Affair between the Communists and the Poor Black Sheep of Harlem, Londres, Penguin Books, 2017.

Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, Paris, Calman-Levy, 2008.

Parent, Emmanuel, « Nothing too old, or too new for his use. Anthropologie du lore noir chez Zora Neale Hurston » in hors-série Gradhiva au musée du quai Branly, 2014a, p. 52-71.

Parent, Emmanuel, « Great Black Music, noire et universelle », introduction au catalogue de l’exposition Great Black Music, Paris/Arles, Cité de la musique/Actes Sud, 2014b, p. 17-30.

Parent, Emmanuel, Jazz Power. Anthropologie de la condition noire chez Ralph Ellison, Paris, CNRS Éditions, 2015.

Pattieu, Sylvain, « Souteneurs noirs à Marseille, 1918-1921. Contribution à l’histoire de la minorité noire en France », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/6 (64e année), Paris, Éditions de l’EHESS, 2009, p. 1361-1386.

Roueff, Olivier & Martin, Denis-Constant, La France du jazz. Musique, modernité et identité dans la première moitié du XXe siècle, Marseille, Parenthèses, 2002.

Roueff, Olivier, Jazz, les échelles du plaisir, Paris, La Dispute, 2013.

Schaeffner, André, Le Jazz, Paris, Jean-Michel Place, 1988 [1926].

Séité, Yannick, Le Jazz, à la lettre, Paris PUF, 2010.

Tagg, Philip, « Lettre ouverte sur les musiques noires, afro-américaines et européennes », Volume ! La revue des musiques populaires, n° 6-1/2, 2008, p. 135-161.

Emmanuel Parent : « « Keeping right on with that nacheral sweet jazzing of life » Jazz et présence noire dans Banjo, roman de Claude McKay (1929) » , in Epistrophy - Quand soudain, le jazz ! / Suddenly, jazz !.03, 2018 - ISSN : 2431-1235 - URL : https://www.epistrophy.fr/keeping-right-on-with-that.html // Mise en ligne le 2 juillet 2018 - Consulté le 5 avril 2024.