Pour citer l'article

|

Résumé

|

Sommaire

|

Texte intégral

|

Notes

|

Mots-clés

|

Auteur(s) - Autrice(s)

|

Bibliographie

|

Pour citer l'article

|

Résumé

|

Sommaire

|

Texte intégral

|

Notes

|

Mots-clés

|

Auteur(s) - Autrice(s)

|

Bibliographie

|

Pour citer l'article

Comment le Clef Club “started ragtimitis” en France

How Clef Club "started ragitimis" in France

Yannick Séité

Résumé

La commémoration du « Centenaire de l’arrivée en France du jazz » se confond peu ou prou avec la mise en gloire du musicien James Reese Europe qui, débarquant à Brest le janvier 1918 à la tête de la fanfare du 15e régiment d’infanterie de New York, « started ragtimitis in France », pour citer son adjoint Noble Sissle. Ce n’est pas insulter sa mémoire que de montrer que, dès avant l’entrée en guerre des États-Unis, de nombreux musiciens de ragtime avaient entrepris d’acclimater les oreilles européennes au paléo-jazz. C’est d’autant moins lui faire injure que tous ces pionniers étaient issus de deux organisme créés par Europe, à New York, durant les années 1910 : le Clef Club et le Tempo Club. Mettant en regard la filière civile et la filière militaire, cette étude suit les trajets parallèles, mais finalement convergents, de deux figures essentielles de ce mouvement d’acculturation : Europe bien sûr mais aussi le batteur Louis A. Mitchell. D’autres trajets individuels (Sissle, Opal Cooper, Creighton Thompson, Will Marion Cook, etc.) sont examinés chemin faisant, dont la prise en compte suggère une sorte de répartition de facto des rôles : à Mitchell et à ses amis les « élites » urbanisées, parisiennes en particulier ; aux orchestres militaires les provinces, les campagnes d’une France dont l’essentiel de la population est alors rurale.

The commemoration of the "Centenary of the arrival of jazz in France" is more or less confused with the glorification of the musician James Reese Europe who, disembarking in Brest on January 1918 at the head of the brass band of the 15th New York infantry regiment, "started ragtimitis in France", to quote his drum major Noble Sissle. It is not an insult to his memory to show that, even before the United States entered the war, many ragtime musicians had undertaken to acclimatize European ears to paleo-jazz. This is all the less insulting since all these pioneers came from two organizations created by Europe, in New York, during the 1910’s : the Clef Club and the Tempo Club. Looking at the civil and military sectors, this study follows the parallel but ultimately converging paths of two essential figures in this acculturation movement : Europe, of course, but also drummer Louis A. Mitchell. Other individual journeys (Sissle, Opal Cooper, Creighton Thompson, Will Marion Cook, etc.) are examined along the way, the consideration of which suggests a sort of de facto assignation of roles : to Mitchell and his friends the urbanized "elites", particularly the Parisian ones ; to the military orchestras the provinces, the countryside of a France whose population is then essentially rural.

Texte intégral

Le roman de Philippe Soupault Le Nègre, publié en 1927, s’ouvre sur les lignes suivantes :

Tout de même la nuit et je ne sais quelle impatience plus cruelle que la colère, ou bien le froid ou peut-être simplement la pluie me poussaient souvent pendant l’hiver 192… sur le seuil d’une maison peinte en jaune crème, sise rue Fontaine. Tout près, les cabarets hurlaient et jetaient leurs paquets de lumières à la tête des passants. Un grand ronflement roulait dans la rue : vomissements de Montmartre. Lorsque je heurtais la petite porte de l’entresol, je croyais pénétrer d’un pas lent en un autre continent.

J’entrais : c’était le Tempo-Club. Mon ami Wellmom, le chef d’orchestre de ce prodigieux Syncopated Orchestra, était assis devant la piano, et dès que j’arrivais, en signe de bienvenue, me saluait d’un sourire et jouait Saint-Louis, cette étrange et familière mélodie que je préférais. Le Tempo-Club était le lieu de rendez-vous de tous les musiciens nègres de Paris. On y buvait du whisky, de la grenadine, et une épaisse liqueur verte dont j’ai oublié le nom, on y jouait aux dés et parfois, sans qu’aucun des assistants daignât y prendre garde, on ouvrait le piano et pendant des heures un de mes amis noirs s’abandonnait à son vertige, couleur de la mer. Une minute. Une voix poursuivait le refrain et allait s’éteindre au fond d’un verre [1].

Bien sûr, il est périlleux de traiter une fiction comme un document. Mais la poétique romanesque du Soupault de ces années-là nous autorise à en user ainsi : ses romans se tiennent sur une lisière où facta et ficta se confondent, où autobiographie et fabulation mêlent leurs eaux. Divers éléments [2] invitent à situer en 1921 les visites de Soupault dans ce club montmartrois, qui a véritablement existé. À cette date, c’est une musicienne nommée Mazzie Mullins – organiste, tromboniste, saxophoniste, sarrussophoniste, etc. – qui en assure la direction. L’ayant rebaptisée Milly, Soupault placera Mazie au centre de l’essai sur la danse qu’il publie en 1928 : Terpsichore.

Pourquoi choisir d’ouvrir ce texte sur une page que j’ai beaucoup exploitée depuis trente ans [3] ? C’est ici le nom du lieu qui me retient et va me permettre d’introduire mon propos : Tempo Club.

En préalable, il peut être utile de rappeler qui est ce James Reese Europe qui, il y a seulement dix ans, n’était connu que de rares amateurs ou spécialistes [4]. En 1917, au moment où les États-Unis entrent en guerre, il a 37 ans. Né à Mobile, dans l’Alabama, il a suivi ses parents à Washington dès 1890. C’est là qu’il apprend le violon, se familiarise avec les chants d’église, attrape tous les enseignements musicaux auxquels il peut avoir accès. En 1904, il rejoint New York et s’intègre au circuit des revues, des spectacles de vaudeville dans lequel, depuis le milieu du dix-neuvième siècle, s’illustrent les artistes afro-américains : comédiens, chanteurs, danseurs, clowns, musiciens, auteurs, etc. Europe a des talents de compositeur et le voilà assez vite sollicité par les entrepreneurs de spectacles : dès 1904 il travaille pour Tin Pan Alley et se trouve au contact des artistes qui vont répandre dans le monde le ragtime puis le jazz, ainsi que de tous les producteurs qui comptent, noirs (Ernest Hogan) comme blancs (Oscar Hammerstein). En 1910, Europe est donc un des piliers d’un théâtre musical noir extrêmement vivant et qui a désormais droit de cité sur Broadway.

C’est cette année-là qu’il prend l’initiative de fédérer les forces musicales noires de la côte Est en mettant sur pied une institution dont il deviendra le premier président et qui, sous sa houlette énergique, ne tardera pas à se développer spectaculairement et à se faire connaître bien au-delà de son siège social new yorkais ; au-delà aussi du cercle des entertainers afro-américains voire de la communauté afro-américaine : le Clef Club. Cette entité tient à la fois de l’association, du syndicat, de la bourse du travail, de l’agence artistique, du collectif, du lieu de création aussi avec cet orchestre symphonique maison comprenant plus de 100 instrumentistes et qui, en avril 1912, se produisant à Carnegie Hall pour un concert de bienfaisance, reçoit l’accueil triomphal d’un public décrit comme « mixte ». L’orchestre symphonique du Clef Club est pour l’essentiel un orchestre à cordes. Les banjos, banjolines, mandolines, guitares et autres harpes-guitares y abondent tellement qu’on le désignerait volontiers comme un orchestre à plectre, n’étaient les cordes frottées qui s’y retrouvent en presqu’aussi grand nombre. Dans tout cela, les cuivres ont la portion congrue. Pour se faire une idée de la musique produite par les instrumentistes du Clef Club, le plus simple est d’écouter la Clef Club March, composition d’Europe déposée le 5 novembre 1911. Par exemple dans une version contemporaine, celle du Paragon Orchestra, ensemble de ragtime qui fait aux cordes une part moins belle que celle que leur réservaient les groupes issus du Clef Club :

Clef Club March [http://paragonragtime.com/audio/Clef_Club_March.mp3]

Pour la clarté de notre propos nous allons bientôt distinguer entre la voie militaire et la voie civile d’introduction du jazz en Europe en général et en France en particulier. Mais l’on voit (ou plutôt l’on entend), que la distinction, si elle tient sous l’angle juridique, est fragile sur le plan esthétique. En 1911, nous sommes six ans avant l’enrôlement d’Europe sous la bannière étoilée. Impossible de nier – c’est le propre des marches, fussent-elles assimilables à des two step – la coloration martiale de cette musique. Pour être à l’origine écrits et joués par des Noirs, ces airs, cette manière, n’en sont pas moins fort proches de ceux que John Philip Sousa, chef de l’orchestre de la Marine américaine, fit découvrir aux Parisiens lors de l’exposition universelle de 1900. « Pour bien des Français », note Gunther Schuller dans un article de 1998, « la découverte du Ragtime, tel que John Philip Sousa l’introduisit en Europe à partir de 1900 à la faveur de trois tournées successives, constitua un véritable choc culturel assimilé soit à une dégradation ruineuse et barbare de la musique imputable à des sauvages sans éducation soit, à l’extrême inverse, à une importation merveilleusement neuve, rythmiquement exaltante, issue d’un “Nouveau monde” décidément imprévisible [5]. » On ne s’étonnera pas que Jean Cocteau ait fait partie des derniers et désigne, dans le chapitre V de son recueil Portraits-Souvenirs (1935), les premiers concerts de Sousa comme le point de départ de ce qu’il appelle « l’arrivée américaine du rythme ».

Paris Exposition 1900. Sousa & his band, Esplanade des Invalides © Library of Congress

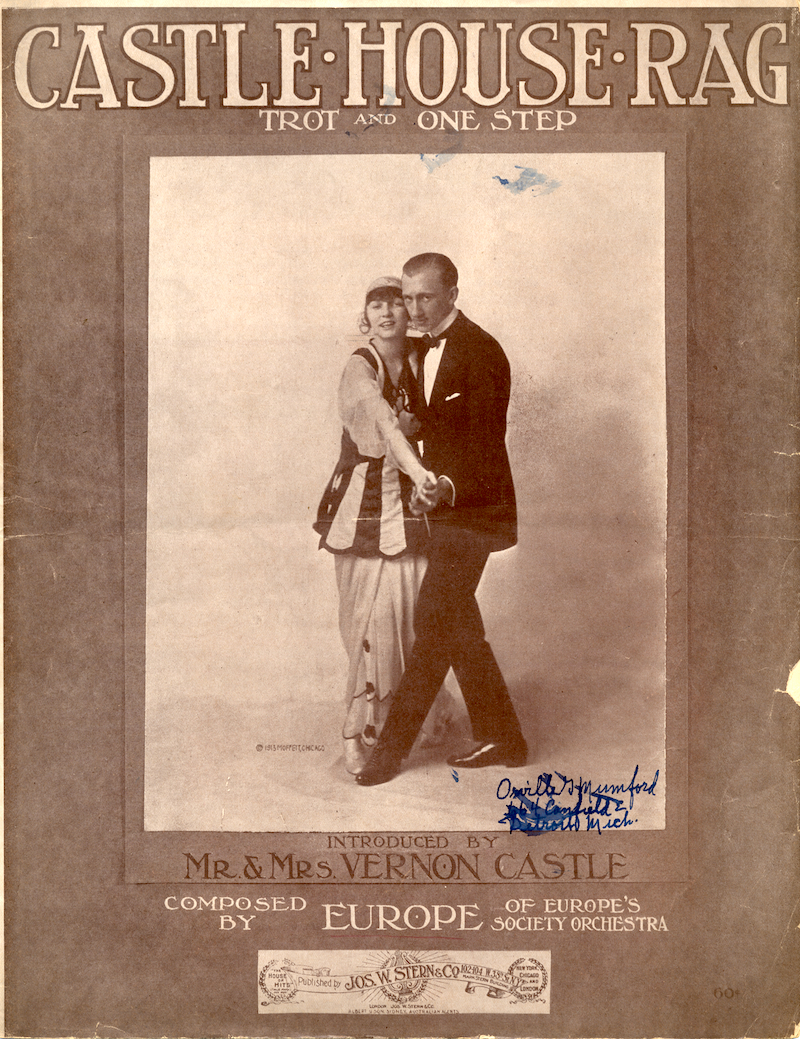

Europe ne se contente pas d’écrire pour le grand ensemble du Clef Club. Il compose aussi pour le Society Orchestra qu’il a mis sur pied vers 1913. Ce genre de petits groupements typique de l’époque et qui, à une section de cordes, associe piano, batterie plus quelques bois ou cuivres, vous autorise à vous produire dans les dancings à la mode aussi bien que dans les salons les plus huppés, ceux des Astor, des Vanderbilt, des Gould. Pour ce petit orchestre qui compte dans ses rangs, de Crickett Smith à Buddie Gilmore, certains de ceux qui, à distance de tout ensemble militaire [6], vont donner à l’Europe le goût du ragtime, foin des marches ! Europe compose des tangos, des valses, des maxixes… sur lesquels les couples les plus fashionable de New York, de Boston et d’ailleurs se laissent emporter par la danse craze qui bouleverse ancien et nouveau mondes en ce début de XXe siècle. C’est ainsi qu’il croise le chemin d’Irene et Vernon Castle, couple anglo-américain de danseurs de salon, exécutants virtuoses, qui reviennent d’une tournée en Europe. Il les accompagnera dans les cafés et chez les particuliers durant des mois, enregistrant pour Victor une dizaine de faces qui donnent une idée du ragtime de chambre qui se jouait à New York dans le milieu des années 1910 et dont les titres, souvent français, mettent volontiers en avant le nom des Castle. C’est un succès. Les danseurs et leurs accompagnateurs se produisent partout. C’est aussi un événement politique : il est rare, pour ne pas dire sans exemple, que des Noirs et des Blancs collaborent, travaillent ensemble, sur scène et en studio, autour de projets chorégraphiques et musicaux communs.

Castle’s Lame Duck, également connu sous le titre Congratulations Waltz, l’une des huit faces enregistrées par le Society Orchestra de James Reese Europe durant l’hiver 1913-1914, au moment où il collaborait avec les Castle.

Au tout début de l’année 1914, le pianiste Daniel Kildare évince Europe de la présidence d’un Clef Club qui est devenu une structure d’importance. Piqué dans son amour-propre, celui-ci monte une organisation rivale qu’il appelle le Tempo Club et dont il assurera la présidence jusqu’à son départ pour la France, trois ans plus tard, à la tête de l’orchestre militaire du 15e régiment de la garde nationale de New York. Tempo Club : c’est là précisément le nom que Mazie Mullins et ses camarades ont donné au lieu privé qui, au tout début des années 1920, à Montmartre, voit les « nègres de jazz » du Harlem parisien se réunir after hours, n’entrouvrant leur porte qu’à quelques rares Français privilégiés : un poète (Soupault) ; un musicien qui brûle d’attraper leur manière (Léo Vauchant). Tout se passe en somme comme si, en cet immédiat après-guerre, les membres de la diaspora artistique réunis à Paris mettaient sur pied des succursales européennes des institutions qu’ils avaient connues à New York, de même que les colons appelèrent New York ou La Nouvelle Orléans les cités qu’ils fondèrent dans le Nouveau Monde. Les recherches de Gérard Conte et de Robert Pernet montrent ainsi qu’à l’automne de 1918, l’entreprenant batteur Louis Mitchell, membre fondateur des divers organismes lancés outre-Atlantique par James Reese Europe, est occupé à mettre sur pied à Paris un « Clef Club », où il se produira à l’occasion de l’Armistice et dont nous reparlerons [7].

Écrivant au Post-Dispatch de Saint-Louis en 1918, Noble Sissle, qui fut l’assistant d’Europe à la tête de l’orchestre du 15e régiment new-yorkais, explique aux lecteurs que c’est ce military band qui « started ragtimitis in France [8] », c’est-à-dire qui répandit en France la maladie du ragtime. Ces petites données toponymiques, ces raisons sociales plutôt, qui fleurissent dans le Paris de la guerre et de l’après-guerre, constituent autant d’indices du fait que, plus que la fanfare du 15e, ce sont le Clef Club, le Tempo Club et les autres structures civiles dues à l’industrieux Jim Europe, qui ont constitué le véritable foyer infectieux – filons la métaphore médicale de Sissle – depuis lequel se sont répandus les germes de cette première mouture de la Great Black Music. Musique dont on a pu remarquer que, fort différente de celle que l’Original Dixieland Jass Band fait entendre dans les studios de la firme Victor en 1917 puis à Londres à partir de 1919, elle l’est tout autant de celle que King Oliver enregistrera en 1923, dans les studios Gennett, à la tête de son Creole Jazz Band. Longtemps avant qu’Europe et ses Boys ne posent le pied sur le port de Brest le 1er janvier 1918, nombre de membres ou d’ex-membres des clubs fondés par le musicien sont au travail sur le vieux continent, à Londres d’abord, très vite à Paris. Ils œuvrent à distance de toute structure militaire mais jouent une musique qui est la version civile de celle que leurs camarades populariseront dans les plus petits villages de France dans les mois qui précèderont et suivront l’armistice. La suite de notre propos consistera à illustrer cette thèse en suivant le destin de certains parmi les plus représentatifs des membres des clubs qui acclimateront le ragtime aux oreilles françaises dès le début des années 1910, mais aussi bien après la guerre et la mort de James Reese Europe.

Qui aurait le goût du paradoxe pourrait, dans cette perspective, considérer les Castle, tout blancs et danseurs qu’ils soient, comme des intermédiaires culturels importants. C’est au retour d’une tournée qu’ils ont effectuée à Paris en 1912, à l’initiative du revuiste Jacques-Charles, que James Reese Europe fait leur connaissance. S’ensuivent plusieurs années de collaboration culminant, on l’a dit, dans les enregistrements pour Victor. Au printemps de 1914, Irene se déclarant épuisée, le couple décide de passer des vacances en France, à Paris. Mais le séjour de villégiature menace de se transformer en occasion de travail au point qu’Europe est sollicité pour les accompagner avec son Society Orchestra [9]. Alors tout occupé à faire connaître le Tempo Club, le musicien refuse finalement de suivre les danseurs, ceux-ci ne s’en produisant pas moins au Casino de Paris dans les moments mêmes où la guerre devient réalité. Il s’en est donc fallu de peu pour que la France connaisse Europe et ses rythmes hors de tout contexte martial, comme le musicien mondain, le chef d’orchestre à la mode qu’il était alors. Il reste qu’en l’absence de leur ami, les deux danseurs ont dans la tête, dans les pieds et sûrement dans leurs bagages, sous forme de partitions grand format, les morceaux que Jim ou Ford Dabney ont écrits pour eux.

Castle house rag : Cover photo of Vernon and Irene Castle. Composed by Europe of Europe’s Society Orchestra.

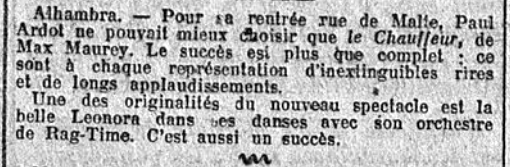

À qui trouverait forcé ce premier exemple, je l’invite à considérer celui du « jazz trap drummer » Louis A. Mitchell qui fut, avec Florence Embry-Jones, Eugene Bullard et Ada « Bricktop » Smith, le principal animateur afro-américain des nuits montmartroises dans les années 1920. Né à New York en 1885, repéré comme un agréable ténor dès 1906 par Bob Cole, Louis Mitchell fait la connaissance de James Reese Europe la même année, à l’occasion de la revue montée par Cole et les frères Johnson The Shoo-Fly Regiment, dans laquelle il chante et dont Europe a écrit la musique. La même équipe élabore en 1908 un autre spectacle musical qui sera lui aussi joué à Broadway : The Red Moon. Aux alentours de 1910, Louis Mitchell, à ses talents vocaux, ajoute ceux de batteur. Il faut attendre 1912 pour le voir former son propre ensemble de ragtime, le Southern Symphony Quartet, qui comprend dans ses rangs le banjoïste Vance Lowry et le pianiste Palmer Jones [10], deux des futurs piliers du Paris jazzique. C’est pourtant comme chanteur qu’en 1913, Mitchell prend part à une tournée du Clef Club Symphony Orchestra, alors dirigé par Jim Europe et William H. Tyler. Convaincu par Irving Berlin qu’un ensemble comme le sien serait accueilli à bras ouverts en Europe, Mitchell débarque à Douvres le 8 juin 1914, soit 20 jours avant l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, qui servit de détonateur à la guerre. Avec son groupe, ils tournent en Angleterre jusqu’en septembre avant de regagner New York. Le 28 de ce mois, le Clef Club honore ses glorieux membres de retour d’Europe lors d’un banquet qui voit Louis Mitchell prendre la parole. Suit une tournée avec l’orchestre du Clef Club. En avril 1915, Mitchell est de retour à Londres au sein d’un « Clef Club Orchestra » que dirige Dan Kildare, le pianiste qui a évincé Europe de la présidence du club. Désormais, le batteur ne quittera plus guère l’Europe. L’année suivante, il accompagne, lors d’une longue tournée anglaise, la danseuse française La Belle Leonora, ce qui lui vaut d’effectuer, en novembre, sa première traversée du Channel. Il passe deux semaines à l’Alhambra, célèbre salle de spectacle de la rue de Malte.

Parmi les « attractions variées » que présente l’Alhambra à l’automne 1916, La Belle Leonora’s Ragtime Orchestra, dans lequel Louis Mitchell tient la batterie. Premier séjour attesté de Mitchell sur le continent. (Le Petit Journal, 7 nov. 1916)

L’ensemble entraîné en Angleterre, au printemps de 1915, par Dan Kildare, a pour base arrière une boite londonienne alors fameuse, le Ciro’s Club. Avec ou sans Mitchell, qui vole souvent de ses propres ailes et est remplacé, lors de certaines séances, par le drummer Hugh Pollard [11], il enregistrera à Londres en 1916 et 1917, sous le nom de Ciro’s Club Coon Orchestra, une série de faces pour Columbia où brillent tout particulièrement le banjoïste Vance Lowry et le chanteur Seth Jones. Voici la première version enregistrée – en Europe, notons-le – de ce qui est alors une nouveauté, « cette étrange et familière mélodie » aimée de Philippe Soupault et qui a pour nom « The Saint-Louis Blues ». Nous sommes à Londres en juin 1917. Selon Howard Rye et Robert Pernet, c’est donc Louis Mitchell qui tient la batterie.

WC Handy’s "The St. Louis Blues" by ’Ciro’s Coon Club Orchestra

Au même moment exactement, de l’autre côté de l’Atlantique et alors que les États-Unis ne sont officiellement entrés en guerre que depuis deux mois, le « 15th Infantry Band » donne, au Casino de Manhattan, son premier grand concert public. Cela fait des semaines qu’Europe s’emploie à recruter des musiciens pour son ensemble militaire. Dans ces moments où la conscription n’est pas encore obligatoire et alors que les salaires sont bons pour les musiciens capables de jouer pour la danse, peu nombreux sont les instrumentistes à se laisser tenter par la « golden opportunity » – pour citer les flyers dont Europe inonde Harlem – de l’aventure militaire… Dans sa quête de spécialistes des vents, Jim a même dû aller débaucher une quinzaine de solistes à Porto-Rico [12]. Loin de ces préoccupations, Louis Mitchell quant à lui tourne en Angleterre avec un orchestre qui, réunissant les vétérans du Ciro’s, jouera un rôle décisif dans l’accoutumance des « élites » parisiennes au paléo-Jazz et auquel il a donné un nom surprenant, qui anticipe sur l’assomption orgueilleuse qu’un Césaire, un Senghor, feront connaître au mot honni de nègre en se réclamant d’une négritude : The Seven Spades. Le 20 octobre 1917, alors que les Spades sont occupés à répandre la bonne parole du ragtime quelque part entre Édimbourg et Belfast, Europe, Sissle et d’autres membres du 15e régiment sont pris à partie par des habitants de Spartanburg, la ville de Caroline du sud où est installé le camp de Wadsworth, lieu de leur entraînement militaire. Sissle est molesté ; on frôle l’émeute raciale et le 24, le régiment regagne précipitamment le Nord de la Mason-Dixon Line : le racisme qui a accueilli les soldats noirs à Spartanburg a rendu impossible la poursuite de leur military training.

Les officiers en chef du 15e régiment – des Blancs – s’emploient dès lors à convaincre les autorités de hâter l’embarquement des hommes pour la France. Le 8 novembre, le régiment au grand complet est passé en revue à Central Park par le général Hoyle, qui assure le commandement militaire du Port de New York. Pendant que la troupe tue le temps à Hoboken dans l’attente de son embarquement, Louis Mitchell de son côté s’embarque à sa manière, traversant une fois de plus le Channel pour se produire à Paris, à la tête de ses Seven Spades. Au début de 1940, alors qu’il a regagné son pays depuis une dizaine d’années, Mitchell a témoigné de ces premiers vrais concerts parisiens, à l’Alhambra. C’était devant la journaliste Marvel Cooke, qui fit de ce long témoignage une espèce de feuilleton réparti sur cinq livraisons du New York Amsterdam News, fameux hebdomadaire noir.

« Alors que nous avions créé la sensation à Londres, à ma grande surprise, les Français, ignorant tout du jazz américain, nous ont chassé de la scène sous les huées à notre première apparition. Cela me brisa le cœur. J’ai cru que j’étais un type fini et j’étais vraiment sur le point de faire mes bagages et de retourner à la maison. Mais le directeur est venu en coulisses et m’a dit que nous avions constitué la plus grande sensation que Paris ait jamais connue. J’ai retrouvé un peu le moral, écouté ses conseils et légèrement revu mon numéro.

Cependant, avant la représentation suivante, le bruit a couru parmi les soldats anglais et américains cantonnés à Paris que les Seven Spades se produisaient dans la capitale et qu’ils cassaient la baraque. L’engagement, de deux semaines, a été porté à huit. De fait, passés les quelques premiers jours, il était devenu impossible de décrocher une place sans réservation préalable [13]. »

Si les Français n’ont pas tardé à combler le retard qu’ils avaient pris par rapport aux Anglais, c’est largement à Mitchell et à ses vieux amis du Clef Club, Vance Lowry et Walter Kildaire en tête, qu’ils le doivent [14]. Disons que Mitchell répand le ragtime avec un orchestre civil quand James Reese Europe a choisi la voie militaire. Au moment où les Seven Spades initient les boulevards parisiens à la syncope, les soldats du 15e régiment découvrent quant à eux, à bord d’un cargo confisqué à l’Allemagne, transformé en transport de troupes et rebaptisé le Pocahontas, les dangers d’un Atlantique-Nord sillonné par les tempêtes et les navires de guerre ennemis. Aux uns le mal de mer aux autres la stabilité d’une réussite d’autant plus significative qu’elle a pour cadre « Paris, la ville où on ne juge pas un homme sur la seule couleur de sa peau [15] », la ville donc, depuis laquelle, durant plus de dix ans, Louis Mitchell mènera toutes ses opérations. Les lettres qu’il expédie à ses amis restés à Londres ou aux États-Unis portent alors l’en-tête suivant : « Louis A. Mitchell/presents/THE SEVEN SPADES/the greatest combination of rag-time instrumentalists, singers & dancers/(From Ciro’s Supper Club, London)/Featuring, Louis A. Mitchell, “The World’s Greatest Trapp-Drummer”. » C’est cet ensemble qu’en janvier 1918, le poète Michel Leiris entendra au Théâtre Caumartin [16]. Bientôt, sous le nom des Mitchell’s Jazz Kings et avec un personnel largement renouvelé, l’orchestre écumera les capitales européennes et les stations balnéaires à la mode. C’est à Bruxelles, en janvier 1920, que le poète belge Robert Goffin, premier historien sérieux du jazz, fera leur connaissance. Entre 1921 et 1923, « les Mitchell’s, ainsi qu’on les désignait par abréviation [17] », graveront plusieurs dizaines de faces pour une firme Pathé à laquelle le paléo-jazz doit décidément beaucoup [18]. L’historien du jazz Steve Walker décrira en 2002 les Seven Spades ainsi : « Ce n’était pas un groupe de jazz. C’était un groupe de ragtime – un grand, un super groupe de ragtime – mais un groupe de ragtime quand même. » La description vaut également pour les Mitchell’s Jazz Kings. Avec le temps, aux vétérans des premiers moments s’adjoindront de nouveaux musiciens, souvent des cuivres, tous issus de la filière « Clef » ou « Tempo Club » : le tromboniste Franck Withers, le cornettiste Cricket Smith, le pianiste Dan Parrish…

Excelsior, 25 janvier 1918, p. 5. Au moment où Mitchell se produit à l’Olympia, les musiciens du 15e régiment, cantonnés à Saint-Nazaire, manient davantage la pelle et la pioche que les baguettes ou les pistons. Ils craignent d’être tenus à distance du front et de demeurer cantonnés à des travaux de terrassement qui, pour utiles qu’ils puissent être, rappellent fâcheusement le vieux Sud… Dans quelques jours, leur concert nantais leur ouvrira de nouvelles perspectives.

Si Mitchell a connu le succès dans son entreprise d’inoculation du ragtime aux noctambules et aux élites culturelles parisiennes, il a eu moins de réussite avec le baseball… Joueur émérite, l’idée lui vient de célébrer l’Armistice en montant une équipe regroupant quelques-uns des afro-américains présents à Paris. Dans cet immédiat après-guerre, les citoyens américains sont si nombreux dans la capitale qu’un championnat s’improvise, dans lequel brillent Mitchell, Pollard et leurs camarades. Qui s’étonnera de ce nom de Clef Club que le batteur – le mot impose ici sa polysémie – donnera à l’équipe dont il est le capitaine ? Ultime preuve, s’il en était besoin, de sa volonté de fédérer, autour d’une structure qui leur serait propre et dont il n’a pas eu à aller chercher le modèle très loin, les forces, pas seulement musicales, des membres de la diaspora afro-américaine. Malgré les efforts de ces pionniers, les Français, s’ils adorent les rags et prennent goût au whisky, ne se convertiront pas au baseball…

Illustrant la troisième livraison du feuilleton de Marvel Cooke, cette photographie de la branche sportive du Clef Club, probablement prise en 1919, associe, à des vétérans de l’armée américaine, certains entertainers montmartrois qui n’auront jamais connu la conscription, comme Mitchell et Hugh Pollard.

Parmi les premiers, assis à l’extrême droite, Rayford W. Logan. Versé dans la 372e régiment d’infanterie, il ressortira de la guerre traumatisé moins par les combats que par la ségrégation qui régnait au sein de l’armée. Démobilisé en août 1921, il ne regagnera les États-Unis qu’en décembre 1924, écrivant plus tard : « Mon expérience de la vie militaire m’a empli d’une telle amertume envers les Américains blancs que je suis demeuré un expatrié en Europe [19] ». À en croire son biographe Kenneth Robert Janken, c’est à lui que Langston Hughes devra son engagement au Grand Duc, le cabaret de Bricktop, à Montmartre. Reprenant ses études, il deviendra une importante figure d’intellectuel et de militant du panafricanisme et des droits civiques, contribuant notamment à l’anthologie de Nancy Cunard Negro par le texte « Fictions in race relations ».

Dès avant l’entrée en guerre des Etats-Unis et a fortiori avant ce 1er janvier 1918 qui voit l’orchestre du 15e régiment d’infanterie interpréter, sur le port de Brest, la première d’une longue série de « Marseillaise », suscitant la sidération d’un public d’abord interloqué puis très vite enthousiaste, ce sont les Mitchell’s, donc, qui « started ragtimitis in France » et plus généralement en Europe. Avec ces remarques, nulle volonté de notre part de dépouiller James Reese Europe de quelqu’une de ses prérogatives : aussi bien le Clef comme le Tempo Club, dont sont issus tous ces évangélisateurs du ragtime, sont-ils le fruit de son activisme. Aussi bien encore nombre des musiciens noirs présents dans les ensembles militaires qui débarquent en France à compter de la fin de 1917 sont-ils eux aussi issus de ce même creuset.

Ne prenons qu’un exemple, celui du très oublié Opal D. Cooper [20]. On trouve les premières allusions à cet artiste en août 1913, lorsque l’Indianapolis Freeman mentionne le beau succès que le duo vocal qu’il constitue avec un certain Creighton Thompson vient de connaître au Grand Theater de Chicago [21]. À côté de vedettes comme Abbie Mitchell ou Ida Forsyne, on le retrouve en 1915 – ténor et comédien, il touche aussi la banjoline – à l’affiche de Darkydom, grand musical produit par Lester Walton et à la musique duquel James Reese Europe et Will Marion Cook ont apporté leur contribution. L’année suivante, le voilà membre du « Europe Double Quintet », dans lequel Jim a regroupé des chanteurs et des instrumentistes issus du Tempo Club. Aux côtés de Noble Sissle, au Lafayette Theater, Cooper y remporte un joli succès. Après un intermède théâtral qui le fait désigner par certains critiques comme l’un des plus prometteurs interprètes noirs de sa génération, il renoue avec la musique, enregistrant pour Pathé deux faces dans un genre apparenté à celui du comique Bert Williams. En septembre 1918, il s’enrôle. Il a alors 29 ans. À cette date, voilà près d’un an que son ami Creighton Thompson, s’étant engagé, est devenu membre de l’orchestre des futurs Hellfighters. Voilà bientôt Cooper bombardé ténor et tambour major de la fanfare que dirige le chef Will Vodery, « Clef Club insider [22] » s’il en est. Cet orchestre, celui du 807e régiment d’infanterie, compte dans ses rangs nombre de musiciens remarquables dont certains feront les beaux jours du Montmartre voire du Harlem des années 1920, notamment Sammy Richardson. Mais il faut avoir une pensée particulière pour le peintre et banjoïste Albert Alexander Smith [23]. On lui doit en effet un portrait à la mine de plomb de son ami Opal Cooper réalisé au moment où ils étaient tous deux cantonnés en Champagne, dans l’attente de leur démobilisation :

Le musée de Besançon a acquis en 1981 un carnet de croquis d’Albert A. Smith qui constitue un témoignage de premier intérêt sur la vie des soldats afro-américains durant la grande guerre (<http://memoirevive.besancon.fr/?id=336>). Parmi les 65 dessins, ce portrait du sergent Cooper, dont nous présentons ici un détail. Il a été montré, comme plusieurs autres pages du carnet, au musée du Quai Branly lors de l’exposition The Color Line (04 oct. 2016-15 janv. 2017).

Rapatrié de France en juillet 1919, après sa démobilisation, Cooper ne s’attarde guère sur le sol américain. Le 21 janvier 1920, le Seth Weeks Jazz Band, dont il est membre, donne son premier concert à l’Apollo, rue de Clichy. Durant les quinze années qui suivront, Cooper ne quittera guère Montmartre et ses pentes. Lorsqu’au commencement de 1927, Louis Mitchell ouvre le Mitchell’s Quick Lunch au 35 de la rue Pigalle on compte, parmi les entertainers qui animent le lieu, Florence Embry-Jones et Palmer, son époux, Sammy Richardson, le danseur « Frisco » Bingham mais aussi Opal Cooper. Le 28 janvier 1935, Michel Warlop et son orchestre – qui regroupe la fine fleur du jazz hot de l’époque : Pierre Allier, Noël Chiboust, André Ekyan, Roger Chaput, etc. – se retrouvent dans les studios de la firme Gramophone pour accompagner des chanteurs. Qui est ce Ole Cooper qui interprète « Boulevard Of Broken Dreams » (Gramophone K 7438) si ce n’est notre Opal Cooper ? On le voit avec cet exemple, jusque dans les années 1930, le vieux Clef Club irrigue de ses bras innombrables la vie du jazz en France et au-delà, très au-delà, jusqu’à ces Indes qui verront le vétéran Crickett Smith, lui qui avait été de toutes les aventures, du Clef Club au Europe Society Orchestra, des Mitchell’s Jazz Kings aux expérimentations poétiques de Cocteau en 1929, toutes, hormis la militaire [24], achever sa carrière à Bombay, à la tête d’un des orchestres du plus célèbre palace d’Asie, le Taj Mahal [25]. En décembre 1935, Opal Cooper lui aussi s’embarquera pour Bombay, rejoignant l’orchestre de Leon Abbey – une vieille connaissance de Montmartre – qui anime également les nuits des britanniques en villégiature au Taj Mahal. Il y demeurera quelques mois.

Commencé dès avant la guerre, ce mouvement de propagation du ragtime par des membres du Clef ou du Tempo Club s’amplifiera après la mort de leur fondateur. Quand le mythique Southern Syncopated Orchestra fait sa première à Londres, le 4 juillet 1919, cela fait près de deux mois que James Reese Europe a été assassiné par Herbert Wright, l’un des batteurs de sa fanfare, dans les coulisses du Mechanics Hall de Boston. Cet ensemble pourtant porte la marque de Jim Europe. D’abord, il est dirigé par Will Marion Cook, pilier du Clef Club et l’un de ses grands chefs d’orchestre. Violoniste virtuose, né 11 ans avant Europe, c’est loin d’être la première fois qu’il met le pied en Europe. N’avait-il pas suivi, à Berlin, entre 1887 et 1889, l’enseignement violonistique de Joseph Joachim [26] ? En 1903 il fait jouer à Londres puis à Paris, à l’Olympia, son Musical In Dahomey [27]. Son épouse, la chanteuse Abbie Mitchell, vedette du Clef Club, est elle aussi du voyage. Dans le genre pionnier, elle n’est pas en reste. À la tête de ses Tennessee Students, c’est dès 1905, alors que le cake walk commençait à passer de mode, qu’elle s’était quant à elle produite dans la même salle.

Le Figaro du 2 novembre 1905 se fait l’écho du passage à Paris d’Abbie Mitchell et de sa troupe. « Leurs apparitions à Londres et à Paris ont fait sensation », notera l’Indianapolis Freeman, fameux hebdomadaire noir, dans son numéro du 28 janvier 1906 [28].

Plus généralement, le Southern Syncopated Orchestra compte un grand nombre de membres du Clef Club dans son effectif. Parmi ceux pour lesquels cette appartenance est avérée [29], citons le drummer George « Bobo » Hines, Henri Saparo, acteur, chanteur et joueur de banjoline, Benny Peyton, complice de Sidney Bechet, agent artistique et qui, comme Lowry, Bullard et tant d’autres demeurera en France jusqu’à l’évacuation par bateaux, via Bordeaux, des citoyens américains en 1939 et 1940. Il y a encore et surtout le trompettiste Egbert Thompson, né au Sierra Leone, élevé à la Jamaïque où il fera durant une dizaine d’années partie des orchestres militaires britanniques, impliqué dans la vie des clubs fondés par Europe comme trompettiste et chef assistant sitôt son arrivée sur le sol américain. Son cas démontre ce qu’il y a d’artificiel à opposer une filière civile à une filière militaire dans cette entreprise d’inoculation du ragtime. Très tôt engagé sous les drapeaux, il devient chef de l’orchestre des futurs Hellfighters, démissionne puis se ravise au moment de l’entrée en guerre des États-Unis pour prendre la tête de la fanfare du 367e régiment d’infanterie, les Buffaloes. Il servira en France en 1918 et 1919 atteignant le 5 Novembre 1918, soit moins d’une semaine avant l’armistice, le rang de lieutenant. On le retrouve donc quelques mois plus tard membre du très civil Southern Syncopated Orchestra. Dans son cas, nul besoin de lui faire quitter précipitamment le territoire français devant l’avance allemande : il n’aura connu que la « der des der » puisqu’il est mort à Paris en août 1927.

Deux groupements issus du Southern Syncopated Orchestra se produiront dans la capitale en 1921 puis en 1922. À leur tête, un certain Wellmon qui est précisément l’ami que Soupault cite dans l’incipit du roman Le Nègre. Play it again, Harry… (c’est là le prénom de Wellmon). La boucle de notre propos ainsi se trouve bouclée. Au début des années 1920, à Londres, à Paris plus encore, jamais James Reese Europe n’a été plus vivant… Alors que le jazz, de plus en plus nettement, perce sous le ragtime, ses amis donnent à sa musique, au modèle que constitue celui que Eubie Blake a pu décrire tardivement comme le « Martin Luther King de la musique », une existence posthume. Ses amis c’est-à-dire les anciens du Clef Club et du Tempo Club.

Parmi les membres du Southern Syncopated Orchestra, seul au fond tranche sur ces vétérans un clarinettiste nommé Sidney Bechet. Il est significatif que ce soit lui qui mobilise au premier chef l’intelligence critique et l’oreille du chef d’orchestre suisse Ernest Ansermet qui à Londres, en 1919, assiste aux concerts du Southern Syncopated Orchestra et en écrira pour la Revue romande un article célébrissime [30]. Certes Bechet n’est pas seul membre de ce grand orchestre à être d’origine louisianaise. Henri Saparo, par exemple, est né à la Nouvelle Orléans. Mais Saparo, qui est surtout un acteur, joue de la banjoline, instrument typique des premiers orchestres à cordes du Clef Club. Bechet, c’est autre chose. Il connaît le blues. Il joue d’un bois ; c’est un souffleur. Lui est sorti de ce creuset louisianais que les historiens du jazz et d’abord, en Europe, Robert Goffin et Hugues Panassié, éliront comme le véritable foyer du jazz, ignorant, minorant ou oubliant au passage, surtout s’agissant de Panassié, la source new-yorkaise, ses clubs, ses petits et grands orchestres de ragtime. Le seul fait qu’il nous soit une occasion de rappeler l’existence de cet autre foyer, celui des musiciens de ragtime de la côte Est, terrain dans lequel l’art d’un Duke Ellington plonge par exemple directement ses racines, suffit à rendre précieux l’insaisissable centenaire du jazz.

Quelle que soit la filière, civile ou militaire, que l’on remonte, que l’on suive la piste Europe ou la piste Mitchell, ce sont toujours sur les sources du Clef et du Tempo Club que l’on retombe. Filières qui ne cessent d’ailleurs de se mêler, de se séparer, de confluer à nouveau. Certains auteurs, par exemple, ont suggéré que les deux orchestres, celui de Mitchell et celui des Hellfighters, ont joué ensemble en 1918 lors de concerts parisiens. Et il est sûr que Sissle a renoué avec son vieux camarade lors des séjours qu’il a accomplis dans la capitale la même année [31]. Quel effet a donc joué, dans l’inoculation du ragtime puis du jazz à la France, le contexte martial ?

L’apport des orchestres militaires – et il est décisif – est celui d’une démocratisation, plus précisément d’une popularisation, des formes noires de la musique de danse. Même s’ils ont commencé à se produire sur les boulevards, à l’Olympia, à l’Alhambra et ailleurs, les petits ensembles civils issus du Clef Club n’ont pas tardé à se replier sur les cabarets huppés de la Butte comme constituant leurs lieux de travail naturels. Au Grand Duc, Chez Florence, chez Joe Zelli et ailleurs, ils feront danser les représentants d’une « élite » déjà mondialisée qui, dans l’attente de l’invention du jet, en est réduite à user des lignes transatlantiques, des Pullman et des Hotchkiss pour circuler entre son pied-à-terre parisien, son hôtel vénitien ou cannois et son logement sur Park Avenue [32]. En regard de cette géographie sociale-là, considérons la liste des étapes ferroviaires ponctuant le voyage qui, en février 1918, mène l’orchestre du 15e régiment de Saint-Nazaire à Aix-les-Bains : Saincaize, Moulins, Varennes-sur-Allier, Créchy, Saint-Germain-des-Fossés […] Culoz, Aix-les-Bains [33]. Ouf ! À chaque étape ou presque, quelques centaines de Français – des femmes et des enfants en majorité, on peut le penser – assistent sidérés à un bref concert où « Stars And Stripes Forever » succède à « La Marseillaise » et où les dernières mesures de « The Memphis Blues » préludent au rembarquement de la fanfare en route pour la destination suivante…

C’est comme cela que l’esprit du ragtime est venu à des petits paysans français qui, peu susceptibles d’avoir été effleurés par l’aile du cake walk dix ou quinze ans auparavant, ne juraient encore que par la Polka. Mais ce paléo-jazz des champs et des provinces avait la même origine que celui qui enchanta les intellectuels exquisément urbains à la Cocteau, à la Soupault, à la Leiris : le Clef Club, le Tempo Club et surtout l’énergie que mit à fédérer les forces musicales afro-américaines, à New York, dans les années d’avant-guerre, un nommé James Reese Europe.

Notes

[1] Soupault, 1985, p. 17-18.

[2] On trouvera les arguments militants pour cette datation dans notre texte « Retour à Soupault ou Les fantômes de Montmartre » in Séité, 2017, p. 61-75.

[3] Notamment dans Séité, 2010 ; et dans le texte suscité.

[4] Notre principale source d’information est la biographie que lui a consacrée Badger, 1995.

[5] Schuller, 1998, p. 283.

[6] Ford Dabney, le seul des grands chefs du Clef Club qui ne se retrouvera pas à la tête d’un orchestre militaire durant la guerre, tient le piano lors de ces enregistrements.

[7] Pernet & Rye, 2000-1, p. 221-248 (voir p. 234) et tapuscrit en français inédit ayant servi de base à la partie rédigée par Pernet de cet article. Sur Louis A. Mitchell, c’est là notre source principale.

[8] Sissle, 1918, reproduit dans Kimball & Bolcorn, 1973, p. 67-68, cit. p. 68. On soulignera que le St. Louis Post-Dispatch, fondé par Joseph Pulitzer, est un quotidien destiné aux Blancs.

[9] Voir Badger, 1995, p. 101, ainsi que l’article du New York Sun reproduit à la p. 63 de Kimball & Bolcorn, 1973, qui évoque un prochain « tour of Europe – that is, the Continent » de l’orchestre du Tempo Club.

[10] Palmer Jones est l’époux de Florence Embry, qui donnera son nom au premier cabaret noir à ouvrir à Montmartre, le légendaire Chez Florence.

[11] Pollard, installé à Paris, gravera en 1923 deux faces pour Pathé avec son ensemble des Pollard’s Six.

[12] Sur cet épisode, on complètera les informations rassemblées par Badger avec l’étude de Thompson & Schwartz, 2008.

[13] Mitchell avec Cooke, 9 mars 1940©, p. 15. [Notre traduction.]

[14] Largement mais pas seulement. Cocteau a transformé une des notes de son pamphlet de 1918 Le Coq et l’Arlequin, en une véritable scène primitive du jazz pour les Français. Il y rapporte l’impression que fit sur lui « une certaine danse américaine » dont il a la révélation au Casino de Paris, à la mi-décembre 1917, alors qu’il assiste à la revue Laissez-les-tomber ! par laquelle Jacques-Charles invite les Parisiens à ignorer les obus dont la Bertha arrose alors la capitale. On a longtemps cru que l’orchestre qui accompagnait la danse de Gaby Deslys et Harry Pilcer et qui avait enthousiasmé Cocteau était celui de Louis Mitchell. Dans son article « Quiproquo – Louis Mitchell ou Murray Pilcer ; Robert Goffin vs Jean Cocteau » (Pernet, 2000), Robert Pernet a montré qu’il s’agissait de l’American Sherbo Band, que dirigeait Murray Pilcer, batteur et frère du danseur.

Pour entendre cet ensemble blanc anglo-américain, écouter « The Wild Wild Women », première plage, CD1, de la compilation Le Casino de Paris et ses revues 1917-1942 EPM 982912, 1993. Voir aussi <https://www.youtube.com/watch?v=EP4...>

. Louis Mitchell et ses Spades sont alors à l’Alhambra. Dans quelques jours, Jim Europe va fouler le sol breton. Mitchell ou Pilcer : on remarquera, Pilcer arrivant du Savoy de Londres, que dans les deux cas, c’est l’Angleterre qui a servi d’antichambre à la France pour la diffusion du ragtime.

[15] Mitchell avec Cooke, 1940(b), p. 15. [Notre traduction.]

[16] Leiris, 1984, p. 34.

[17] Goffin, 1932, p. 37.

[18] Rappelons qu’au début de 1919, à son retour au pays, c’est pour la branche américaine de cette firme que l’orchestre du 15e régiment, entretemps devenu le « Lieutenant’s Jim Europe 369th Infantry (“Hellfighters”) Band », enregistra une trentaine de faces.

[19] Cité par Janken, 1997, p. 43. Pour la précision sur Langston Hughes et plus généralement sur les rapports de Logan avec les entertainers noirs de Montmartre, voir la page 44.

[20] Pour plus de détails sur la trajectoire de Cooper, voir le chapitre que Tim Brooks lui a consacré dans Brooks, 2004, p. 355-362.

[21] Voir Sampson, 2014, p. 335.

[22] Lefferts, 2012, p. 12.

[23] Sur les allers et retours d’Albert A. Smith entre peinture et musique, France et Amérique, voir Séité, 2011, p. 343-355.

[24] Mais Creighton Thompson lui, qui a travaillé avec Smith à Bombay, en tant qu’ancien de l’orchestre des Hellfighters est membre du « Lieut. Jim Europe Singing Serenaders » avec lequel Pathé enregistre à New York, en mars 1919, une sélection de negro spirituals. Représentant typique d’un Harlem parisien qu’il a rejoint très tôt, en janvier 1920, en même temps qu’Opal Cooper, il enregistre à Paris en 1933, avant son départ pour l’Asie, deux faces pour le label Curtiphone, accompagné par un duo de jazzmen européens. Deux autres interprétations vocales seront gravées à Bombay, avec Crickett Smith And His Symphonians.

[25] Voir Dorin, 2012.

[26] Sur Cook, je renvoie à Carter, 2008.

[27] Voir Shack, 2001, p. 28. Signalons que Marva Griffin Carter ne fait aucune allusion, dans sa biographie de Cook, à des représentations parisiennes de In Dahomey.

[28] Voir Sampson, 2014, p. 118.

[29] Nous tirons nos informations de la prosopographie qu’Howard Rye a réalisée des membres du Southern Syncopated Orchestra, dans Rye, 2010, p. 19-70.

[30] Ansermet, 1919. Article souvent réimprimé, notamment dans Jazz Hot, n° 28, nov.-déc. 1938 et Jazz Magazine, n° 324, jan. 1984.

[31] Voir sa lettre à Eubie Blake, en date du 14 octobre 1914 (reproduite dans Kimball & Bolcorn, 1973, p. 69-70) : « Well on my way here from school I passed thru P[aris]. I saw Mitchell. He said you wrote him. Well old boy hang on then we will be able to knock them cold after the war. It will be over soon. Jim and I have P[aris] by the balls in a bigger way than anyone you know. » N’en déplaise à Sissle, à cette date, cela fait près d’un an que Mitchell doit avoir le sentiment de tenir lui aussi Paris « by the balls »…

[32] Nous manquons de données objectives sur le public des cabarets montmartrois de l’après-guerre, ce qui rend particulièrement précieux le défrichement auquel s’est essayé Martin Guerpin (Guerpin, 2013).

[33] Voir le « résumé schématique de l’itinéraire du 369e régiment entre le 1er janvier 1918 et le 13 janvier 1919 » que Dan Vernhettes a inclus dans sa riche brochure in Vernhettes, 2017. La carte est à la page 33.

Auteur(s) - Autrice(s)

Enseignant à l’université Paris Diderot, Yannick Séité a longtemps collaboré au mensuel Jazz Magazine. À côté de travaux consacrés à la littérature et à la pensée des Lumières, dont il est un spécialiste, il a publié, dans une perspective d’histoire culturelle et d’anthropologie, de nombreux articles consacrés au jazz. Son essai Le Jazz, à la lettre, paru aux Presses Universitaires de France en 2010, a obtenu le Prix des Muses pour le livre de jazz.

Bibliographie

Ansermet, Ernest, « Sur un orchestre nègre », La Revue Romande, série 3, n° 10, 15 oct. 1919.

Badger, Reid, A Life in Ragtime. A Biography of James Reese Europe, New York & Oxford, Oxford UP, 1995.

Brooks, Tim, « Opal Cooper », Lost Sounds. Blacks and The Birth of The Recording Industry 1890-1919, Urbana & Chicago, University of Illinois Press, 2004, p. 355-362.

Carter, Marva Griffin, Swing Alone. The Musical Life of Will Marion Cook, New York & Oxford, Oxford UP, 2008.

Dorin, Stéphane, « Swingin’ India. Circulations coloniales et postcoloniales du jazz en Inde », L’Homme, n° 202, 2012, p. 169-192.

Goffin, Robert, Aux Frontières du jazz, Paris, Éditions du Sagittaire, 1932.

Guerpin, Martin, « Bricktop’s : un centre névralgique du jazz parisien », in Cotro, Vincent ; Cugny, Laurent et Gumplowicz, Philippe, (dir.), La Catastrophe apprivoisée. Regards sur le jazz en France, Paris, Outre Mesure, 2013, p. 33-56.

Janken, Kenneth Robert, Rayford W. Logan and the Dilemma of the African American Intellectual, Univ. of Massachusetts Press, Amherst, 1997.

Kimball, Robert & Bolcorn, William, Reminiscing With Sissle And Blake, New York, Viking Press, 1973.

Lefferts, Peter M., « Black US Army Bands and Their Bandmasters in World War I », Fall 8-21-2012, [En ligne] <https://digitalcommons.unl.edu/musi...> https://digitalcommons.unl.edu/musicfacpub/25/>. Depuis cette mise en ligne, l’auteur a plusieurs fois révisé son texte. La dernière version est du 2 avril 2018 : <https://digitalcommons.unl.edu/musicfacpub/67?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Fmusicfacpub%2F67&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages> ; un abrégé de cet article est également paru dans le présent numéro d’Epistrophy : <http://epistrophy.citizenjazz.com/b...>

Leiris, Michel, « L’Autre qui apparaît chez vous », entretien avec Michael Haggerty, Jazz Magazine, n° 325, jan. 1984, p. 34-35.

Mitchell, Louis avec Cooke, Marvel, New York Amsterdam News, suite de 5 articles parus les 24 février (a), 2 (b), 9 ©, 16 (d) et 23 (e) mars 1940. Le feuilleton occupe invariablement la page 15 du numéro.

Pernet, Robert, « Quiproquo – Louis Mitchell ou Murray Pilcer ; Robert Goffin vs Jean Cocteau », Record Memory Club Magazine n° 50, mars 2000, n.p.

Pernet, Robert & Rye, Howard, « Visiting Firemen 18 : Louis Mitchell », Storyville 2000-1, p. 221-248.

Rye, Howard, « Southern Syncopated Orchestra : The Roster », Black Music Research Journal, vol. 30, n° 1, Spring 2010, p. 19-70.

Sampson, Henry T., Blacks in Blackface : A Sourcebook on Early Black Musical Shows, Lanham, Toronto & Plymouth, The Scarecrow Press, 2014.

Schuller, Gunther, « Jazz and Musical Exoticism », in Bellman Jonathan (ed.), The Exotic in Western Music, Boston, Northeastern UP, 1998, p. 281-291.

Séité, Yannick, Le Jazz, à la lettre, Paris, PUF, 2010.

Séité, Yannick, « Les Musiques fantômes d’Albert Alexander Smith & Eugene McCown », in Hofstein Francis (dir.), L’Art du jazz, Paris, Éditions du Félin, 2011, p. 343-355.

Séité, Yannick, « Retour à Soupault ou Les fantômes de Montmartre », in Quentin, Jacques T. (dir.), avec la collaboration de Demole, Guy, Jazz & Lettres, Genève, Notari, 2017, p. 61-75.

Shack, William A., Harlem in Montmartre : A Paris Jazz Story Between the Great Wars, Berkeley, Los Angeles & London, University of California Press, 2001.

Sissle, Noble, « Ragtime by US Army Band Gets Everyone “Over There” », Post-Dispatch, 10 juin 1918, reproduit dans Kimball & Bolcorn, 1973, op. cit.

Soupault, Philippe, Le Nègre, Paris, Éditions J’ai Lu, 1985 [1927].

Thompson, Donald & Schwartz Moreno, Martha, James Reese Europe’s Hellfighters Band and the Puerto Rican Connection, Sarasota, Parcha Press, 2008.

Vernhettes, Dan, Commémoration du Centenaire de l’arrivée des orchestres militaires noirs américains en France durant la Première Guerre mondial. Une approche historique et musicale, Ivry-sur-Seine, Jazz’Edit, 2e éd. déc. 2017.

Yannick Séité : « Comment le Clef Club “started ragtimitis” en France » , in Epistrophy - Quand soudain, le jazz ! / Suddenly, jazz !.03, 2018 - ISSN : 2431-1235 - URL : https://www.epistrophy.fr/comment-le-clef-club-started.html // Mise en ligne le 2 juillet 2018 - Consulté le 12 avril 2024.